*

PROTESTANTISMO, IMIGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL:

A HISTÓRIA DO PRESBITERIANISMO VICENTINO

José Antônio Lucas Guimarães[1]

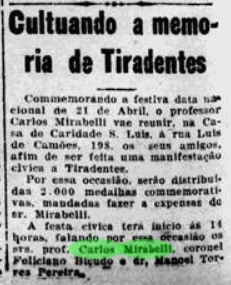

Primeiro templo na Av. Capitão-mor Aguiar, ainda sem o letreiro “Templo presbiteriano” na faixada, 1961.

INTRODUÇÃO

A presente exposição é resultado de pesquisa realizada, em 2009, para comemoração dos 50 anos de organização da Igreja Presbiteriana de São Vicente (IPSV).

[2] Quando em análise da Ata de organização, foi possível perceber um número significativo de membros oriundos do Nordeste do Brasil. No desenrolar da pesquisa, através de documentos e entrevistas e, principalmente depois de concluído o pretendido histórico, começamos a desenvolver uma suspeita. Nela afirmamos que o presbiterianismo vicentino, implantado na cidade em meados do século XX, serviu de mecanismo de inserção dos nordestinos, de referencial de integração e de afirmação de identidade àqueles que se viram esvaziados de sua condição anterior devido ao processo de migração, bem como forneceu o ambiente propício à sua mobilidade social. Restava apenas elaborar um estudo que fundamentasse o que insistia em figurar como tese. Tendo esse caminho a seguir, pretende-se o que almejava Max Weber (1994), ao afirmar sua intenção de empreender a compreensão do fato religioso:

...não é da essência da religião que nos ocuparemos, e sim das condições e efeitos de determinado tipo de ação comunitária cuja compreensão também aqui só pode ser alcançada a partir das vivências, representações e fins subjetivos dos indivíduos – a partir do sentido – , uma vez que o decurso externo é extremamente multiforme.

Toma-se como fontes históricas a Ata de organização da IPSV, bem como as entrevistas realizadas com seus membros, que abordaremos apenas como constatação. No que se pretende, essa documentação é suficiente para, a partir das condições sociais e históricas, encontrarmos a demonstração do ethos do presbiterianismo vicentino. E. P. Thompson (1981) observa que:

Um historiador [...] deveria ter plena consciência disto. O texto morto e inerte de sua evidência não é de modo algum “inaudível”; tem uma clamorosa vitalidade própria; vozes clamam do passado, afirmando seus significados próprios, aparentemente revelando seu próprio conhecimento de si mesmas como conhecimento.

Essa observação sugere que é necessário fazer com que o passado se torne conhecido e parte da construção da realidade, como que se comunicando com o presente. Em busca de alcançar essa tarefa, procuraremos esclarecer dois pontos. A história da IPSV tem pertinência para figurar como parte da formação historiográfica moderna da cidade de São Vicente? É possível estabelecer como fato histórico que a igreja serviu de mecanismo de inserção de imigrantes e que a migração nordestina contribuiu para a expansão do protestantismo presbiteriano?

A pesquisa, ao tomar esse rumo, mostra-se plenamente pertinente ao estudo da relação entre imigração e religião protestante e da própria construção da história moderna de São Vicente, senão também do Brasil.

1. O PRESBITERIANISMO VICENTINO E SEU PIONEIRISMO HISTÓRICO

O presbiterianismo tem suas origens históricas no trabalho do reformador protestante João Calvino, em Genebra. Contudo, popularizou-se como movimento com essa denominação pelo trabalho de John Knox (1514-1572), na Escócia. Inspirado num governo eclesiástico, formado por um Conselho, que João Calvino vivenciou em seu pastorado em Genebra, as comunidades presbiterianas são lideradas por um corpo de presbíteros, daí o nome “Presbiterianismo”. Os presbíteros são escolhidos democraticamente pelos membros da comunidade religiosa para a representar – sistema representativo de governo. O presbiterianismo tem como símbolos doutrinários a Confissão de Fé de Westminster e seus Catecismos (Breve e Maior), cuja origem remonta ao documento originário de acordo doutrinário ocorrido na Abadia de Westminster (1643-1646), na Inglaterra. Com as perseguições religiosas na Europa, grupos de presbiterianos emigraram para a Nova Inglaterra, o que seria hoje os Estados Unidos. É da Igreja Presbiteriana americana que vem para o Brasil, em 12 de agosto de 1859, o missionário americano, rev. Ashbel Green Simonton. Essa data é considerada como marco da implantação do presbiterianismo no Brasil.

O presbiterianismo vicentino é fruto indireto do trabalho missionário do evangelista leigo Willis Roberto Banks.

[3] Ele foi o responsável pela presença do presbiterianismo no Vale do Ribeira e no Litoral Sul Paulista. Em 1924, mudaram-se para a cidade de Santos presbiterianos vindos do Litoral Sul, os quais se organizaram em uma pequena congregação. Em 1934, essa congregação foi organizada em igreja, hoje 1ª Igreja Presbiteriana de Santos.

[4] A IPSV é resultado direto do trabalho missionário dessa igreja.

O início dos trabalhos religiosos de implantação do presbiterianismo em São Vicente ocorreu num local bem diferente de onde se encontra atualmente.

[5] Foi próximo à praia, em frente à Ilha Porchat, na residência de D. Leonor Villares, propriamente, na av. Manoel da Nóbrega, número 20.

[6] O boletim informativo de nº 01 da Igreja Presbiteriana de Santos, datado de setembro de 1949, já apresentava esse trabalho com atividade religiosa regular. No boletim informativo de número 104, datado de 17 de março de 1953, da referida igreja, já consta o trabalho em São Vicente como congregação. Esse primevo trabalho foi realizado sob o pastorado do rev. Boanerges Ribeiro, então pastor da Igreja Presbiteriana de Santos. Nessa ocasião, as atividades religiosas constavam de Escola Bíblica Dominical e culto aos domingos à tarde (16 horas), funcionando também um departamento da Sociedade Feminina de Santos.

“Projetando o futuro, concluiu-se que o local não era o mais apropriado para o funcionamento de uma futura igreja”, era conclusiva a análise, que consta em Ata, sobre a condição da igreja em termos de espaço físico e da capacidade de frequência às atividades religiosas públicas, bem como de aspectos geográficos. Assim, no dia 7 de junho de 1953, as atividades da congregação foram transferidas para o Bairro Catiapoã, instalando-se à rua Piquerobi, na residência do senhor Francisco Muniz. A essa altura, passaram a congregar as famílias dos senhores Francisco Muniz, Sátiro Xavier, Amantino Xavier, Benedito Bueno e João de Abreu. Houve uma fase de animação, mas o trabalho não se expandia devido à falta de espaço. Novamente, viam-se com o mesmo problema que a pouco mesmo de um ano os fizeram mudar de endereço. Em 1954, já sob o pastorado do rev. Pérsio Gomes de Deus, designado desde julho de 1953, foi comprado terreno sob o número 426, da rua Piquerobi. Em 18 de setembro de 1955, foi inaugurado o modesto templo de madeira, que serviria às famílias presbiterianas vicentinas como espaço para adorarem a Deus em “espírito e em verdade, com ordem e decência, amor e temor”, como é relatado em Ata.

Os seguintes nomes estão ligados à história do presbiterianismo em São Vicente, em sua implantação: rev. Boanerges Ribeiro, primeiro pastor, e rev. Alfredo Stein, segundo pastor. Ainda, também, os leigos Sátiro Xavier, Amantino Xavier, João de Abreu e Carlos Heilliz, bem como Francisco Damião de Lima e Joaquim Camargo Júnior, presbíteros de Santos. Dentre as senhoras, destacou-se, com o trabalho com as crianças, a senhora Ruth Xavier.

Comissão organizadora da igreja, 1959.

No dia 22 de fevereiro de 1959, a IPSV foi organizada através da Comissão nomeada pelo Presbitério Paulistano (PLIS) do Sínodo Meridional da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Comissão foi composta pelos presbíteros docentes: rev. Pércio Gomes de Deus (relator), rev. Boanerges Ribeiro e rev. Rubens Pires do Amaral Osório (eleito secretário); e pelos presbíteros regentes: Dr. Marcílio Ribeiro Josias Navarro e Luiz Pieire.

[7] A reunião de organização teve início às nove horas e cinquenta minutos. A Comissão resolveu que o corpo de oficiais seria formado por quatro presbíteros e quatro diáconos, sendo eleitos os seguintes nomes:

- Presbíteros: Joaquim Camargo Júnior, Francisco Damião de Lima, José Rodrigues e Ezequias Pereira Alves, sendo os três primeiros presbíteros em disponibilidade.

- Diáconos: João de Abreu, Benedito Bueno, Adarcir Seidl e Benedito Guerra dos Passos.

A ordenação e instalação dos oficiais foram realizadas às quinze horas e dez minutos, em evento posterior à organização da Igreja, mas no mesmo dia 22 de fevereiro de 1959. A Igreja contava na organização com 60 membros comungantes e 64 não-comungantes (crianças).

[8] Ela possuía uma Escola Dominical com 106 alunos matriculados, a Sociedade de mulheres (com dois departamentos e 31 sócias), a Sociedade de jovens (com quatro departamentos e 25 sócios) e a Sociedade de homens em funcionamento. Seu estatuto foi aprovado em reunião do Conselho em 21 de maio de 1959 e encaminhado à Assembleia Geral realizada em 02 de julho de 1959. Ele foi registrado em Diário Oficial do Estado de São Paulo em 21 de outubro de 1959 e em Ata de nº 13, em data de 09 de abril de 1960. Quando a Congregação foi elevada à condição de Igreja, provocou a produção de um empolgado editorial do jornal “A UMP em Marcha”, órgão oficial da Mocidade na época. “Podemos dizer com os olhos rasos d’aguas (sic) que o ‘Primeiro sonho de 1959 está realizado: São Vicente é igreja’”, dizia o editorial.

Sobre a compra do terreno, que se tornaria a futura sede da IPSV, foi apresentada proposta na reunião do Conselho, datada de 20 de agosto de 1959, que, decidido pela compra, encaminhou à Assembleia Geral, ocorrida em 13 de setembro de 1959, sob a presidência do rev. Rubens Pires do Amaral Ozório.

[9] A pedra fundamental do novo templo foi lançada em culto festivo, em 31 de março de 1961, com a presença do rev. Pérsio Gomes de Deus, convidado para este fim. A mudança ao novo templo, na atual avenida Capitão-mor Aguiar nº 612, ocorreu em 20 de agosto de 1961, seguindo a seguinte programação: Abertura da Escola Dominical e Culto de despedida (10h); Culto de Ação de Graças no novo templo (15h30), tendo como pregador o rev. José Borges; e Culto público (20h), tendo como pregador o rev. Natanael de Almeida. Na fachada do templo foi escrito: “Templo Presbiteriano”.

Com objetivo de angariar recursos financeiros para o término da construção do templo, foi organizada uma campanha para que cada membro comprasse sua cadeira. Os coralistas foram os primeiros a se engajarem, ressalta um membro da Igreja com muito entusiasmo. As tábuas da construção foram usadas como bancos improvisados até a compra dos bancos definitivos. “Não era pobreza, era a riqueza do Reino de Deus que da simplicidade tornava nossa Igreja um farol de amor e vida em Cristo na primeira cidade do Brasil”, expressa um membro relembrando a época. Diante de uma decisão do Conselho, relacionada aos gastos financeiros, o secretário do Conselho, Joaquim Camargo Júnior, deixou aflorar seus sentimentos, fato raro nas Atas pesquisadas, quanto à situação econômica do momento: “O Conselho estudou a situação da Igreja, as dificuldades com ela, lutas, os poucos membros que são dizimistas, as dívidas com que começou este ano [1962], o que temos de fazer este ano com respeito as despesas da construção e o grande orçamento que temos pela frente. Enfim, somos pequenos demais para tão grande obra mesmo na parte material.” Mesmo assim, o Conselho aprovava as verbas necessárias ao funcionamento das atividades religiosas regulares e da construção do novo templo. Segundo relato dos membros mais antigos, esse foi o melhor período da Igreja, pois “havia muito interesse, união e firmeza de propósitos.”

“De um nada se fizeram grandes coisas”, lembrava com saudades o presbítero Francisco Damião de Lima. Após 18 anos dedicadas ao serviço religioso, foi necessária a construção de novas instalações para comportar a igreja que crescia e se comprometia com sua tarefa de evangelização e ação social na cidade. A programação de inauguração deu-se do dia 25 a 31 de dezembro de 1979. No dia 25, realizou-se o culto inaugural, juntamente com as festividades do Natal. No dia 29, pregou o rev. Boanerges Ribeiro, vice-presidente do Supremo Concílio da IPB. E, finalmente, no dia 30, o presbítero Paulo Breda Filho, MD, presidente do Supremo Concílio.

[10] Consta da foto comemorativa da despedida das antigas instalações por ocasião da reinauguração do templo, quando houve os últimos acréscimos e demolição dessas antigas instalações, em 1995, as palavras de Jesus, registradas em Mateus 11.28: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu aliviarei.” Essa passagem bíblica era o lema da Igreja. Ela estava escrita na parte interna do templo, acima do púlpito. O templo reinaugurado é o que atualmente atende à comunidade presbiteriana vicentina.

[11]

Organizada a Igreja, prosseguiu no pastorado o rev. Pérsio. Em agosto, do mesmo ano, o Presbitério o transferiu para outro campo, designando o rev. Rubens Pires do Amaral Ozório.

[12] Ele pastoreou a IPSV até a chegada do rev. Atanael Fernandes Costa, no início do ano de 1960. A este sucedeu o rev. Boanerges Ribeiro. Foi ele quem presidiu a primeira eleição pastoral da Igreja, em outubro de 1960. Nela foi eleito o rev. Jonas Rufino Silva para o período de 1961 a 1963. Ele permaneceu, após esse período por designação, até janeiro de 1965, quando o Supremo Concílio o designou Lente do Instituto Cristão de Castro e Diretor do seu internato, no Paraná. Até março do ano seguinte, a Igreja ficou sob o pastoreio do rev. João Silva, auxiliado pelo rev. Humberto Xavier Lenz César. Foi o rev. João Silva que presidiu a Assembleia Geral que, em novembro, elegeu o rev. Elcias Alves de Mello, para o qual passou o pastorado da Igreja, no início de março de 1963.

O rev. Elcias pastoreou a IPSV por 33 anos e permaneceu em seu pastoreio até sua morte, em setembro de 1999. Em 1968, ele reestruturou o, então, Serviço Social Evangélico e o organizou como ente jurídico, tornando-o extremamente relevante em São Vicente. Durante décadas, manteve o “Lar da Criança Feliz”, chegando a atender quase mil crianças e suas famílias semanalmente. O rev. Elcias se tornou fundador e presidiu a AMENCAR (Associação de Amparo ao Menor Carente), com sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Foi vereador por duas legislaturas (1989 a 1996), sendo seu trabalho em prol dos desfavorecidos reconhecido pela cidade com a outorga do título de “Cidadão Vicentino” pela Câmara Municipal, em 1984. Também recebeu dessa casa a distinção honorífica com o título de “Amigo das Crianças”. Consta no requerimento do vereador Anguair Gomes dos Santos, datado de 13 de maio de 1993, depois de apresentar o histórico do Rev. Elcias em mais de três páginas, o seguinte enunciado:

Requeiro, ouvido o Plenário, sejam apresentadas as congratulações desta casa ao Reverendo Elcias Alves de Mello, pelo imprescindível e brilhante trabalho desenvolvido em defesa de melhores condições de vida para a população vicentina, especialmente em relação às crianças, ressaltando-se a relevância do seu desempenho nas grandes decisões que norteiam o exercício das atribuições desta Câmara municipal.

[13]Talvez a identificação maior da pessoa do rev. Elcias, que tenha se cristalizado no conceito de seu caráter, foi a frase inserida nos primórdios do estatuto do Lar da Criança Feliz: “um incomensurável amor pelas crianças desvalidas de nossa cidade.” É possível que tenha se tornado seu lema. Todavia, essa declaração estatutária reforça a crença de que esse empreendimento era próprio da ação do presbiterianismo vicentino, que na sua organização possuía mais crianças como membros do que adultos.

Com o falecimento do rev. Elcias Alves de Mello, a Igreja foi pastoreada por três meses pelo Rev. Milton Ribeiro até a eleição do rev. Sérgio Ribeiro Santos, filho dessa Igreja. O pastorado do Rev. Sérgio foi exercido do ano 2000 a 2003. Ao final desse período, pediu transferência para assumir o pastoreio de uma igreja em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. O rev. Fábio Ferraz Ciribelli foi eleito em agosto de 2003 e empossado em janeiro de 2004, como pastor efetivo. Após reeleições, o rev. Vulmar Dutra de Rezende foi, no início de 2014, designado em seu lugar, sendo atualmente o pastor efetivo por eleição. Fato notável é que, desde sua organização, a IPSV teve apenas cinco pastores eleitos.

[14]A IPSV tem assumido a vanguarda na região. Duas igrejas da região são filhas de seus esforços: Igreja Presbiteriana de Vicente de Carvalho (Guarujá) e a Igreja Presbiteriana Filadélfia (São Vicente). Em sua galeria, temos a presença de oito pastores, que foram encaminhados ao seminário por ela, dentre eles o atual ministro da Educação de nosso país, o rev. Milton Ribeiro. Um dos seus pastores atuou diretamente na vida política da cidade como vereador, em dois mandatos: o rev. Elcias de Mello. Também a IPSV marcou por mais de 30 anos o jeito de realizar ação social na cidade de São Vicente. Durante décadas, o “Lar da Criança Feliz” foi referencial na região, em termos de organização e assistência às crianças carentes. Através de convênios com entidades internacionais, garantiu treinamento profissionalizante de jovens, educação às crianças e adolescentes, bem como assistência alimentar.

Foto da igreja na organização. 1959.

2. IMIGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL: O PRESBITERIANISMO VICENTINO COMO PARADIGMA DE INSERÇÃO SOCIAL

A Ata de organização da Igreja Presbiteriana de São Vicente, datada de 22 de fevereiro de 1959, revela que em sua organização, dos 60 membros comungantes arrolados, 24 membros (40%) eram oriundos de Estados do Nordeste, principalmente da Bahia. A partir dessa constatação, percebe-se que o presbiterianismo serviu como referencial de integração e oportunizou uma identidade àquele que se viu esvaziado dessa condição, bem como criou o ambiente propício à ascensão social deles.

Em meados do século passado, a migração nordestina com destino a São Paulo superou os valores de imigrantes até então registrado, sendo considerado a maior migração da História do Brasil (VILLA, 2000). Esse período ocorreu no segundo governo do presidente Getúlio Vargas. Entre os anos de 1951 e 1953, o fluxo de imigrantes para São Paulo foi muito intenso. Monia Ferrari (2005) enfatiza:

Assim, na primeira metade da década de 1950, quando a migração foi muito intensa, os estereótipos negativos em relação aos migrantes nordestinos já estavam consolidados, resultando em preconceito, discriminação e generalizações, que podem ser percebidas na rotulação de todos os migrantes vindos da região Nordeste como baianos.

Essa rotulação “baianos” surge porque entre as décadas de 60 e 70 do século XX a maioria dos imigrantes eram de origem baiana. Isso é possível perceber nos membros da IPSV em sua organização. Como citamos, 40% dos membros eram de imigrantes, a maioria de origem baiana.

Não se pode negar que o fator climático não esteja presente nas motivações do imigrante, principalmente ao perceber que no início da década de 50 do século XX foi de intensa seca no Nordeste. Contudo, temos que observar com Eunice Durhan (1973) que:

...a imigração não decorre, em geral, de uma situação anormal de fome ou miséria, desencadeada por calamidades naturais. Ao contrário, a emigração aparece como resposta a condições normais de existência. O trabalhador abandona a zona rural quando percebe que ‘não pode melhorar de vida’, isto é, que a sua miséria é uma condição permanente. Isto não quer dizer que calamidades naturais ou acidentes não sejam fatores que precipitem a emigração... Mas, fundamentalmente, a emigração decorre de uma situação desfavorável que é vista como permanente.

O destino do imigrante, dentro dessa perspectiva, são os lugares onde está ocorrendo a expansão industrial e o crescimento da região, oportunizando emprego e melhoria de vida. É justamente o que ocorre com o Estado de São Paulo. A Baixada Santista, a partir de 1940, tornou-se uma região de grande atração migratória. Comparando o Censo do ano de 1940 com 1950, percebe-se que a população de São Vicente quase dobrou: de 17.294 para 31.684 habitantes. Já em relação ao Censo de 1960, a população mais que dobrou. Nesse Censo, consta que São Vicente tinha 75.997 habitantes.

[15] Um dado importante que mostra a influência da imigração nordestina, é o fato desses censos constarem a população masculina superior à feminina. Como a maioria dos imigrantes eram solteiros e sem família, observa-se nas entrevistas com os membros que muitas uniões conjugais ocorreram entre imigrante e natural vicentino.

O fluxo de imigrante para a região na década de 40 do século XX foi devido à construção da atual Via Anchieta na Serra do Mar. Quanto ao fluxo da década de 50, foi motivado pela construção da refinaria, que teve seu início em 1951. Convém considerar que, a partir da década de 50, o Porto de Santos passou por reestruturação, o que acarretou um aumento na necessidade de mão de obra (especializada e não especializada).

É dentro desse contexto que o presbiterianismo se insere em solo vicentino. Ele se organiza na periferia da cidade, onde a presença imigrante é muito forte. Como consta em registro, seu primeiro templo era de madeira, semelhante às construções próprias da periferia e numa área geográfica da cidade com total ausência de benfeitorias sanitárias. É nesse espaço que ocorre o “processo de mudanças da realidade subjetiva” ao extremo. Como diz Peter Berger (1974), “há uma transformação quase total, isto é, no qual o indivíduo ‘muda de mundos’.”

[16] Isso como processo de “ressocialização” e não apenas como mudança de endereço (espaço geográfico). Entretanto, é necessário que seja encontrada uma “estrutura de plausibilidade” à pessoa, de forma a estabelecer uma estrutura afetiva significativa. Para Peter Berger, isso é possível a partir da “conversão religiosa.”

[17] Ela possibilita que a pessoa localize uma nova identidade. Essa identidade encontra na comunidade seu reconhecimento e sua confirmação. Agora a condição de forasteiro é anulada e a força do preconceito perde sua capacidade de agressão a condição social da pessoa. Por mais que em outros espaços não ocorra a plausibilidade, agora na comunidade a interação social reconstrói as conexões perdidas no processo de imigração.

[18] A comunidade não apenas validada uma nova identidade, mas estabelece uma função social. O indivíduo ocupa o espaço e faz dele seu lugar: universo de esperanças, sonhos, lutas e superações. Em entrevista com os antigos membros da IPSV, pode-se perceber que os sentimentos do imigrante em relação à igreja e à liderança assume uma profunda semelhança ao que se sente na dinâmica familiar (igreja como se fosse a mãe e o líder como um pai). Isso porque, segundo Peter Berger, a pessoa passou por processo semelhante à “socialização primária”, de identificação fortemente afetiva como é característico da infância.

[19]Estabelecida a identidade com a plausibilidade do grupo, a pessoa avança em sua socialização com a própria sociedade ao redor. Pelo que se pode perceber dos imigrantes na organização da IPSV, a ascensão social deles ocorreram mais nesse nível. A maioria padecia de analfabetismo, consequência da realidade nordestina da época, o que tornava a ascensão social prejudicada. Deve-se considerar que a partir da igreja sua condição social foi alterada. Em nível local, houve ascensão social. Muitos passam a assumir cargos na igreja e começam a se relacionar com pessoas de outras classes sociais. Ainda não se percebe a ascensão em nível financeiro. Todavia, essa ascensão social a partir da igreja, comportam possibilidades futuras. Vê-se que muitos estabelecem sua ascensão a partir dos filhos ou netos: constrói-se a possibilidade de que os filhos ou netos ascendesse socialmente. Como consequência da socialização da comunidade que proporcionou interações, houve a possibilidade de melhor educação aos filhos e netos ou a possibilidade da fuga de subempregos. Tudo como consequência das interações sociais adquiridas pela ressocialização proporcionada pelo grupo.

É apoiado nessas considerações, que definimos o presbiterianismo vicentino como um agente de transformação social e de afirmação da identidade do imigrante. Ela gerou o ambiente que acolheu, validou e socializou, bem como estabeleceu o mecanismo de contatos e serviços que possibilitou que esse imigrante fosse encaminhado à ascensão social. Como essa ação ocorreu de forma intencional e programática, ela assume uma condição de paradigma de ação social que haveria de, posteriormente, revela-se profundamente significativa no amparo de crianças, a partir da década de 70, com o Lar da Criança Feliz. Assim, historicamente, a presbiterianismo vicentino apresenta-se como uma força de ação social que, desde antes de sua organização, estabeleceu uma dinâmica de inserção do imigrante. Posteriormente, voltou sua ação aos grupos que padeciam de exclusão social, tornando a realidade vicentina palco de lutas em prol da dignidade humana, consciência cidadã e combate à pobreza.

Por outro lado, pode-se afirmar que o imigrante favoreceu a expansão do presbiterianismo vicentino com as características que lhes são próprias (caridade, afetividade, compromisso e trabalho) e desempenhou um papel significativo na própria identidade do presbiterianismo na cidade. Assim, o imigrante não atuou como expectador, mas ocupou um status de sujeito. Sua necessidade de assumir uma nova identidade fez com que o presbiterianismo vicentino se identificasse com as identidades sociais em estado de exclusão social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Censo de 2000, a cidade de São Vicente declarava-se como tendo mais de 20,43% de sua população formada por imigrantes nordestinos.

[20] Resgatar a história da imigração através do presbiterianismo nordestino é estabelecer laços culturais e fundamentar a própria identidade vicentina. Como disse o pedagogo Rubem Alves (1982):

O historiador (...) é alguém que recupera memórias perdidas e as distribui, como se fossem um sacramento, por aqueles que perderam a memória. Na verdade, que melhor sacramento comunitário existe que as memórias de um passado comum, marcadas pela experiência da dor, do sacrifício e da esperança? Recolher para distribuir. Ele não é apenas um arqueólogo de memórias. É um plantador de visões e de esperanças.

As Atas da IPSV e as memórias de seus membros fundadores não podem serem esquecidas. Elas revelam a pertinência da ação do presbiterianismo vicentino como acontecimento marcante à história moderna da cidade de São Vicente. Sua relação com a imigração norteia os posteriores olhares sobre essa temática. Sua ação social deve figurar no rol dos empreendimentos em prol dos excluídos da cidade. E não apenas isso. Vê-se um pioneirismo do presbiterianismo vicentino que pode até contribuir para a compreensão da expansão do protestantismo brasileiro.

As vozes do passado não se calam. O problema é sempre da audição do presente. Que cada nordestino e cada pessoa atendida pela ação presbiteriana vicentina, através da inserção social e da assistência social, possam agradecer e se afirmarem como parte da construção da cidade de São Vicente nessa audição de sua história. A história da Igreja Presbiteriana de São Vicente é a história de migração e ação social em solo vicentino.

Cartão postal de despedida para construção do atual templo, 1995,NOTAS

[1] Pastor presbiteriano e professor da rede estadual de ensino de São Paulo. Licenciado em História e mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM/SP).

[2] Doravante, usamos a sigla IPSV.

[3] Para um relato sobre Willis Banks, SOARES, Caleb. Banks: ainda hoje. Santos: Instituto de Pedagogia Cristã, 1998.

[4] No presbiterianismo, quando um trabalho regular de um grupo de pessoas em determinada localidade é organizado em congregação de uma igreja, significa que existe uma expectativa positiva, considerando diversos fatores sociais, econômicos e religiosos, da possível organização de uma igreja. É de praxe do presbiterianismo que suas igrejas somente são organizadas quando se verifica condições econômicas, religiosas e políticas (existência de pessoas para formar o Conselho, isto é, assumir o cargo de presbítero). Como organização dada ao federalismo, é a instituição que mantém jurisdição sobre a igreja, o Presbitério (órgão que reúne várias igrejas da região), que decide, a partir de análise, pela sua organização e a institui como federada à Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB). O presbiterianismo é organizado como instituição religiosa nacional (federação de igrejas locais). Ele não mantém jurisdição com igrejas presbiteriana de outros países, ou seja, não detém poder de intervenção política ou eclesiástica nelas e vice-versa.

[5] Hoje a Igreja Presbiteriana de São Vicente está localizada na Avenida Capitão-mor Aguiar nº 612, Bairro Centro.

[6] Era comum aos presbiterianos sediarem suas residências à promoção de atividades religiosas. A maioria dos casos, os proprietários eram os responsáveis por essas atividades, que constavam com atividades para crianças e envolvimento de vizinhos e de outro protestantes que se envolvia devido a proximidade ou afinidade (outros presbiterianos da região que buscavam apoiar a iniciativa).

[7] No presbiterianismo, todos os membros do Conselho são chamados de presbíteros. Os pastores são os presbíteros docentes (tem função de ensino) e os demais são chamados de presbíteros regentes (representam a igreja como corpo jurídico e espiritual).

[8] No presbiterianismo, membro comungante é a pessoa que foi batizada e fez sua profissão de fé, tendo em vista ter sua maioridade completa ou foi autorizada pelos pais, em caso de não maioridade, por oferecer condições de uma ação de pronta consciência nas decisões pessoais e do grupo (como pessoa com deveres e direitos). O membro não-comungante é a pessoa que foi batizada na infância, mas não fez sua profissão por não deter capacidade de exercer seus direitos e deveres, conforme prescritos no Estatuto da organização, e nem de responder por suas decisões pessoais.

[9] No presbiterianismo, a Assembleia Geral é soberana. Ela é convocada para eleição dos oficiais da igreja, decisão sobre compra e venda de bens da instituição, dentre outros motivos.

[10] No presbiterianismo, o Supremo Concílio é a organização máxima da instituição. Assim como ocorre com o sistema federalista e democrático brasileiro, ele é a reunião de todos os representantes dos Sínodos dos Estados do Brasil. A reunião ocorre de quatro em quatro anos e é responsável pelas decisões constitucionais da IPB. O governo presbiteriano começa com o Conselho da igreja local, que escolhe represente para participar anualmente da reunião ordinária do Presbitério que, por sua vez, escolhe seus representantes para participar de dois em dois anos da reunião ordinária do Sínodo e que, finalmente, escolhe seus representantes ao Supremo Concílio. Toda decisão presbiteriana é colegiada e representativa, requerendo sempre debate em plenário e votação secreta, quando assim exigir o Estatuto.

[11] Situada na Avenida Capitão-mor Aguiar nº 612, Bairro Centro.

[12] É comum, no imaginário presbiteriano, chamar de “campo” o espaço geográfico onde se inseri uma atividade religiosa.

[13] Apud MELLO, Jorge. Reverendo Elcias: o amigo das crianças. São Paulo: All Print Editora, 2012. p. 130.

[14] Alguns pastores que consta na lista de pastoreio foram apenas designados pelo Presbitério. Essa é mais uma característica do presbiterianismo. Condicionado à decisão do Conselho com designação do Presbitério, é possível que o pastor assuma a presidência do Conselho da igreja por designação e não por eleição. Todavia, isso é circunstancial. Como possuidor de governo representativo, sempre se buscará que a igreja escolha democraticamente, através de voto, seus líderes.

[15] Dados do IBGE. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/68/cd_1960_v1_t13_sp.pdf>. Acesso em: 24 ago. de 2020.

[16] BERGER, 1974.

[17] BERGER, 1974.

[18] Não se deve menosprezar o processo de perda que ocorre na migração. Por mais intenso que fosse o sentimento da religião católica no nordestino, ele não é capaz de, por si mesmo, manter aquela identidade vivenciada. A adesão ao protestantismo, religião considerada como caminho da perdição, como era propagada pela catequese da época aos nordestinos, é prova de que realmente a “mudança de mundos” é consequência imediata e necessária numa migração dentro desse contexto, que é nosso objeto de pesquisa.

[19] BERGER, 1974.

[20] Dos 303.551 habitantes, 62.012 declararam serem imigrantes nordestinos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Rubem. Dogmatismo e tolerância. São Paulo: Paulinas, 1982.

BERGER, Peter. L.; LUCKMANN, Thomas. A construção da realidade. Petrópolis: Vozes, 1974.

DURHAN, Eunice Ribeiro. A caminho da cidade – A vida rural e a migração para São Paulo. São Paulo, Perspectiva, 1973.

FERRARI, Monia de Melo. A migração nordestina para São Paulo no segundo governo Vargas (1951-1954) – seca e desigualdades regionais. São Carlos: UFSCar, 2005.

IBGE. Censo de São Vicente – 1960. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/68/cd_1960_v1_t13_sp.pdf>.

MELLO, Jorge. Reverendo Elcias: o amigo das crianças. São Paulo: All Print Editora, 2012.

SOARES, Caleb. Banks: ainda hoje. Santos: Instituto de Pedagogia Cristã, 1998.

THOMPSON, E.P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.

VILLA, Marco Antonio. Vida e morte no sertão - História das secas no Nordeste nos séculos XIX e XX. São Paulo, Ática, 2000.

WEBER, Max. Economia e sociologia: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: UNB, 1994.

Ofício de 1979, do Centro de Estudos Pitagórico para o Clube Soroptimista de São Vicente, assinado pela diretora Ailde Mendes tendo como destinaria a presidente Graziella Tonhegti Costa. A escola não existe mais na cidade. O documento foi encontrado casualmente durante a reforma de um apartamento no Boa Vista

CARTÃO COMEMORATIVO. Exaltação do amparo à infância carente, de autoria de Yeda de Burgos Martins de Azevedo. Foi distribuído pelo Centro de Estudos Pitagóricos de São Vicente nos anos 1970. A escola funcionava na rua Cuiabá, 463. Foi fundada em 31 de julho de 1972, tendo sida considerada de Utilidade Pública pelo Decreto Lei nº1716.

Seichi-no-ie é um "Movimento de Iluminação da Humanidade, que visa a iluminar a vida humana em todas as suas facetas, bem como o Movimento Internacional de Paz pela Fé, que visa a concretização da paz mundial. A Seicho-No-Ie foi fundada em 1930, pelo então jovem Masaharu Taniguchi (1893-1985), no Japão". Foi difundida no Brasil e nas cidades paulistas por meio do membros da colônia japonesa que se instalaram no país a partir de 1908. Tem grande receptividade pela sua simplicidade e identificação com bases filosóficas do cristianismo e práticas mentalistas e de curas da espiritualidade brasileira.

C.E. Cáritas.

C.E. Redenção e o Colégio Henrique Oswald.

Padrão das casas da Aliança Espírita Evangélica. Esse cartão é do C. E. Caminho da Luz (abaixo). Rua Armando Salles de Oliveira, 53. Vila Valença. São Vicente.

Boletim da Aliança Espírita Evangélica de 1978, com sede em São Paulo, publica relação de alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho que passaram ao grau de "Servidores". Na lista estão os aprendizes promovidos do C.E. Irmão Timóteo, de São Vicente, que funcionava na rua Armando Sales de Oliveira, 57, na Vila Valença. O dirigente da turma era Wilson Mendonça Cavalcante. o C.E. Irmão Timóteo foi transferido nos anos 1990 para uma sede própria na avenida Capitão Luiz Antônio Pimenta, no Guamium-Bitaru, onde, na mesma avenida, também mantinha em outro imóvel a Creche Mei-Mei. (ambos desativados). No mesmo endereço antigo do C.E Irmão Timóteo hoje funciona o C.E. Caminho da Luz |(foto abaixo).

A ÁRVORE E OS FRUTOS. O auditório do Centro Espírita Redenção, na avenida Capitão-Mor Aguiar, mais uma vez sediou as palestras da tradicional Semana Espírita de São Vicente. Esse auditório foi, em 1976, o cenário histórico da primeira aula da Escola de Aprendizes do Evangelho na Baixada Santista. A aula inaugural foi ministrada por Jacques André Conchon (foto em palestra no CVV) tendo como tema As Raças Primitivas, baseada nos livros A Caminho da Luz (Chico Xavier-Emmanuel) e Os Exilados de Capela (Edgard Armond).

Os alunos concluintes dessa primeira turma fundariam posteriormente os seguintes núcleos espíritas: C.E. Irmão Timóteo, no Bitaru; C.E. Caminho da Luz, na Vila Valença; C. E. Estrada de Damasco, no Beira Mar; C.E. Aprendizes do Evangelho, na Ponta da Praia, em Santos; C.E União Maior, Marapé; GE Aprendizado Evangélico, no Embaré; C.E. Allan Kardec, Praia Grande; C.E. Emmanuel, em Peruíbe e muitos outros que adotaram essa linha educativa de expansão celular de núcleos.

C.E. ESTRADA DE DAMASCO. Em 11 de Março de 1978 um grupo de alunos concluintes da Escola de Aprendizes do Evangelho, dirigida por Eugênio Lopes Corrêia, fundou na então distante Vila Margarida o Centro Espírita Estrada de Damasco. O nome foi sugerido pelo primeiro presidente da casa, o Sr. Adolfo Marreiro Júnior. Foi a segunda casa na Baixada Santista filiada à Aliança Espírita Evangélica, movimento liderado Edgard Armond desde 1950 em São Paulo. A primeira foi o C.E. Irmão Timóteo, na Vila Melo, fundado em 1976. O sistema de escolas da Aliança formam turmas sucessivas e incentiva a abertura de novos núcleos desde 1973. Hoje possui mais de 400 filiados, incluindo no exterior (EUA, Alemanha e Cuba). As casas vicentinas fundaram em Santos o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, na Ponta da Praia; e a Fraternidade União Maior, no Campo Grande. Um pequeno grupo de fundadores do CE Irmão Timóteo fundou o posto do CVV em Santos, em 1979. O Estrado de Damasco foi inspirado no romance histórico "Paulo e Estêvão", do Espírito Emmanuel (padre Manoel da Nóbrega), psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Parabéns aos fundadores e continuadores dessa obra espírita e cristã e que tenha longos anos de existência!

Sede: Rua Monte Plano 283, hoje Planalto Bela Vista.

.jpg)

.jpg)

.jpg)