Isso explica também o rápido processo de ocupação dos núcleos residenciais serranos (cotas) - surgidos e ampliados durante a construção das rodovias Anchieta e Imigrantes - e também as favelas instaladas em diversos pontos periféricos.

Cubatão. A cidade que abriga o maior polo industrial da América Latina já era importante referência no Brasil Colônia, pela ligação que estabelecia entre o planalto e o litoral. Localizada na encosta da Serra do Mar, de onde jesuítas, comerciantes, tropeiros e autoridades do reino tomavam fôlego para atingir o Planalto, Cubatão tornou-se essencialmente um lugar de passagem, obtendo assim um papel de destaque no cenário da Baixada Santista, do Estado de São Paulo e do Brasil.

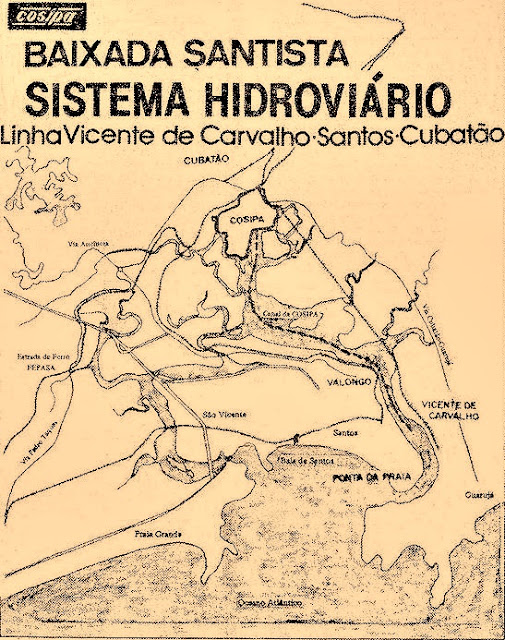

Cubatão surgiu como ponto de ligação entre as trilhas que vinham do alto da Serra do Mar e as vias aquáticas que iam para São Vicente, Santos e o mundo. O Porto Geral de Cubatão teve a sua origem na primeira metade do século XVIII. Ao seu lado, desenvolveu-se um povoado, por muito tempo conhecido por essa denominação. Em 1833, esse povoado foi elevado à categoria de município e, em 1841, anexado ao Município de Santos, mantendo-se praticamente estagnado até a década de 1920, quando surgiram as obras da Usina da Light e da Companhia Santista de Papel.

Após 1940, houve um novo surto com a construção da Via Anchieta, culminando com a implantação da Refinaria Presidente Bernardes, inaugurada em 1955, e da Companhia Siderúrgica Paulista, em 1959. Com a Via Anchieta, o transporte rodoviário foi dinamizado entre São Paulo e a Baixada Santista, tornando Cubatão um grande centro de tráfego de veículos de passeio e de carga.

Em 1º de janeiro de 1949, a cidade obteve a sua emancipação, permanecendo sob a administração de Santos até o dia 9 de abril do mesmo ano, quando assumiu seu primeiro Prefeito. Com o passar dos anos, a Cubatão foi se transformando e ganhando mais indústrias, fruto do desenvolvimento industrial paulista e de investimentos federais.

Acervo Cartográfico/APESP. Título: Município de Cubatão. Área de interesse da Segurança Nacional. Ano: 1971

*

Desmembramentos históricos dos municípios da Baixada Santista a partir da Capitania de São Vicente. Fonte: CIDE-Central Integrada de Dados e Estatísticas do Município de Praia Grande com base no IGC e IBGE.

TOPONÍNIA CUBATENSE

FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS

Cubatão - do árabe-africano ou afro-árabe: Cubata "rancho", com a desinência portuguesa, do aumentativo: Ão, formando Cubatão ou "rancho grande", e aludindo ao grande rancho de tropeiros, que existiu junto ao rio do mesmo nome desde o primeiro povoamento, até a construção e inauguração da Estrada de Ferro, sempre com a denominação portuguesa de Rancho Grande, como era chamado também o correspondente santista, construído à Rua de S. Francisco, junto à antiga Santa Casa, para o mesmo fim. Este hábito africano e árabe-africano produziu para os portos fluviais, onde tais cubatas grandes apareciam, e onde fundeavam e amarravam chatas, batelões, botes, canoas e catraias, a designação de Cubatões, que neste sentido de "porto fluvial" aparece em vários lugares do nosso Estado e do Brasil.

Outra origem, e esta hebraico-africana, é a do hebraico: Cuba "fortificação, distrito fortificado, torre" e Taon "duplicidade, dualidade, duplo", formando o vocábulo Cubataon, como aparece em velhos documentos, com o significado de "torre ou fortificação dupla" ou "distrito fortificado duas vezes ou duplo", às fortificações estabelecidas e criadas pelos portugueses, nas duas margens do rio Cubatão (chamado Cubatão Geral), onde se pagavam os pedágios ou taxas e impostos das mercadorias em trânsito, defendendo o posto fiscal e arrecadador, de assaltos pelos dois lados. Esse posto defendido, chamado Barreira Fiscal, ou simplesmente Barreira do Cubatão, após a abertura do caminho de terra para Santos (a estrada do Aterrado), em 1827, com duração até o advento da Estrada de Ferro, ficou sempre com aquele nome, e isso continuava sendo o Cubataon.

Justifica-se essa dupla denominação na dupla existência dos Cubatões santistas: o Cubatão de Cima e o Cubatão de Baixo, sendo um o Porto Geral e o outro a Barreira ou posto defendido e armado, de cobrança dos direitos.

É esta, aliás, a melhor caracterização deste topônimo. O Cubatão Geral corresponde ao antigo Porto das Almadias (ou "das canoas"), também árabe, de 1532.

Pìaçaguera - do chamado tupi: Pe "caminho" - Haçá "passagem" (por ser infinitivo, sem caso) e Guéra o mesmo que Cuéra, verbal de pretérito, significando "o que foi, o que existiu, o antigo" e formando: Piaçaguéra ou Peaçaguéra "passagem do caminho antigo", nome que deram ao lugar depois da abertura do caminho ou passagem do Cubatão, muito distante dele.

A este caminho realmente antigo chamavam trilha dos guaianases ou esteiro, passagem do Ramalho (João Ramalho); ao novo (do Cubatão) passaram a chamar "Caminho do Padre José", que foi posterior a um primeiro traçado, chamado Caminho do Piraquê ou Perequê, de pouca duração.

"Embora atribuam ao vocábulo Cubatão a significação de pequeno porto para canoas, a verdade é que chamam cubatões a pequenos e fundos remansos de alguns rios. Esta denominação, que pode ser notada em escrituras e papéis de 1540, 1552 e 1557, é simples corruptela do tupi Cui-pai-ta-ã contraído em cui-pai-tã e transformado por assimilação portuguesa em Cubatão, alusivo à formação do rio que cai do alto [

Francisco Martins dos Santos - História de Santos in O Reformador ed. Especial de 9/4/1952 (periódico cubatense já extinto).

Detalhe de um mapa paulista da Estrada de Ferro Paulista do início do século XX

TOPÔNIMOS LOCAIS E REGIONAIS MAIS CONHECIDOS

Caraguatá - do tupi "carauaá tá", designação de espécie de bromélias, das quais os índios confeccionavam cordas.

Casqueiro - Junção do substantivo casca e o sufixo eiro. Lugar onde se descasca madeira para serrá-la. O termo também indica "sambaqui", ou seja, antiqüíssimos depósitos de conchas, restos de cozinha e urnas funerárias datados da pré-história.

Cotia-Pará - Junção das palavras tupis "acuti", significando "que come em pé", e "pará", significando "grande rio, quase mar". Podemos deduzir que seja, portanto, "lugar próximo ao mar onde se come em pé", talvez fazendo referência ao sambaqui existente na região.

Itutinga - do tupi "i", água; "tu", rumorejante, que faz barulho; "tinga", branco. Portanto significando "água branca rumorejante" ou "água branca que cai do alto".

Mogi - do tupi "mboi", cobra; "gy", rio, correspondendo a "rio das cobras".

Nhapium - do tupi seguindo as variantes jatium, nhatium, inhatium. Significa "mosquito que pica". Conforme Gabriel Soares de Souza, "há outra casta (de mosquito) que se cria entre os mangues, a que os índios chamam inhatium...".

Paranapiacaba - do tupi "Paraná", mar; "apiacaba" vista, visão. Sendo, então, lugar donde se tem vista para o mar. Entretanto, Francisco Martins dos Santos defende que o termo original tupi é "pêranáipiâquaba", que significa "passagem do caminho do porto de mar".

Peaçaba - palavra de origem túpica, se compõe de "pe" e "açaba" e significa "o porto", o lugar onde vem ter o caminho; a travessia. Conforme Teodoro Sampaio: "quando os caminhos desciam até o mar ou grandes rios navegáveis, ao extremo desses caminhos, ordinariamente um porto, davam os tupis o nome apeaçaba que quer dizer saída ou travessia do caminho e de que, por corruptela, se fez peaçaba". Outro estudioso, Paulo Prado, nos cita o seguinte: "outra vereda, deixando a peaçaba do Rio Cubatão, saía ao porto de Santa Cruz, subia a serra também chamada de Cubatão, procurava a margem do Tutinga".

Perequê - do tupi "pira", peixe; "kê", aqui, significando "lugar onde há peixes" ou "viveiro de peixes", onde todos estão pulando como em conflito.

Piaçagera - do tupi "pia", porto; "çaguera", velho, antigo. Portanto, "porto antigo" se referindo ao existente no Rio Mogi e utilizado por Martim Afonso de Souza no encontro com João Ramalho, isto em 1532.

***

Francisco Martins dos Santos, em sua História de Santos, de 1937, republicada em 1986 junto com a Poliantéia Santista de Fernando Martins Lichti. (Novo Milênio).

GEOHISTÓRIA

Relevo no Planalto - O principal sistema orográfico (orografia é a descrição de montanhas) é constituído pela Cordilheira do Mar ou Geral, recebendo no município os nomes de Serra de Cubatão, do Poço, do Meio e do Mogi, numa altitude de 700 a 800 metros acima do nível do mar, nos aparados da serra. Uma das ramificações desta cordilheira é a Serra do Morrão, que atinge 700 metros de altitude no município. Outros pontos elevados na Serra do Mar são os morros da Mãe Maria, com 500 metros de altura e o Marzagão com 100 metros. Num prolongamento da Serra do Morrão, encontra-se o morro do Casqueiro, próximo ao mangue, com aproximadamente 100 metros de altura. Ainda aparecem o Morro do Manuel Silva (a Noroeste da Cidade) e o de Piaçaguera (a Sudoeste da Cidade), ambos com menos de 100 metros de altura.

Relevo na Planície - Destacam-se os manguezais.

“O povoamento da baixada, na Raiz da Serra do Mar, drenada pelos rios Cubatão, Perequê e Piaçaguera, iniciou-se no próprio século do descobrimento, principalmente, depois da expedição de Martim Afonso de Souza, quando este concedeu a exploração de terras a Rui de Pina, mais tarde transmitidas a seu pai por herança e transferida à Companhia de Jesus.

Com a expulsão dos jesuítas em 1759, todos os seus bens foram confiscados pela Coroa Portuguesa, até que em 1767 D. Luiz Antônio de Souza Botelho entregou as terras da então Fazenda Cubatão para a administração do tenente Antônio José Carvalho.

O topônimo - cubatão - pode ter duas origens: do hebraico - k-batam, que significa: que precipício , ou da língua banto (dos negros do grupo dos bantus, da Angola, Congo ou Moçambique), - cubata: morada.

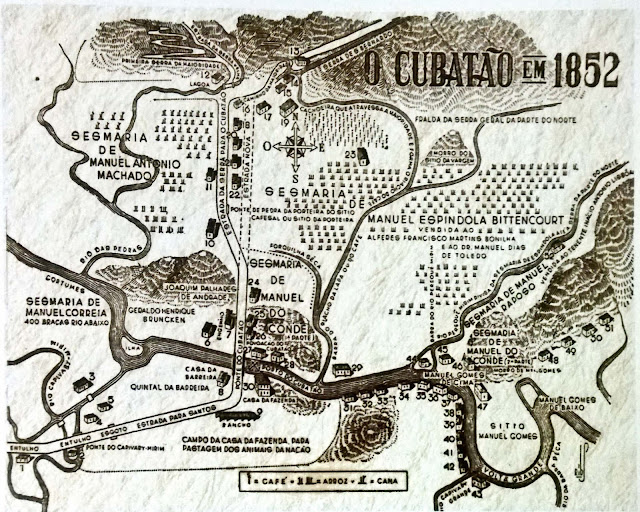

Por aviso régio de junho de 1818, foram concedidos títulos de sesmaria a colonos dos Açores, os chamados - 5 Manoeis: Manoel Antônio, Manoel do Conde, Manoel Espínola Bittencourt, Manoel Rapouso e Manoel Correia, que com espírito empreendedor trouxeram grande progresso.

A antiga estrada - Calçada de Lorena - , inaugurada em 1792, transformou Porto Geral de Cubatão em importante entreposto entre este e São Paulo e, em 1827, foi inaugurado o aterro ligando-o a Santos.

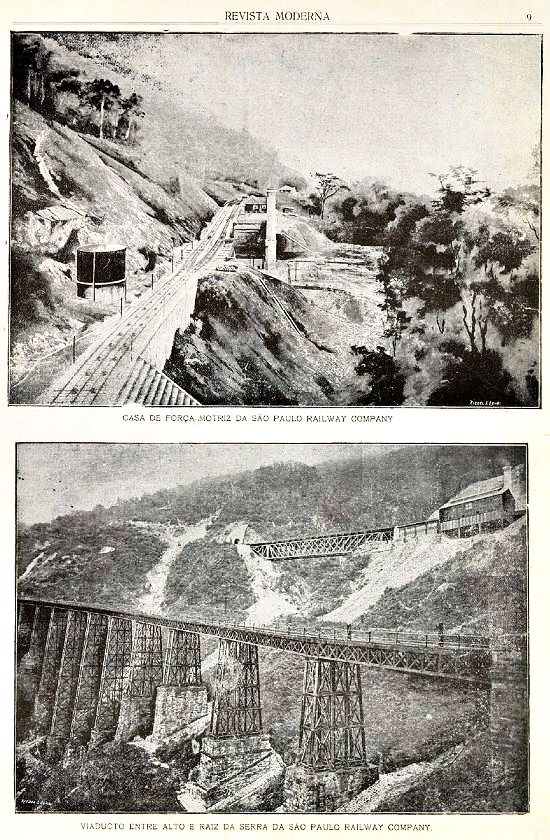

O destino de Cubatão como ponto de passagem e de centro industrial foi realçado com a Estrada da Maioridade em 1846, inaugurada por D. Pedro II e com a construção da Estrada de Ferro São Paulo Railway, em 1867”.

Formação Administrativa:

Distrito criado com a denominação de Cubatão, por Lei Estadual nº 1871, de 26 de outubro de 1922, no Município de Santos.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o Distrito de Cubatão figura no Município de Santos.

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o Distrito de Cubatão é apenas judiciário e figura no Município de Santos.

No quadro anexo ao Decreto-lei Estadual nº 9073, de 31 de março de 1938, o Distrito de Cubatão permanece no Município de Santos.

No quadro fixado pelo Decreto Estadual nº 9775, de 30-XI-1938, para 1939-43, o Distrito de Cubatão permanece no Município de Santos, assim figurando no quadro fixado pelo Decreto-lei Estadual nº 14334, de 30-XI-1944, para vigorar em 1945-1948.

Elevado à categoria de município com a denominação de Cubatão, por Lei Estadual nº 233, de 24 de dezembro 1948, desmembrado de Santos, constituído do Distrito sede. Sua instalação verificou-se, no dia 09 de abril de1949.

Assim permanecendo no quadro fixado para vigorar no período de 1949-1953 e 1954-1958, o município é constituído do Distrito Sede.

Em divisão territorial datada de 01-VI-1960, o município é constituído do Distrito Sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15-VII-1999. IBGE

RIOS, CÓRREGOS E LARGOS

Devido à proximidade da Serra do Mar, os rios que banham Cubatão são curtos e torrenciais. É difícil distinguir meandros de braços de rios ou de canais marítimos, que se formam dentro dos lagos.

A Bacia do Cubatão tem uma área aproximada de 177 km². Os rios do extremo Leste são Mogi, Perdido e Piaçaguera, e em seu conjunto abrangem uma área de bacia da ordem de 52 km². Os rios são de caráter torrencial, apresentando enchentes de curta duração e pico acentuado. Destacam-se os seguintes rios:

Rio Cubatão (1) - o mais importante da região, cuja bacia situa-se entre a Grande São Paulo e a Baixada Santista, na vertente atlântica da Serra do Mar. Circunda o estuário de Santos e deságua na mesma cidade através de vários canais de tipo déltico dentro do mangue. O Rio Cubatão passa a banhar o município após receber, à margem esquerda, o Rio Pilões e a vazante da foz do rio Passareúva (2) pertencente ao Município de Cubatão. São afluentes da margem esquerda o Rio das Pedras(3) e o Perequê (4); todos os afluentes da margem esquerda descem a Serra do Mar. O Rio Capivari (5) é considerado o principal afluente da margem direita.

Rio Mogi (6)) - nasce a Nordeste de Cubatão, sendo chamado também de Ururai, e se prolonga quase até a parte central do município. Tem como afluente da margem direita o Córrego da Terceira Máquina. Corre na direção Sudoeste, no vale formado de um lado pelas serras do Meio e Mogi de um lado e do outro pela Serra do Morrão. As águas dos rios Cubatão e Mogi, ao atingirem a baixada do litoral, se misturam formando o mangue e correm para os largos São Vicente, Pompeba e Caneu.

Rio Santana (7) - nasce no Morro Marzagão, dois quilômetros a Oeste da cidade de Cubatão, e recebe, à margem direita, o Rio dos Queirozes, que também nasce no mesmo morro. Uma das ilhas formadas pelo mangue é a Ilha de Santana, sendo formada pelos braços do rio do mesmo nome. Os afluentes do Rio Santana são: Rio Branco (8) e Rio dos Moços (9). Em sua margem direita, encontra o Rio Boturuoca (10), procedente da área continental de São Vicente .

Rio dos Queirozes (11) - tem como afluente, à margem direita, o Córrego de Mãe Maria.

Córrego de Mãe Maria (12) - nasce no morro do mesmo nome e banha o município somente pela margem esquerda.

Córrego da Terceira Máquina (13) - deságua na margem direita do Rio Mogi.

Rio Vapevu (14) - no mangue, deságua próximo aos largos da Pompeba e São Vicente.

Rio Casqueiro(15) - une os largos da Pompeba e Caneu.

Rio Paranhos(16), desde a Vila Natal até o Rio Santana, vendo-se ainda o Córrego da Mãe Maria (17) e o Rio Queirozes. Nasce junto à Vila Natal e depois de diversos volteios deságua no Rio Santana (18), defronte ao Jardim Nova República, entre os traçados das vias Anchieta e Imigrantes.

Rio Cascalho (19) - De traçado serpenteante e indefinido, nasce no manguezal entre a Rua Bernardino de Pinho Gomes e a estação de tratamento de esgotos da Sabesp situada na margem do Rio Cubatão. Segue por diversos leitos acompanhando a margem direita da Avenida Dr. Tancredo de Almeida Neves até encontrar o rio Cubatão e o braço de mar conhecido como Rio Casqueiro. O final de seu traçado se confunde com o do Rio Maria Ribeiro (20).

O Rio Onça (21) ou Rio da Onça na verdade tem a quase totalidade de seu leito no município de Santos, com nascente entre as instalações da Usiminas e do Terminal Integrador Portuário Luiz Alberto Mesquita (Tiplam), entre a Avenida Leste e a Rodovia Governador Mário Covas. Seu traçado principal acompanha a Avenida Leste, no bairro santista do Quilombo, até receber águas de outros traçados e do Rio Quilombo (22), desaguando no Rio Piaçaguera.

Rio Perdido (23) Perdido (há um rio com esse nome na área continental de Santos, bairro do Iriri, desaguando junto com o Rio Tio Maria (24) no Canal de Bertioga); Rio Perequê (25); Rio Pequeno (26); Rio Mourão (27); Rio Piaçaguera (28). São ainda importantes, por figurarem nas delimitações municipais: Ribeirão Passareúva (29); Rio Curtume da Tapera (30) e Rio dos Bugres (31).

DIVISAS E LIMITES

Cubatão situa-se na latitude 23º 50' a 23º 55' Sul e na longitude 46º 30' Oeste de Greenwich. Ocupa uma área de 148 quilômetros quadrados e situa-se a 57 km da capital paulista e a 16 km de Santos ou São Vicente. Dista aproximadamente 25 km de São Bernardo do Campo e Santo André (tendo como ponto de referência os limites municipais). Limita-se com os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, Santos e São Vicente.

As divisas fixadas (segundo Aziz Nacib Ab'Saber) são:

Com o Município de São Bernardo: começa com o Rio dos Pilões na foz do ribeirão Passareuva, segue pelo contraforte fronteiro até o aparado da Cordilheira do Mar ou Paranapiacaba, segue pelo aparado da cordilheira que aí tem o nome local de Serra do Cubatão até cruzar com o divisor entre as águas do Rio Perequê, à esquerda, e as do Rio Pequeno, à direita.

Com o Município de Santo André: começa no aparado da cordilheira do Mar, onde tem o nome local de Serra do Cubatão no ponto de cruzamento com o divisor entre as águas do Rio Perequê e as do Rio Pequeno; segue pelo aparado da cordilheira que recebe os nomes locais de Serra do Poço, do Meio e de Mogi até encontrar a reta de rumo Sul-Norte que vem da foz do córrego da Terceira Máquina da Linha Velha, para Santos, da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, segue por esta reta até a Serra do Morrão.

Com o Município de Santos: começa no alto da Serra do Morrão, onde esta é atingida pela reta de rumo Norte-Sul que vem da foz do Córrego da Terceira Máquina, segue pela crista da serra à foz mais oriental do Rio Mogi, depois de deixar, à direita, a água do Curtume da Tapera, desce pelo braço do mar que passa a Leste do Morro Casqueiro até o Largo do Caneu, pelo eixo do Largo continua até atingir o braço chamado Rio casqueiro, pelo qual desce até o Largo da Pompeba e por esta ainda até a foz do Rio dos Bugres.

Com o Município de São Vicente: começa na foz do Rio dos Bugres, no Largo da Pompeba, continua pelo leito deste, passando ao Norte da ilha do mesmo nome, até a foz do Rio Santana, sobe por este até a foz do Córrego da Mãe Maria, sobe por este até sua cabeceira mais setentrional, segue em reta até a foz do Ribeirão dos Pilões, no Rio Cubatão, sobe por aquele até a foz do Ribeirão Passareuva, onde tiveram início estes limites.

Antigo leito do Rios das Pedras. Novo Milênio.

***

FONTE: O que você precisa saber sobre Cubatão, de Francisco Rodrigues Torres, João Carlos Braga Júnior e Welington Ribeiro Borges, editado em 2002 pela Design & Print, de Cubatão, com o apoio do Arquivo Histórico Municipal de Cubatão. As referências complementares são do 2º Boletim Informativo sobre o Município de Cubatão, editado em setembro de 1973; do 4º Boletim Informativo - 1976 - Cubatão e do 5º Boletim Informativo - Cubatão - 1981, editados pela Prefeitura deste município nos anos citados. (citados e publicado em Novo Milênio)

*

A MINERAÇÃO E O DECLÍNIO

DE S.VICENTE, S. PAULO E CUBATÃO

ESTAGNAÇÃO DO POVOADO-REFLEXOS NA CAPITANIA

INEZ GARBUIO PERALTA

Tendo a capitania de São Vicente, desde o início, atraído o interesse dos colonizadores do Brasil - tanto que Martim Afonso de Souza e sua gente estabeleceram-se na "costa do ouro e da prata", isto é, no Sul do Brasil -, não há dúvida que a região alentou grandes esperanças em seu donatário. O grande objetivo de Martim Afonso era transformar São Vicente, porto de escravos, em porto de ouro (1).

Buscando a metrópole portuguesa uma balança favorável dentro dos cânones do mercantilismo, interessou-se desde logo pela descoberta de metais preciosos. Assim sendo, logo após sua chegada, Martim Afonso enviou ao interior duas expedições à procura de ouro, embora nenhuma tenha atingido seu objetivo.

Sem o encontro de metais nobres, a colonização de Santos e São Vicente processou-se lentamente e pobremente.

Várias foram as causas aventadas para explicar a pobreza da capitania, como por exemplo a falta de produtos para os navios retornarem à Europa (2).

Diante dessa circunstância, era lógico que o desânimo do donatário de São Vicente logo se manifestasse, embora tivesse enviado alguns recursos, colonos, gado e ferramentas para a capitania. Assim, tão logo apresentou-se-lhe a oportunidade de doar sesmarias, de imediato quis outorgar toda sua terra ao seu parente, o Conde de Castanheira (3).

Embora a capitania de São Vicente fosse também uma ponta-de-lança em direção às terras espanholas, além do Meridiano das Tordesilhas, viu-se abandonada até a descoberta das minas de Cuiabá e Goiás, cujo ouro era exportado ao exterior pelo porto de Santos (4). Por conseqüência, também Cubatão ficou estagnado, até essa ocasião.

Despovoamento de São Paulo - Ciclo do ouro - Um dos fatores e talvez o mais importante do despovoamento de São Paulo, já sobejamente apontado, foi a descoberta do ouro.

As bandeiras que partiam para Minas Gerais em busca do ouro fomentaram, pois, um ciclo despovoador e não povoador de São Paulo, como ensina Capistrano (5). Esse despovoamento, que havia se iniciado com o apresamento de indígenas, intensificou-se com o início da mineração.

As investidas em busca do ouro, ou de melhores perspectivas de riqueza, aumentavam a decadência da capitania.

Embora a migração em direção às Minas proviesse de várias regiões, inclusive da metrópole, São Paulo parece ter sido a região mais atingida se considerarmos o seu número relativamente baixo de habitantes: cerca de 70% da população brasileira concentrava-se no Nordeste, região açucareira.

Roberto Simonsen, em sua conhecida obra, História Econômica do Brasil, registra em 1690 uma população brasileira livre de 100.000 habitantes. A capitania de São Paulo contava nessa época com 15.000 habitantes; a maioria de suas vilas orçavam entre 30 e 500 almas, enquanto Santos e S. Vicente juntas chegavam a 1.500. Piratininga possuía então cerca de 3.000 habitantes (6).

Como se vê claramente pelos números apresentados, o empreendimento aurífero era grande demais para tão poucos homens. Ao saírem para as minas, esses homens deixavam seu povoado abandonado.

Mafalda Zemella, em sua tese sobre o abastecimento das Minas Gerais, descreve de forma bastante marcante a situação de Piratininga, afirmando: "O vilarejo de Piratininga despojou-se da nata de seu potencial humano. Os elementos mais vigorosos e ativos emigraram. Transformou-se numa cidade fantasma, de janelas e portas fechadas, ruas desertas" (7).

A fuga de braços para as Minas Gerais contribuiu para a estagnação de São Paulo. Ela se manifestou em todos os setores da vida, até mesmo as igrejas da Capitania eram simples e pobres, comparadas com as da Bahia - região a respeito da qual se dizia que não havia dinheiro miúdo.

A pobreza da agricultura e a falta de artigos exportáveis provocaram a fuga de moedas para outras regiões. Os inventários feitos até meados do século XVII dão bem a idéia da pobreza paulista, comparada com a riqueza das regiões açucareiras do Nordeste (8).

Essa miséria vinha desde o século anterior. Alcântara Machado chegou a afirmar que "dos 400 inventários seiscentistas há apenas vinte e um que denotam alguma abastança" (9).

As atas da Câmara freqüentemente pedem isenção de impostos e ajuda para diminuir a pobreza da capitania. Existia na Capitania apenas uma policultura de subsistência e pequenos rebanhos (10).

Cassiano Ricardo afirmou que aos paulistas "faltavam-lhes bens de fortuna para aquisição de maior conforto, num sentido de civilização, mesmo considerada apenas em seu aspecto físico" (11).

Contudo, a alimentação era sadia, possibilitando aos bandeirantes bons músculos e bons ossos para as longas caminhadas (12).

Os primeiros capitães-generais da Capitania de São Paulo, após sua restauração, confirmam sua penúria e tentaram desenvolvê-la através do incentivo à agricultura.

Isolamento de São Paulo - Escoamento do ouro pelo Vale do Paraíba - Seria de se esperar no entanto que, após o primeiro impacto negativo, da descoberta do ouro, o fato redundasse em progresso para São Paulo. Ocorreu o inverso. Descoberto o ouro em Minas Gerais e em Goiás, o mesmo era transportado para o Rio de Janeiro pelo vale do Paraíba e porto de Parati. Os caminhos de São Paulo, difíceis e perigosos - principalmente o caminho da serra e a passagem Cubatão-Santos - foram substituídos ou abandonados devido à valorização de outros caminhos.

Começaram a se desenvolver Taubaté e os portos mais próximos da zona de mineração, sendo ainda abertos caminhos mais rápidos que levavam direto - sem passar pela Capitania de São Paulo - o ouro das Minas, para o Rio de Janeiro.

Até mesmo os governadores paulistas passaram a fixar residência próxima à zona de mineração, na atual cidade de Mariana.

A Capitania de São Paulo tinha sido não só praticamente abandonada como também isolada do foco do desenvolvimento que eram as Minas Gerais, devido à utilização do Vale do Paraíba como escoadouro do ouro para o Rio de Janeiro.

Em 1709, chegou mesmo José de Góis Morais a propor a compra da Capitania de S. Paulo e São Vicente por 40.000 cruzados, no que não consentiu D. João V, comprando a mesma por esse preço. São Paulo passou nessa época a ser Capitania independente e Piratininga substituiu S. Vicente como sede, sendo elevada à categoria de cidade (13).

São Paulo teve o mérito da descoberta do ouro e sofreu os prejuízos deste fato, sem, contudo, usufruir seus benefícios.

Só restava o golpe oficial para acabar com a capitania, e esse chegou em 1720, quando a Coroa Portuguesa resolveu, para facilitar a administração, separar as Minas Gerais da Capitania de São Paulo.

O povoado de Cubatão, solidário à sorte da capitania de São Paulo, de cujo desenvolvimento dependia, continuava estagnado. Tomemos aqui ainda a afirmação de Mafalda Zemella, quando se refere à situação de penúria e despovoamento a que chegara Piratininga: "O mesmo aconteceu a Taubaté, Guaratinguetá, Itu, Jacareí, Mogi das Cruzes, Atibaia, Jundiaí, Parnaíba, Santos e demais vilas vicentinas" (14).

O paulista não esmoreceu; pelo contrário, cerceado em seus interesses em uma direção, transferiu-se para outra em busca de novas riquezas.

Progresso momentâneo e rápida decadência - Logo após a separação de Minas do território de sua capitania, os paulistas descobriram jazidas de grande importância em Mato Grosso e Goiás (1725), incorporando-as à Capitania de São Paulo.

Sendo extremamente difícil, longo e perigoso o transporte do ouro das novas regiões mineiras para o Rio de Janeiro via São Paulo, preferiu-se uma saída melhor pela Bacia do Amazonas. Este fato seria novamente pernicioso para a capitania de São Paulo, pois afastaria as regiões auríferas de sua sede (15). Assim, em 1744, Mato Grosso e Goiás passaram a capitanias independentes, desligando-se de S. Paulo (16).

Os paulistas já haviam realizado também a penetração em direção ao Sul do território, na conquista de São Pedro do Rio Grande do Sul - que, desde 1736, fora separada da administração paulista. A capitania perdia assim mais uma de suas regiões arduamente conquistadas.

A cada conquista dos paulistas se sucedia novo cerceamento, logo após a consolidação de tal empreendimento.

Aqueles que palmilharam o território nacional, realizando épica marcha para Oeste, escavando as riquezas do solo que engrandeceram a nação e a Corte portuguesa, expandindo as fronteiras do Brasil, trouxeram para a sua capitania, São Paulo, o abandono e a miséria. Trouxeram? Não. Deixaram (17).

A miséria era comum em todas as vilas, que viviam da venda de mantimentos - que dava apenas para se vestirem e comprarem o sal.

Os moradores da beira-mar, São Sebastião e Ubatuba, viviam da pesca, de fumo, águas-ardentes que vendiam no Rio de Janeiro e ainda da plantação de mandioca que dava para se manterem. Os de Santos estavam em situação um pouco melhor devido à existência do porto onde desembarcavam as fazendas provenientes do Rio de Janeiro, e porque ali se armazenava o sal, como também por conseguirem monopolizar a exportação em algumas épocas.

Os moradores das vilas de São Vicente, Itanhaém, Iguape e Cananéia levavam uma vida também miserável, pois praticavam a pesca, produziam alguma farinha e mandioca e extraíam a madeira para venderem aos navegantes (18).

E o povoado de Cubatão, era melhor sua sorte? Certamente não: deveria viver tão pobremente como os demais, vendendo fumo, aguardente, como a maioria das vilas, além de explorar a navegação por barcas.

Cubatão permanecia, pois, um mísero e inexpressivo povoado, seguindo a sorte da capitania. O destino de Cubatão, estando ligado ao da capitania, se encontrava, guardadas as proporções, na mesma situação que São Paulo.

A decadência e desvalorização da capitania de São Paulo se acentuava cada vez mais, chegando mesmo a se tornar, em 1748, simplesmente uma comarca do Rio de Janeiro, passando a ser governada pelo comandante da praça de Santos (19).

Essa situação durou mais de quinze anos, quando recobrou sua independência e passou a ser governada por D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, que permaneceu no governo da capitania de 1765 a 1775 (20).

Este governador teve uma atuação decisiva na transformação e progresso de São Paulo pelo incentivo que deu à agricultura, intensificando a cultura da cana-de-açúcar. Imbuído dos ideais pombalinos (21), ele conseguiu dar à capitania uma posição de destaque no cenário colonial.

O comércio para o porto de Santos passou a ser feito através de Cubatão, que atingiu, na época de euforia açucareira da capitania - primeira metade do séc. XIX - o auge de seu desenvolvimento.

Detalhe do mapa da Capitania de S. Paulo. Acervo do Museu Paulista da USP

***

Notas bibliográficas:

(1) Roberto Simonsen - História Econômica do Brasil, 6ª ed., São Paulo, Ed. Nacional, 1969, p.205 e nota 3.

(2) Ibid, p. 206.

(3) Cassiano Ricardo - Marcha para Oeste, 4ª ed., Rio de Janeiro, Ed. USP e José Olympio, 1970, p. 12.

(4) Roberto Simonsen - op. cit., p. 206.

(5) J. Capistrano de Abreu - Capítulos de História Colonial & Os Caminhos Antigos do Povoamento do Brasil, Brasília, Ed. da U. Brasília, 1963, p. 264. "Concorreram antes para despovoar que para povoar nossa terra...".

(6) Roberto Simonsen - p. 228.

(7) Mafalda P. Zemella - O abastecimento da Capitania de Minas Gerais no século XVIII, São Paulo, 1951 (Boletim da Cadeira de História da Civilização Brasileira, USP), p. 37.

(8) Roberto Simonsen, op. cit. p. 217.

(9) Alcântara Machado - Vida e Morte de Bandeirante, p. 19, apud. Cassiano Ricardo - Marcha para Oeste, 4ª ed., São Paulo, Ed. USP e J. Olympio, 1970, p. 152.

(10) Myrian Ellis - As Bandeiras na Expansão Geográfica do Brasil, p. 281 e sgs. in História da Civilização Brasileira, vol. I - A Época Colonial, sob a direção de Sérgio B. de Holanda, São Paulo, 1963.

(11) Cassiano Ricardo - Marcha para Oeste, p. 153. A situação depauperada da capitania de São Paulo é tratada ao longo do cap. V, com farta documentação.

(12) Idem, ibid. p.40.

(13) Simonsen - op. cit., p. 232.

(14) Mafalda Zemella - op. cit. p. 37.

(15) A ligação entre São Paulo, isto é, Porto Feliz e Cuiabá, era longa, demorada e penosa: seguia-se pelos rios Tietê, Paraná, Pardo, Coxim, Taquari, Paraguai e São Lourenço. Esse percurso demorava nada menos de cinco meses, tempo empregado na navegação de Lisboa à Índia. Nem todos chegavam: a maioria ficava pelo caminho, com suas barcas e suas despesas, quer vitimados pela febre, quer por naufrágios. Sendo assim difícil, perigosa e demorada a viagem, os bandeirantes tentaram um outro roteiro, em direção ao Norte via Bacia Amazônica, seguindo os rios Araguaia, Tapajós até o Madeira, para chegar ao porto de Belém. Para maiores esclarecimentos, veja-se Sérgio B. de Holanda - As Monções, in Hist. Geral da Civ. Bras., I - A Época Colonial - S. Paulo, 1963, e R. Simonsen - História Econômica do Brasil, p. 230.

(16) Capistrano de Abreu afirmou que essas regiões tiveram que se desligar de São Paulo para não sucumbirem. Op. cit. p. 265.

(17) Em troca de tão arriscada empresa, verdadeiramente heróica, os bandeirantes elevaram bem alto o nome de sua terra, caracterizando seu povo como um povo arrojado, empreendedor e progressista - o que o caracteriza até hoje. A tenaz sagacidade dos bandeirantes construiu um Brasil muito mais amplo do que as fronteiras de Tordesilhas, que foram por eles definitivamente estraçalhadas. Não construíram São Paulo, mas construíram o Brasil.

(18) Simonsen - Hist. Econ. Brasil, p. 232.

(19) "...o ouro do sertão arruinava São Paulo e reduzia-o à miséria, tanto que tiveram seus filhos de suportar a própria perda da autonomia, ficando inteiramente subordinados ao governo do Rio de Janeiro por um período de mais de quinze anos". Sérgio B. de Holanda - As Monções, in Hist. da Civilização Brasileira, I, A Época Colonial, Dif. Europ. do Livro, São Paulo, 1963, p. 310.

(20) Primeiro capitão-general da Capitania de São Paulo após sua restauração, desligando-se do Rio de Janeiro. Esteve à testa do governo de junho de 1765 a junho de 1775. Portugal temia perder a Capitania de São Paulo para a Espanha, por isso anulou a provisão de 1748 que unia a capitania de São Paulo ao Rio de Janeiro. Cf. Américo Brasiliense Antunes de Moura - Governo do Morgado de Mateus no Vice-Reinado do Conde da Cunha, separata da Revista do Arquivo Municipal nº III, São Paulo, 1938.

(21) Política econômica objetiva e realista do Marquês de Pombal - "déspota esclarecido". Este, desde o início do seu governo, voltou suas idéias e atividades para os domínios ultramarinos de Portugal, visando seu rápido progresso para possibilitar maior rendimento à Coroa.

Fonte: O Caminho do Mar - Subsídios para a História de Cubatão, editado pela Prefeitura Municipal de Cubatão em 1973 (1ª edição),

*

O PRIMEIRO RECENSEAMENTO

O mais antigo recenseamento que se conhece da população paulista é de 1765 e se intitula Listas Gerais da Ordenança das Vilas desta Capitania. Dentro da parte da Vila de Santos, há o recenseamento de Cubatão, então um bairro desta vila, que reproduzimos na íntegra - Novo Milênio.

SOUZA, Alberto. Os Andradas. S. Paulo, Tipografia Piratininga, 1922, 3º volume, páginas 216/220.

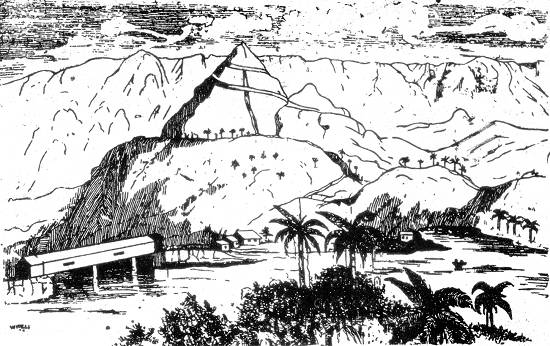

Detalhe da pintura de Calixto: Cubatão no século XIX. A pequena vila cortada pelo rio que deu nome à cidade e ligada por uma porte coberta feita em madeira, ainda tinha aspectos rurais do passado colonial e revelava os primeiro sinais de urbanização. A paisagem bucólica seria progressivamente substituída e afetada no século seguinte pela rápida industrialização.

"BAIRRO DO CUBATÃO GERAL ATÉ O RIO GRANDE

1 - Antonio Xavier de Lima, alferes de ordenança branco casado 48 anos - Vive de lavoura e aluguel de bestas. Maria Joaquina, sua mulher branca casada 40 anos. FILHOS: Antonio branco solteiro 17 anos. Francisca branca solteira 1 ano. Tem 5 escravos.

2 - Bento Francisco branco casado 60 anos - Vive de aluguel de bestas. Ana Francisca, sua mulher branca casada 40 anos. FILHOS: Joaquim branco solteiro 12 anos. Salvador branco solteiro 10 anos. Rosa branca solteira 8 anos

3 - Maria Francisca branca viúva 36 anos - Vive de sua venda. FILHOS:José branco solteiro 9 anos. Joaquim branco solteiro 2 anos.

4 - Raphael Joaquim branco casado 50 anos - Carpinteiro. Mathilde, sua mulher branca casada 40 anos.

FILHOS:Alexandrina branca solteira 20 anos. Mafalda branca solteira 11 anos. Tem 2 escravos

5 - Rosa Maria parda solteira 80 anos - Vive de sua venda.Tem 2 escravos.

6 - Francisco Manuel da Silva pardo casado 30 anos - Vive de seu negócio. Maria das Dores, sua mulher parda casada 20 anos.

7 - Antonio Francisco Pereira branco solteiro 20 anos. Agregada. Antonia branca solteira 10 anos.

8 - Antonio Espinola branco casado 30 anos - Vive de sua venda. Catarina, sua mulher branca casada 35 anos. FILHOS: Antonio branco solteiro 12 anos. Joaquim branco solteiro 8 anos.

9 - Gregório da Silva pardo casado 60 anos - Vive de sua venda. Maria, sua mulher parda casada 40 anos. FILHOS: Fernanda parda solteira 16 anos. Maria parda solteira 20 anos. Miguel pardo solteiro 10 anos. Delphim pardo solteiro 8 anos. José pardo solteiro 5 anos. Thereza parda solteira 4 anos.

10 - Manuel de Mello branco casado 50 anos - Vive de negócio de sua venda. Maria, sua mulher branca casada 40 anos. FILHOS: Manuel branco solteiro 18 anos. Domingos branco solteiro 12 anos. Marianna branca solteira 16 anos.Maria branca solteira 14 anos.

11 - Manuel Antonio branco casado 30 anos - Vive de negócio de sua venda. Domingas, sua mulher branca casada 28 anos. FILHOS: Manuel branco solteiro 12 anos. Antonio branco solteiro 6 anos. Maria branca solteira 4 anos. Rosa branca solteira 5 anos.

12 - Cypriano Pereira pardo casado 70 anos - Vive de sua venda. Felizarda, sua mulher parda casada 30 anos. FILHA: Florinda parda solteira 12 anos. 13 - João Ferreira negro casado 50 anos - Vive de lavoura. Maria, sua mulher negra casada 40 anos. FILHOS: Juliana negra solteira 16 anos. Florinda negra solteira 10 anos. 14 - Miguel Francisco do Couto branco casado 24 anos - Vive de seu negócio. Maria, sua mulher branca casada 20 anos.

15 - Joaquim Gomes alferes reformado branco casado 30 anos - Vive de seu negócio. Anna, sua mulher branca casada 20 anos.

16 - Fernando Gomes, alferes reformado branco casado 40 anos - Caixeiro do Contrato. Gertrudes, sua mulher branca casada 28 anos. FILHOS: Antonio branco solteiro 4 anos. Fernando branco solteiro 2 anos. Tem 1 escravo.

17 - José de Siqueira branco casado 50 anos - Carpinteiro. Rosa, sua mulher branca casada 35 anos.

18 - Joaquim Rodrigues d'Oliveira, capitão reformado, e Com. do Cubatão, branco casado 50 anos - Vive de seu soldo. D. Gertrudes, sua mulher branca casada 40 anos. FILHOS: Maria branca solteira 20 anos. Joaquim branco solteiro 12 anos, João branco solteiro 10 anos. Polyena branca solteira 8 anos. Antonio branco solteiro 3 anos. Tem 1 escrava.

19 - Maria Joaquina parda viúva 40 anos - Vive de sua venda.

20 - Manuel Espinola branco casado 60 anos - Vive de aluguel de pasto. Ana sua mulher branca casada 50 anos. FILHOS: Francisco branco solteiro 20 anos. José branco solteiro 16 anos. Tem 2 escravos.

21 - José Machado soldado pago branco casado 60 anos - Vive de seu soldo. Maria, sua mulher branca casada 50 anos FILHA: Anna branca solteira 20 anos.

22 - Joaquim pardo casado 60 anos - Vive de lavoura. Ignácia sua mulher parda casada 20 anos.

23 - Lusitano Gomes negro casado 60 anos - Vive de lavoura. Maria, sua mulher negra casada 50 anos."

NOTA EXPLICATIVA

Este recenseamento do Bairro do Cubatão Geral até o Rio Grande é valiosa fonte de informações sobre o Cubatão do século XVIII.

Contava o Cubatão com 23 casas, sendo que em cada uma morava uma família. O total de pessoas era de 94, dessas 94 apenas 13 eram escravos. A média dos moradores por casa era de 4,08. Apenas 6 famílias possuíam escravos, um ou dois, no máximo 5.

Do total, 81 eram livres e 13 escravos, ou seja 86% livres e 14% escravos.

Quanto à cor: havia 58 brancos ou seja 61,7%; 17 pardos ou 18,0% e 6 pretos ou seja 6,3%. A cor desses foi declarada, por serem livres. Havia, ainda, 13 escravos cuja cor não foi registrada. Se eram pretos, o total dessa cor sobe a 19 pessoas, ou seja 20,1% (cálculos aproximados). Não há menção de índios.

A maioria esmagadora da população compunha-se de famílias, casais com vários filhos, o que dá idéia de estabilidade social.

Quanto às atividades da população livre, fica evidente o seguinte: 9 viviam de sua venda, sendo que dessas pessoas, 3 eram mulheres e os 6 restantes, homens.

Uma pessoa declarou viver de seu negócio, sem especificar nada.

Quatro se dedicavam às atividades agrícolas. A produção agrícola era, provavelmente, destinada ao abastecimento dos viajantes do Caminho do Mar, sem esquecer a lavoura de subsistência.

Dois carpinteiros atendiam às necessidades do povoado e podemos supor que construíssem ou consertassem barcos para a travessia de 4 léguas entre Cubatão e Santos e vice-versa.

De alugar pastos vivia uma pessoa; do aluguel de bestas, duas.

Relativas ao Contrato ou cobrança da Passagem fluvial havia o Comandante do Cubatão, um caixeiro, um soldado e dois alferes reformados.

Havia um alferes da ordenança, mas as ordenanças formavam tropas de reserva, nada recebiam, o que obrigava o alferes de Cubatão a viver da lavoura, sendo também um dos que viviam do aluguel de bestas.

A maior parte destas atividades está relacionada à função de passagem e de mudança do meio de comunicação, de terrestre para fluvial ou vice-versa.

Por estas rápidas considerações, podemos concluir que a população de Cubatão, na 2ª metade do século XVIII, estava ligada ainda à condição de porto de pé-de-serra.

A vida era, de modo geral, modesta, familiar e socialmente estável.

***

Texto incluído na obra Antologia Cubatense, selecionada e organizada pela professora Wilma Therezinha Fernandes de Andrade e publicada em 1975 pela Prefeitura Municipal de Cubatão, nas páginas 172 a 176:

Tropeiros cargueiros na Calçada de Lorena, que ligava o litoral ao planalto paulista. 1826, pintura de Oscar Pereira da Silva a partir do desenho de Hércules Florence.

Cais do porto santista em fase de aterramento, e a ferrovia S. P. Railway,em quadro de Benedito Calixto, final do século XIX

DO POUSO DE TROPAS À ERA DA PETROQUÍMICA

Planície de Cubatão, vista do Arco do Lorena, no Caminho do Mar. Foto de capa do livro Cubatão Ontem e Hoje - Um Marco no Desenvolvimento, 1970, Hallison Publicidade Ltda., São Paulo/SP

(...)

Tudo parece indicar que o principal caminho a transpor a Serra do Mar foi a "trilha dos Tupiniquins", que ligava os Campos de Piratininga ao litoral. Sua utilização pelos europeus verificou-se desde o alvorecer do quinhentismo. Por ele, João Ramalho subiu ao planalto e fez o tráfico e escravos indígenas para Tumiaru na futura vila de São Vicente. Os indígenas desceram para o litoral por este caminho, quando aqui chegou Martim Afonso de Souza. E por este mesmo caminho Martim Afonso visitou os Campos de Piratininga.

E assim, pouco a pouco, iam aparecendo novos pontos, iam-se fazendo novos contatos; o primeiro donatário Martim Afonso de Souza, querendo atingir o planalto, chegou ao largo do Caneú, e daí a Cubatão - um dos portos -, dando-lhe o nome de Santa Cruz, cujo apelido antes era de Porto das Armadías.

As informações de Frei Gaspar a respeito da viagem de Martim Afonso de Souza deixam margem a algumas dúvidas. Através de seus relatos, parece que o cubatão, onde teria chegado o donatário, estaria no Rio Perequê. Por outro lado, tudo indica que o porto de pé-de-serra, na trilha dos Tupiniquins, estaria junto ao Rio Mogi e era chamado Piaçagüera.

Segundo Batista Pereira, Martim Afonso viajara até Perequê por água, atingindo o Mogi, em Piaçagüera, por terra.

Elemento de fixação - Os fatos relativos ao percurso de Martim Afonso de Souza até a escarpa da Serra do Mar contribuem para fixar, desde já, alguns dos mais significativos aspectos das ligações com o planalto.

Em primeiro lugar, na Baixada, grande parte do percurso era feito por água. O caminho não deveria ser apenas um, dado que os pontos de partida eram pelo menos dois. Do largo de Caneú, verdadeiro centro de convergência de cursos d'água, e que era realmente um elemento bastante sugestivo ao longo dos caminhos que eram seguidos na época, navegava-se pelo Rio Cubatão acima, por intermédio do qual chegava-se a um porto fluvial na linha de contato entre a baixada e a escarpa da Serra. Seria o porto de Piaçagüera de Cima, cuja posição exata não é bem certa, devido às grandes modificações produzidas pelo crescimento dos mangues e pela terra trazida da serra, pela ação das enxurradas.

O porto de Piaçagüera - nome composto do substantivo piaçaba, que significa porto, e do adjetivo quera, cousa velha - permite considerar a importância dos denominados cubatões. O nome cubatão não aparece somente na Baixada Santista, mas também em várias partes do País. Relaciona-se com baixadas litorâneas, como as que se verifica no Paraná e em Santa Catarina. Seu significado está intimamente relacionado com o problema da circulação para o interior em face da presença, vizinha ao litoral, de uma escarpa, responsável pela mudança brusca, inevitável, de tipo de transporte utilizado. Na Baixada, os cursos d'água são todos navegáveis, mas quando se atinge as vizinhanças do pé-de-serra é-se obrigado a iniciar um trajeto por terra. Daí os portos fluviais que se dispõem no alinhamento do referido pé-de-serra: o cubatão de Santos, de Paranaguá, de São Francisco. São todos verdadeiros pé-de-serra.

O mais longo - O percurso da velha trilha dos Tupiniquins parece ter sido o mais longo entre todos os caminhos que se sucederam na tarefa de ligar Santos ao planalto. Por outro lado, foi o primeiro caminho utilizado nos tempos da colonização e o mais importante para a penetração do interior.

Segundo o relatório da viagem de Schmidel, a distância entre João Ramalho (Santo André) e São Vicente seria de 20 milhas. Maack, para quem as milhas de Schmidel devem corresponder às léguas marítimas espanholas, calculou esta distância em 111 km. Esta seria uma distância grande demais. Mas, como antigamente eram necessários desvios extensos para vencer a Serra do Mar, pode-se conservá-la.

Não demorou muito para que fosse providenciada a abertura de novo caminho, que se chamou Caminho do Padre José, que durante séculos constituiu, praticamente, a única forma de subir ao planalto.

Da mesma forma que muitos fatos relativos aos primórdios da colonização, as origens dos demais caminhos que tentavam ligar Santos ao planalto foram difíceis de explicar. Sabe-se que foram muitos e com um só objetivo: ligar o litoral às demais partes da nova terra.

Sua importância - Mesmo com estas dificuldades, o litoral só teve participação positiva no processo de colonização. O europeu que participou deste processo aproveitou as possibilidades oferecidas pelas vias aquáticas. De resto, esta valorização se fez em grande parte como um instrumento das condições físicas regionais. De um lado, a presença de uma riquíssima rede de canais intrincada; de outro, a presença de charcos, brejos e manguezais e, também de vias naturais, permitindo que qualquer parte da baixada pudesse ser atingida por água. E por último, as dificuldades de encontrar caminhos por terra em terrenos menos encharcados, uma vez que a rede de canais obrigava a travessias freqüentes de cursos d'água.

Um dos primeiros percursos a se definir foi entre a barra de Santos e a de São Vicente. Enquanto as maiores embarcações ancoravam junto à foz do Rio de Santo Amaro ou do outro lado da Barra, no porto de São Vicente, cargas e pessoas transitavam por água até São Vicente, através de dois caminhos: ou navegava-se pela bacia de Santos, frente às praias, entrando-se pela barra de São Vicente, em canoas, fazendo um caminho muito perigoso, ou então, ainda, contornava-se toda a ilha de São Vicente, pelo estuário de Santos ou barra Grande, Largo do Caneú, Casqueiro e estuário de São Vicente.

Havia uma terceira possibilidade, a de percorrer parte do trajeto por terra. Nesse caso, verificava-se a travessia da barra Grande até um ponto fronteiro ao Rio de Santo Amaro e daí seguia-se pelas praias de Embaré e Itararé, até atingir São Vicente.

As relações entre as duas barras modificaram-se em função da definição do porto de Santos. Localizando-se este bem no interior do Estuário, justificou o abandono da foz do rio de Santo Amaro e, em conseqüência, a decadência ou abandono dos trajetos anteriormente citados.

Em compensação, verificou-se a valorização de um novo caminho, desta vez inteiramente por terra, entre os dois núcleos. Trata-se do caminho que foi aberto pelos antigos proprietários do Enguaguaçu, Pascoal Fernandes Genovês e Domingos Pires, e que provavelmente aproveitou-se dos lugares enxutos ao pé dos morros que se encontravam na parte central da ilha, e contornou as suas partes setentrionais e ocidentais até chegar a São Vicente.

O referido caminho deve ter sido um dos mais antigos, isto sem relacionar os que aproveitaram as praias.

Outros séculos - O século XVIII representou uma fase de profundas modificações nas estruturas tradicionais do planalto paulista, com influências marcantes nos quadros demográficos, econômicos, sociais e políticos.

O descobrimento de jazidas de ouro contribuiu desde fins do século XVII para fixar as atenções e os esforços dos que vinham para cá. O fato mais significativo foi o de quase isolamento do planalto em relação ao exterior, com importantes decorrências quanto à circulação.

O bandeirismo fora, sem dúvida, um fenômeno que valorizara a posição geográfica de São Paulo, especialmente como instrumento de penetração para o interior.

O caminho de Cubatão - Um documento de 1775 comprova a utilização do caminho do Cubatão por tropas. A situação do porto de Cubatão relaciona-se, no trecho da Serra, com uma modificação verificada no percurso, dado que ao invés do vale Perequê o caminho passou a aproveitar o vale do Rio das Pedras. Este passou a ser escalado pela vertente da margem esquerda do rio. É possível que durante algum tempo os dois percursos tenham sido utilizados indiferentemente, como também é possível que se tenham alterado, com a definição, no século XVIII, de novo trajeto.

Pouco a pouco, a Passagem de Cubatão torna-se, como se vê, uma importante fonte de renda para o governo, tendo chegado, para certos triênios, a 12:900$000 rs. As transformações que se verificaram no continente europeu, no decorrer do século XVIII, especialmente na segunda metade, marcada pelo processo de industrialização, que logo foi chamada de Revolução Industrial, repercutiram fortemente nas estruturas econômicas das demais partes do mundo e, dentro do nosso território, não deixaram de influir, principalmente no planalto paulista.

Comunicação - O novo significado adquirido pelo caminho do mar em conseqüência do desenvolvimento econômico do planalto fez com que, no último quarto do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, as atenções da administração se voltassem com maior freqüência às nossas terras. Principalmente porque se tratava de adequar ou aparelhar o caminho de modo a satisfazer as novas necessidades de circulação.

Na Baixada, os mais importantes eram, ainda, os caminhos pelos cursos d'água. Se a utilização das vias aquáticas havia sido interessante no passado, satisfazendo às necessidade de circulação, sempre modestas, já não poderia ser considerada satisfatória em face da circulação ter aumentado e mesmo porque o tipo de carga transportada era diferente.

A ligação entre o pé-da-serra e o porto de Cubatão foi resolvida, inclusive porque se tratava de um trecho relativamente pequeno. A solução foi a construção de um aterrado, da raiz da serra até a margem do rio. A importância deste aterro pode ser avaliada pelo fato de que muitos anos depois Aires de Casal (historiador) refere-se ao Cubatão como um "pequeno arraial", na margem setentrional do rio, que lhe dá o nome e o danifica com suas grandes cheias.

Na verdade, o projeto a que se refere Aires de Casal não era o primeiro, pois anteriormente haviam sido feitas outras tentativas no mesmo sentido. A primeira mais séria foi empreendida pelo governador Antônio Manoel de Mello Castro e Mendonça, que esteve à testa da capitania de 1797 a 1802.

Situação atual - O trajeto de Santos a Cubatão fora muito facilitado com os aterrados: encurtara a distância e a viagem tornara-se mais rápida.

O Cubatão (porto de pé-de-serra) continuou - antes e depois da construção do aterrado até Santos - como um dos mais significativos pontos em todo o percurso da estrada [entre] São Paulo e o mar.

Em seguida à construção do aterrado para Santos, modificou-se a sua função, praticamente limitada. Nas proximidades do porto já movimentado de Santos e da decadente São Vicente, lentamente definiu-se o núcleo embrionário de Cubatão. De pequeno arraial, localizado a quatro léguas ao poente de Santos, muito danificado pelas cheias do rio, Cubatão passa a povoado. Mas, seu crescimento não foi grande, como cidade.

A nova era - Cubatão: sua história se perde entre os séculos XV e XVI. Nome que se originou, provavelmente, do vocábulo K'abataom, que - traduzido do hebraico - significa precipício. Mas, tudo indica que o certo mesmo, através dos dicionários do vernáculo, Cubatão quer dizer "pequeno morro, porto de pé-de-serra".

Seu primeiro documento oficial, isto é, sua primeira referência, data do século XVI (10 de fevereiro de 1533). Após um ano do início da colonização da Capitania de São Vicente, feita por Martim Afonso de Souza, havia naquela região três sesmarias. Como eram muito extensas, Martim Afonso concedeu ao cidadão Ruy de Pinto, com a condição de aproveitar as terras. Quando Ruy de Pinto faleceu, as terras foram herdadas por seu pai, Francisco Pinto, que vendeu as terras em 1550.

Como eram muito grandes, uma das partes foi adquirida pelo mestre-de-campo Diogo Pinto do Rêgo, que por sua vez passou sua parte para os jesuítas, por permuta de alguma coisa.

Somente mais tarde, pela Lei de 19 de janeiro de 1759, que extinguiu a Companhia de Jesus, então detentora das terras, tais bens foram confiscados e incorporados à Coroa. Nesta data, então, foi feito o inventário da Fazenda de Cubatão e, através de portaria baixada pelo Morgado de Mateus, dom Luís de Souza Botelho, foi a Fazenda entregue à administração do tenente Antônio José de Carvalho.

Os cinco Manoéis dos Açores - Os títulos de sesmarias foram recebidos por alguns colonos, oriundos da Ilha dos Açores, que se estabeleceram na Fazenda. Condição esta feita através do aviso régio datado de 2 de julho de 1818, expedido pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino.

Esses colonos eram dotados de grandes qualidades e apegados à família e às terras, demonstraram bastante atividade no trabalho. Moravam numa casa que ficava perto do atual Cruzeiro Quinhentista, à esquerda de quem ia para o planalto, pela Estrada Geral (hoje chamada Av. das Indústrias), cujas terras eram medidas assim: "471 braças de frente (1.036 metros) até a raiz da serra".

Tais colonos eram chamados: Manoel Antônio, Manoel do Conde, Manoel Correia, Manoel Raposo e Manoel Espínola Bittencourt. A bravura destes cidadãos era demais realçada na época, e por coincidência bastante singular eram todos Manoéis, apelidados de "Cinco Manoéis".

Cubatão começa a despertar - Cubatão não podia ficar atrás daquele progresso que as regiões litorâneas vinham tendo. São Paulo, Piratininga e "serra cima", mais precisamente a região da Borda do Campo. Cubatão também caminhava. E começou sendo ponto de localização, tanto no período colonial como nos primeiros anos do Brasil-Império.

Fizeram-se presentes os armazéns para recolhimento de mercadorias, enquanto que as casas de pedras e tijolos, cobertas de telhas, foram edificadas ao lado, substituindo as casas de pau-a-pique ou de taipa.

Os viajantes provindos de "Terra Acima", com destino ao porto de Santos, até 1827, chegavam a pé ou cavalo até Cubatão. Como se vê, Cubatão era caminho para toda aquela gente que queria atingir o porto de Santos, rumando em botes ou canoas.

E não tardou muito - 12 de agosto de 1833 - para que a Regência, em nome do Imperador Dom Pedro II, sancionasse a Lei de número 24 que elevou o Porto Geral de Cubatão (abreviado Cubatão) à categoria de Município, desmembrando-se de São Paulo. Porém, esta autonomia foi interrompida pela sansão da Lei Provincial de número 167, de 1º de março de 1841, exarada pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, anexando Cubatão a Santos. Em agosto de 1922, pela Lei nº 1.871, foi criado o Distrito de Paz.

Emancipação - Como a localidade caminhava a passos largos, um jornal cubatense, Voz de Cubatão, em 28 de fevereiro de 1930, endossava a idéia de emancipar a localidade, aventada por alguns residentes que defendiam a medida.

Desta forma, foram reiniciadas as negociações para a conquista de sua emancipação política, tendo sido formada até uma comissão destinada a cuidar do assunto e composta pelos cubatenses Antônio Simões de Almeida, Armando Cunha, Celso Grandis do Amaral, Domingos Rodrigues Ferreira, João Olcese, José Rodrigues Lopes e Lindoro Couto.

Os trabalhos foram levados avante, cada dia que se passava: com o apoio de outros colaboradores da região, estes cidadãos lutavam para dar forma material à idéia de elevar Cubatão à categoria de município. Até que um plebiscito foi realizado no dia 17 de outubro daquele mesmo ano e apontou 1.017 votos pró desmembramento, contra 82 que votaram pela manutenção e 1 voto em branco.

Em decorrência do resultado do plebiscito, a 24 de dezembro de 1948 o governador do Estado promulgou a Lei de número 233 que fora apresentada na Assembléia Legislativa, pelo deputado Dr. Lincoln Feliciano. Esta Lei fixa o quadro territorial e administrativo do Estado, a vigorar no quinqüênio 1949-1953. De acordo com este diploma legal, Cubatão foi elevado à categoria de município no dia 1º de janeiro de 1949, continuando sob a administração do prefeito de Santos até a eleição e posse dos seus dirigentes.

Cubatão teve o seu primeiro prefeito - Armando Cunha - a 9 de abril de 1949, sendo composta nesta data também a Câmara Municipal de Cubatão, com 13 vereadores.

Cubatão Ontem e Hoje - Um Marco no Desenvolvimento. Hallison Publicidade Ltda. 1970

*

SERRANDO DE CIMA : O MUNICÍPIO DE PORTO GERAL

Resumo da história cubatense 2º Boletim Informativo do Município de Cubatão, da Prefeitura Municipal. Administração: Zadir Castelo Branco, em 1973:

Ao passar por Cubatão, em 1825, Hercules Florence (que depois seria conhecido como o pai da Fotografia) documentou com desenhos o que viu: casebres pobres e pouso de tropas.

Gravura da obra Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829

1 - A gente do Cubatão da Serra no caminho de Entrada para o planalto - O professor Lucas Junot, no seu ensaio Morpion, descreve a região do paleoarquipélago santista, formado por pântanos e mangues, e refere-se a Cubatão como local intermediário entre o planalto e a Ilha de Guaió. Situado no continente, em terra firme, o Cubatão da Serra é, sem dúvida, uma região geográfica bem peculiar.

Ademais, o atlas Roteiro de todos os sinaes e derrotas que há na Costa do Brasil, existente na Biblioteca do Palácio da Ajuda em Lisboa, assinala junto à Serra de Paranapiacaba o "Caminho de entrada para o sertão".

Nesse sentido é que também Cassiano Ricardo, em Marcha para o Oeste, fala dos grupos de serra acima (e o Cubatão é dos primeiros) como grupos humanos que estavam dentro de sua casa; favorecidos extraordinariamente pela muralha imensa com que a natureza havia separado terra e oceanidade, entrincheirando aquela gente na Serra do Mar.

"Serra acima, serra abaixo" ia e vinha também o famoso caminho, o tal que o bom Frei Gaspar achou o pior do mundo, mas que acabou tomando partido de quem estava de cima.

É que aquele sendeiro a quem Taunay chamava de "o mais ilustre dos velhos caminhos do Brasil" tornara-se mais segregador do que acolhedor, na fase do observador de Paulística. Essa função e papel do caminho de Cubatão já haviam sido considerados numa carta de el-Rei de Castela ao governador interino do Rio da Prata sobre as bandeiras que haviam invadido o Paraguai. Referia-se el-Rei ao "inacessível" da viagem e ao caminho "por onde não podia passar senão uma pessoa" e que era essa a razão de não se sujeitarem mui facilmente os seus moradores a prestar obediência aos governadores, "conociendo las ventajas de su situacion". As vantagens do encastelamento que se iniciava no sopé e ia, pela encosta da serra, até aos descalvados.

Coisa também digna de nota, nesta questão do caminho e da gente do Cubatão da Serra, passou a ser a grita dos padres, mas só dos padres que subiam por ele... Talvez porque em geral os padres, impregnados de uma formação mais universalista, não compreendessem um caminho tão localista e obstinado em lhes trancar o acesso ao altiplano! Parece que o diabo do caminho vivia agarrando padre pela batina. E não era só Frei Gaspar que o increpava com tanto horror. Fernão Cardim também não se continha diante da "terrível picada". Dois jesuítas espanhóis que acompanharam os índios trazidos por Antônio Raposo Tavares passaram a referir-se à subida da serra como "uma cuesta azedísima que por ella no pueden subir cabras montesas sin peligro".

A serra abrupta teve, quer parecer, sem dúvida, influência decisiva sobre o grupo de Piratininga.

Quem subisse a cordilheira de Paranapiacaba, veria logo que ela era uma nova motivação, além de ser um divisor de águas. Beyer contempla em 1813, do alto da serra, a "mais deslumbrante vista que talvez haja no mundo". Vejam só como os de foram contemplam o miramar de Paranapiacaba!

Mas quem alcançasse o Planalto adquiriria logo, em seguida, duas vantagens seriíssimas: pois ficaria entrincheirado no Cubatão da Serra e ficaria, principalmente, olhando de cima. Ou melhor, "serrando de cima..."

Uma outra transformação, e esta mais importante ainda, se verificaria: quem subisse ao Planalto, que deixasse os preconceitos de fidalguia, de cor e de origem em baixo, isto é, na Planície do Cubatão. Sim, porque Cubatão, sendo uma região intermediária, também é Baixada. Depois disso, que subisse. Mas que o fizesse de acordo com quem já estava na posse do altiplano. Em desacordo é que, por certo, não subiria. Em absoluto! Porque as pontas desse caminho possuíam as pontas de um segundo dilema. Era também uma questão de hierarquia geográfica, contra a qual as hierarquias sociais seriam inicialmente frágeis e sem sentido.

Por isso, a passagem pelo Cubatão da Serra só poderia atrair algum degredado indômito ou então gente abnegada e renitente como o jesuíta. Somente gente assim subiu ao altiplano.

A escalada do paredão da Serra de Paranapiacaba, em 1532 ou antes, foi, nesse sentido, como que a passagem pelo cadinho que forjou a têmpera do homem bandeirante, do paulista desbravador.

2 - Os portos de Piaçagüera, Perequê e Cubatão - O Cubatão da Serra, situado na chamada região do "Campo de São Vicente", conservou-se até o primeiro quartel do século XIX como uma localidade vinculada ao piemonte da Serra de Paranapiacaba.

Suas principais denominações foram Porto (ou Peaçá) de Cima, daí Peaça-guera Velha; Porto do Perequê ou Peaçaba de Baixo; e por último, Porto Geral do Cubatão.

Tanto "Peaçá", como "Perequê" e mesmo "Cubatão": todas as denominações significam, etimologicamente, "porto ou baía abrigada". Elas foram de fato as três primeiras localizações do povoado, não passando sempre de outras tantas variações de portos ao longo do rio da Lapa ou Cubatão.

A toponímia local também, como se vê, não se afasta da de toda a região, que é acentuadamente tupi-guarani.

Somente após a construção do aterrado é que boa parte da atual área urbana do município ficou configurada na planície do Cubatão, integrando-se plenamente também na problemática da Baixada.

3 - Do porto fluvial ao terminal marítimo - Afonso Schmidt, por um equívoco que não foi seu, mas de Frei Gaspar, e versões pouco corretas que circularam até o começo deste século (N.E.: século XX), chegou a confundi-lo com o Porto Seguro, fazendo desembarcar aqui João Ramalho não em 1517 mas em 1490, antes portanto de Cabral e mesmo de Colombo, que chegaram ao Brasil e à América em 1500 e 1492, respectivamente. Mas tudo por causa da errônea leitura do testamento do antigo povoado destas plagas.

No entanto, o secular arraial no sopé da Serra e à margem do maior rio da Baixada foi sempre um porto fluvial colocado em terra firme do continente sul-americano, mesmo antes de João Ramalho.

Nesse mesmo porto, mais tarde, o próprio Martim Afonso de Sousa esteve em 1532. "Martim Afonso de Sousa desembarcou no porto de Piaçagüera, onde João Ramalho e o chefe índio Tibiriçá lhe indicaram o caminho de Piratininga. O fidalgo e conselheiro da coroa dava assim início à tarefa que lhe fora confiada pelo Rei D. João III, de firmar definitivamente o domínio português em terras do Brasil" (História do Brasil - 2º fascículo - Bloch Editores - 1972).

Em 1533 deparamos Martim Afonso de Sousa enviando ao sertão um grupo de homens de armas, devidamente acompanhado por índios amigos. Estavam sob comando de Pero de Góis e Rui Pinto, incumbidos de pesquisar pelo paradeiro da precedente expedição, demorada além do prazo previsto.

E é nestas cartas de doação das sesmarias de Pero Góis e Rui Pinto que encontramos Martim Afonso batizando o Porto das Barcas ou Almadias como Porto de Santa Cruz, coincidentemente o próprio nome primitivo da Terra. Este porto no continente era a sua menina dos olhos, pois por ele esperava desembarcasse todo o ouro com que sonhara... A respeito deste porto cita J.F. de Almeida Prado palavras da Carta de Dada referentes às canoas que, com destino a Piratininga, transportavam os viajantes "da ilha para o continente, no início da picada serra-acima, compreendida na doação até chegar aos descalvados do planalto".

Fechado o antigo porto de Piaçagüera em 1560 por Mem de Sá, devido aos crescentes riscos da passagem pelo Sendeiro do Ramalho e conseqüente transferência da sede da vila para Piratininga, passou a ter uma especial importância o outro porto no pé da serra, o do Perequê, junto ao caminho do Padre José. E foi este o que serviu o núcleo serrano por maior período de tempo.

A este ancoradouro de barcas sucede o Porto Geral do Cubatão, sempre e ainda na margem esquerda do rio do mesmo nome.

Extensíssima passa a ser então a sua movimentação, e as atividades referentes à cobrança de direitos da antiga e sempre importante Alfândega chamam sobre o povoado as atenções das autoridades da Regência, que logo lhe concederam a autonomia em 1833, desmembrando-a do Município de São Paulo sob a denominação de Município do Porto Geral do Cubatão, mais tarde abreviado para simplesmente Cubatão, isto é, para Porto, apenas.

Não era esse ainda, porém, o momento destinado para a consolidação da sua emancipação.

Cubatão passou mais de um século incorporado à jurisdição santista, sendo nesse hiato de tempo conhecido como o "Cubatão de Santos" (1841-1949).

Alcançada a definitiva autonomia, e iniciada algum tempo depois a sua fase de industrialização, Cubatão, o Porto, encontrou não mais no rio e na alfândega, mas no mar, a sua grande e insistente inspiração.

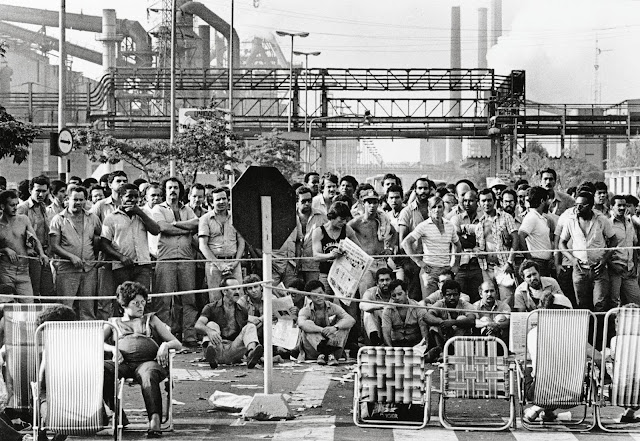

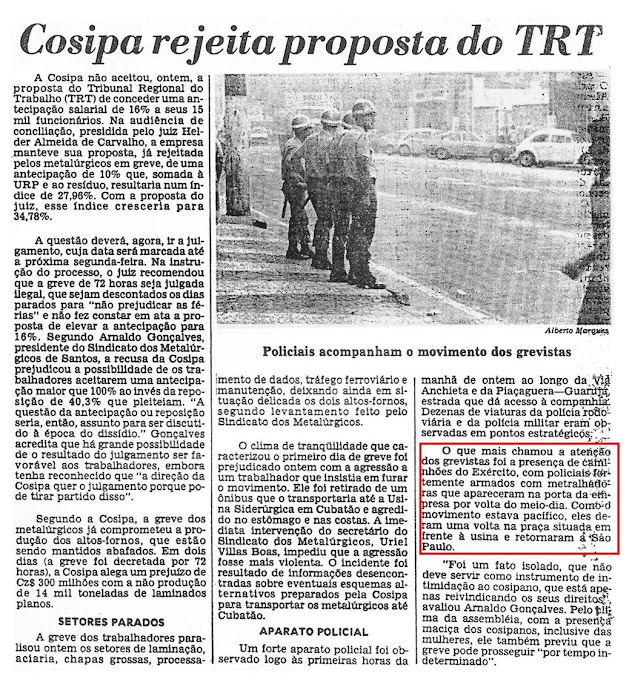

É fato notório que todo o surto industrial do município teve como fator primordial sua proximidade geográfica com o mar e a previsão da iminente tomada de seu território pelos canais marítimos que mais tarde seriam os terminais da Cosipa e Ultrafértil. E são bastante conhecidas também as transformações sofridas por portos vizinhos e distantes com vistas a uma adequação às exigências cada vez maiores que Cubatão tinha de estar, o mais possível, próximo do mar. Tudo por causa do acesso das matérias primas. Tudo por causa de sua Indústria.

Agora sim, situado na área de maior concentração industrial do País, bem poderia Martim Afonso de Sousa chamá-lo com o nome de Santa Cruz, ao Porto Marítimo que chegou à idade adulta e cuja importância deixou de ser intermediária, isto é, de um porto de pé de serra entre o planalto e a ilha de Guaió, para ter um valor próprio e significativo por si mesmo: O Porto da Indústria Básica da Nação!

4 - Datas de importância histórica do Município - O primeiro documento com referência oficial a Cubatão data de 10 de fevereiro de 1533, quando Martim Afonso de Sousa concedeu a Ruy de Pinho uma das três sesmarias da Capitania de São Vicente. Após seu falecimento, as terras foram herdadas por seu pai Francisco de Pinto, que as vendeu em 1550.

Uma das partes foi adquirida por Diogo Pinto do Rego e este por permuta passou sua parte aos Jesuítas.

Pela lei de 19 de janeiro de 1759, que extinguiu a Companhia de Jesus, tais bens foram confiscados e incorporados à Coroa.

Por aviso régio, datado de 2 de junho de 1818, expedido pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, os títulos das sesmarias foram recebidos por colonos oriundos da Ilha dos Açores que se estabeleceram na Fazenda. Eram os "Cinco Manoéis dos Açores".

D. Pedro II, a 12 de agosto de 1833, sancionou a Lei nº 24 que elevou o Porto Geral de Cubatão à categoria de Município, desmembrando-o de São Paulo.

Em 1º de março de 1841 esta autonomia foi interrompida pela Lei Provincial nº 167, quando foi anexado a Santos.

O jornal cubatense Voz de Cubatão, a 28 de fevereiro de 1930, propagava pela primeira vez a idéia da sua emancipação política.

Foi realizado no dia 17 de outubro de 1930 um plebiscito, apresentando na apuração o seguinte resultado: 1.017 votos pró desmembramento, contra 82 votos pela manutenção e 1 voto em branco.

Em 1948 foi organizada uma comissão de trabalho para lutar pela elevação de Cubatão à categoria de Município.

Em decorrência do resultado do plebiscito, a lei nº 233, apresentada na Assembléia Legislativa pelo deputado Lincoln Feliciano, foi sancionada pelo governador do Estado de Sâo Paulo, no dia 24 de dezembro de 1948, fixando o quadro territorial e administrativo do Estado, a vigorar no qüinqüênio 1949-1953.

Cubatão foi elevado à categoria de Município a 1º de janeiro de 1949, ficando sob a administração do prefeito de Santos até o dia 9 de abril do mesmo ano, quando assumiu o poder seu primeiro prefeito, o Sr. Armando Cunha, sendo composta nesta data a Câmara Municipal de Cubatão, com 13 vereadores.

O Município é considerado como Área de Interesse para a Segurança Nacional, pela Lei nº 5.449 de 4 de junho de 1968.

A 29 de dezembro de 1971 foi criada a Comarca de Cubatão pela Resolução nº 1 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A BARREIRA DE CUBATÃO

LEI N. 12, DE 18 DE SETEMBRO DE 1848.

Domiciano Leite Ribeiro, Presidente etc.

Art. 19. - Continuão em vigor os arts. 13 e 14 da lei n. 28 de 16 de março de 1847 e o art. 9. ° da lei n. 35 de 16 de março de 1846.

Disposições permanentes.

Art. 20. - A taxa, que em virtude das leis existentes se arrecada na Barreira do Cubatão por animal vacum, muar, cavallar puxando carro, de qualquer denominação, fica d'ora em diante reduzida a metade.

Art. 21. - Nenhum administrador de barreira, ou registo, ou collector, poderá ter por escrivão pessoa com quem se ache ligado em parentesco até terceiro grão consanguineo, ou affim.

Art. 22. - As guias, que se passarem nos registos serão estrahidas de livros de talões, fornecidos pela thesouraria, e rubricados pelo Inspector, ou por qualquer empregado da mesma thesouraria por elle auctorisado. No talão ficarão notados o valor do imposto pago, qualidade dos generos, quem os remette e para quem consignados,

Art. 23. - Em todas as barreiras se fará lançamento do que passar, e for sujeito a pagamento de taxas, embora ja tenhão estas sido pagas em outra barreira : e neste caso o adminislrador pora o seu - visto - na guia, e fará mensão della nos seus lançamentos.

Serão suspensos os collectores, e administradores,que dentro do praso de 60 dias depois de expirar o mez, não fizerem chegar á thesouraria o balancete mensal, que ella exige.

Art. 24. - O governo estabelecerá um registo verificador na estrada desta cidade ao alto da serra de Santos, em logar, onde possão ser acautellados todos os extravios, nomeando os empregados necessarios, e marcando-lhes uma porcentagem rasoavel. Neste registo se lançará em um livro para isso destinado, o numero de animaes, que por elle passarem carregados, o nome do conductor, e a qualidade dos generos pelas guias, e em falta destas pelas declarações dos conductores. Na volta deverá o conductor apresentar

no registo uma guia com recibo passado na Barreira do Cubatão de haver pago a taxa de todos os animaes que então passarem carregados e em falta de guia será obrigado á pagar a taxa no mesmo registo. O administrador enviará de 3 em 3 dias á thesouraria um mappa das passagens, e o da Barreira do Cubatão enviará á alfandega de Santos tambem de 3 em 3 dias, um mappa igual com declaração dos generos, e nomes dos conductores. O governo poderá estabelecer registos iguaes em outras estradas de barreiras, e de registos importantes ; se os julgar necessarios.

Art. 25. - Ficam revogadas as leis e disposições em contrario.

ZANZALÁ-ESTRADA DO SAL.

O mais antigo e misterioso caminho vicentino entre o litoral e o planalto. A magia do lugar - trecho de 15 quilômetros na Serra do Mar- inspirou a famosa ficção de Afonso Schimidt, publicada nas páginas do Estadão em 1928, e que se passa em 2029. Hoje o caminho é fartamente explorado por caminheiros e ciclistas que não se cansam de documentar esse paraíso e que temos somente uma pálida ideia ao subir e descer o complexo Anchieta-Imigrantes.

São Vicente na Memória

Caminho do Sal é uma rota ecoturística que conecta São Bernardo, Santo André e Mogi das Cruzes. São cerca de 50km de muita aventura e belas paisagens em meio à Mata Atlântica. O percurso, composto principalmente por estradas de terra e cascalho, é indicado para a prática de Mountain Bike (MTB), cicloturismo, caminhadas de longa distância, corrida rústica ou de montanha e cavalgada. Há trechos com diversos graus de dificuldade que atendem do esportista mais experiente ao iniciante.

A rota é dividida em três partes: Trecho do Zanzalá (15km), Trecho dos Carvoeiros (10km) e Trecho do Bento Ponteiro (25km). Estes trechos resgatam a história dos primeiros caminhos do Planalto Paulista originados no período da colonização pela coroa portuguesa, ainda no século XVII. Por ali, tropeiros transportavam sal para abastecimento da região. A rota também foi utilizada para o transporte clandestino de pedras preciosas, o que motivou seu bloqueio, na época, pelo rei.

No caminho, você estará em meio à Mata Atlântica, poderá tomar banho de rio em águas límpidas, encontrará mirantes, avistará diversos monumentos históricos, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí e o primeiro oleoduto do Brasil. São muitas atrações e percorrer o caminho possibilita, aos visitantes, o entendimento da dinâmica dos deslocamentos durante a exploração colonial do país.

É possível acessar a rota por qualquer um dos 3 municípios. Ela é autoguiada, aberta todos os dias da semana, e não é necessária inscrição.

Portal da SMA- São Bernardo do Campo.

*

PRIMEIROS CAMINHOS

FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS

DIGITALIZAÇÃO: NOVO MILÊNIO

O primeiro caminho que houve entre a região de Santos e o Planalto (região de São Paulo), antes mesmo de existirem as três vilas (Santos, Santo André e São Paulo), foi, como se sabe, a trilha dos goianases, chamada nos mais antigos documentos Caminho de Paranapiacaba - percorrida, aliás, por Martim Afonso de Souza em sua primeira escalada de 1532, em companhia do patriarca João Ramalho, até os campos de Piratininga.

Ficava esse caminho histórico onde hoje está a chamada Estrada Velha da Inglesa, com pequena diferenciação, sobre o vale de Ururaí, e vinha sair no porto velho de Piaçagüera (Peaçágoara), ou Piassaguera de Cima, próximo de onde construíram a Estação da Estrada de Ferro da mesma localidade. Por sua vez, aquele riozinho, que servia a esse porto, apareceria naqueles documentos com nome significativo de Esteiro do Ramalho, como a dizer que era o seu caminho de água, em continuação ou em articulação com o seu caminho de terra [1].

Posteriormente, em 1553, foi aberto outro caminho, também pelos índios, segundo a tradição, ao que diziam os cronistas, sob a direção do padre José de Anchieta ou com a sua aprovação e adoção subseqüente. Este novo caminho do mar foi, em 1560, mandado preferir ao outro, pelo Governador Geral Mem de Sá, em sua visita daquele ano, por achar-se o primeiro muito infestado do gentio contrário [2], e foi conhecido durante muitos anos pela denominação popular de Caminho do Padre José, que deslocava inteiramente o percurso para o planalto, passando para alguns quilômetros abaixo, de Piaçagüera para Cubatão (porto de Santa Cruz ou das Almadias) [3], a penetração que se fazia alguns quilômetros acima do novo porto fluvial - muito superior a este e muito mais racional, seja dito de passagem.

Verificando até que ponto ia a verdade do que afirmaram os cronistas e autorizava a tradição, sobre o novo caminho ou trajeto, encontramos um documento que parece contrariar e desfazer a quase lenda do padre José transformado em panacéia para todos os casos e para todos os males [4].

É o seguinte [5]:

Vindo o ouvidor-geral de Sam Vicente me dise que na dita Capitania avia hum caminho de cinquo ou seis legoas, ho qual era laa mao e aspero por causa dos lameiros e grandes ladeiras que se nam podia caminhar por ele, o que era grande perda da dita capitania pela necesidade que ha do campo e das fazendas dos moradores que nele tem pera onde he o dito caminho polos muitos mantimentos que ha do campo de que se sustenta a dita capitania, o qual caminho se nam podia fazer sem muito dinheiro E QUE HUM JOAM PEREZ O GAGO DALCUNHA MORADOR DA DITA CAPITANIA sendo acusado pela justiça perante o dito ouvidor-geral por se dizer que matara hum seu escravo do gentio desta terra com açoutes, cometeu o dito ouvidor que queria fazer o dito caminho à sua custa e por logar por onde se bem pudesse caminhar e a contentamento dos moradores, contanto que se nam procedesse contra ele polo dito caso, pareceo bem ao dito ouvidor por razam da obra ser tam necesaria e tam custosa dise-me que o escrevesse a Vosa Alteza o que Vosa Alteza deve de aver por bem polo grande proveito que à terra diso vem e pelo muito que custa...

Por este trecho da carta de D. Duarte da Costa (3 de abril de 1555, não esqueçamos), vê-se que o ouvidor-geral de São Vicente (deve se tratar do Capitão-mor Brás Cubas), que governou, pela segunda vez, de 1552 a 1556, aceitou o oferecimento de João Perez ou Pires ("o Gago"), adiantando-se ao referendum do Rei, tido ele como certo, pela expressão ou importância econômico-financeira do fato.

Tropeiro paulista atravessando um rio, 1827: desenho de Charles Landseer. Imagem: Iconografia Paulistana do Séc. XIX, 1998, Metalivros/BMeF, SP/SP