ESPECIAL JUBLILEU DE OURO DAS FORMANDAS

DE 1966 DO MARTIM AFONSO

(NO FINAL DA PÁGINA)

*

*

***

36. Domingão

Na época em que eram adolescentes, meu irmão Gilberto e outros rapazes, todos amigos, caçavam siris. Aproveitavam os domingos ensolarados para o lazer, na Ponte dos Barreiros. Eram momentos de grande alegria e descontração. Famílias inteiras iam lá, para pescar e se divertir.

A Ponte dos Barreiros foi construída para ligar o continente à ilha de São Vicente. Por ela passavam os trens que iam até Santos, transportando passageiros e diversas riquezas, como: frutas, madeiras, minérios, animais, etc. Quem viveu naquela época, por certo tem a lembrança dos bois soltos pelas ruas de São Vicente. Desnorteados, corriam em desabalada carreira, assustando os transeuntes. Sim. Vinham de trem. Em São Vicente, fugiam do mangueirão, por obra de alguns homens e moleques. O matadouro ficava em Santos, na antiga linha 1; hoje, Avenida Nossa Senhora de Fátima.

A velha estrada de ferro foi inaugurada em 25 de abril de 1912, pela Southern San Paulo Railway. Na década de 1960, pertencia à Estrada de Ferro Sorocabana. A ponte sempre foi um marco imponente. Sob ela corre o mar que circunda nossa ilha. Ali perto, ficava uma prainha e, até, um portinho, onde batelões despejavam a areia que era utilizada pela antiga fábrica de vidros, Vidrobrás. O filme São Paulo Sociedade Anônima, com os atores Walmor Chagas , Eva Wilma e Ana Esmeralda, dentre outros, ilustra bem o local, tendo a ponte ao fundo e, em outro ângulo, as chaminés da fábrica de vidros. Penso que havia duas. Os caçadores de siris ficavam sob a ponte, na margem do canal dos Barreiros. Utilizavam puçás, que alguns sabiam tecer. Havia, também, pescadores. Posicionavam-se sobre os pilares que a sustentam. Usavam uma linha de nylon enrolada em uma garrafa.

Outras pessoas pescavam em canoas, distantes da margem. Havia, até, umas casinhas à beira d'água, no lado insular, onde barcos eram alugados. Ficavam perto da prainha. Eram rústicas marinas. O produto da pesca era, basicamente, de bagres e baiacus. Esses últimos são interessantes. Quando tocados, incham, incham, até virarem um balão. Por causa dessa característica, são chamados de peixe-balão. Eram logo descartados, por serem venenosíssimos. Eles até podem ser comidos. São apreciadas iguarias no Japão e na China, mas os cozinheiros demoram alguns anos para aprender a manuseá-los.

Além da caçada de siris, a região também fornecia caranguejos, mas esses viviam em ocas, no manguezal, e davam muito mais trabalho. Eram encontrados do outro lado, no continente. Eram comerciados. Homens passavam pelas ruas, oferecendo os animais vivos. Até há pouco, era possível encontrar vendedores de caranguejos nas feiras livres.

Andando mais alguns quilômetros, chegava-se à estação Dr. Alarico, a primeira parada após a ponte. Havia umas cinco ou seis casas de tijolos, onde moravam as famílias dos funcionários que trabalhavam na ferrovia. Nada mais havia. Imperava a vegetação da Mata Atlântica. Por ali, concentravam-se os catadores de coquinho. Dependendo da maturação, podiam ser encontrados coquinhos d'água, de mingau e de carne; esses últimos, duros, duros. Os cachos de coquinhos eram vendidos para muitas pessoas. Garantiam um ganho extra, em tempos de vacas magras. Andamos demais! Retornemos à caça dos siris. Com sacos de aniagem cheios, os aventureiros voltavam cansados, em meio a piadas e algazarras. Havia sempre um cozinheiro-mor, encarregado de preparar a sirizada, com aquele molho maravilhoso que servi para empapar o pão, enquanto a iguaria não estava pronta. No caso, o cozinheiro era o meu noivo João.

A casa virava uma festa, quando os rapazes chegavam, após um rápido banho. Nós ajudantes de cozinha, preparávamos a mesa. Geralmente, como eram várias pessoas, cada qual fazia seu prato e comia na área dos fundos. Tomavam cerveja de garrafa, Brahma ou Antárctica. Ainda não havia as latinhas.

Nossas noites de domingo terminavam leves, com a confraternização consolidando amizades. Muitos já se foram, mas a lembrança dos dias felizes permanece, para quem viveu aqueles momentos.

Em tempo: atualmente, existe a lei do defeso, que garante a procriação dos crustáceos; dentre eles, os caranguejos, os siris e os guaiamuns. Está correto. Os seres viventes devem ser protegidos. Sua extinção seria uma grande perda para todos nós.

07/12/2024- Participação do Gilberto.

35. As polacas

34. O dique

33. Ocorrências vicentinas, pelas bandas do Carrefour

Final de ano. Tempo em que a curiosidade nos faz pensar no ano vindouro. Será bom? Será ruim? Haverá muitas mudanças? Tempo de se consultar os deuses, à espera das respostas do oráculo. Na tevê, isso era muito explorado. Não sei se continua a ser. Foi assim que, certo dia, vários adivinhos compareceram a um programa vespertino. Em volta de uma mesa redonda, pessoas de diferentes credos se reuniram. Uns jogavam búzios, outros liam cartas. Uma vidente, famosa por suas predições, levou sua bola de cristal. Sempre os mesmos vaticínios: um famoso cantor vai morrer ; um outro famoso vai se separar; haverá enchentes apocalíticas em algum lugar; um terremoto destruirá um tal país... Na verdade, eram profecias que se concretizariam ou não. Alguns acreditavam, outros levavam aquilo a tipo de entretenimento. Eu nem anotava nada. Passados alguns meses, ninguém mais se lembraria. Ano Novo, vida nova, embora nada mudasse. Realmente, não me recordo dos búzios, nem das cartas, mas algo me tocou profundamente. A pitonisa, lá em São Paulo, falou sobre São Vicente. Opa! Isso me interessa! Alisando sua bola de cristal, já embaçada por tanto manuseio, antecipou um desastre: a destruição do Carrefour, recentemente inaugurado.--- Pois é...um grande supermercado, inaugurado em São Vicente, construído ao sopé de um morro, será soterrado. Ocorrerá uma grande tragédia.

Aquilo me impactou. ---Será......Será???Aprendi que carrefour quer dizer " cruzamento de ruas", em francês. Por isso, é sempre construído num cruzamento , ou seja, numa encruzilhada. Recordo- me de encruzilhadas do meu tempo de criança. Daí, sofrer um soterramento não seria impossível. Cito, aqui, uma frase atribuída a Cervantes:"No creo en brujas pero que las hay las hay." Não acreditei de todo, mas uma pulga me ficou ao pé da orelha. Sou do tempo em que São Vicente primava por pulgas e pernilongos, os famosos anofelinos. Décadas se passaram. Hoje, as pulgas e os anopheles deram lugar ao Aedes aegypti. Felizmente, a bola de cristal estava inoperante. A vidente se enganou. Viva o Carrefour!

Vai daí, vários anos se passaram e, conversa vai, conversa vem, um fato ocorreu por aquelas bandas. Agora era o teleférico. Recém- inaugurado, convidava os afoitos a um passeio panorâmico. Eu conhecia uma estudante de Jornalismo que estava elaborando um TCC sobre os pontos turísticos de São Vicente. Voluntariei- me para tirar fotos do alto, viajando no teleférico. A Neuza, minha fiel escudeira, aceitou meu convite. Que beleza! Fomos e viemos em admirada contemplação. Gastei um filme de máquina, no afã de registrar tudo.

Aí, em 2019, eu e a Neuza resolvemos visitar uma feira no Mendes Convention. Era domingo. Tempo bom, aprazível. Ela desceria na estação do VLT- Ana Costa, esperando por mim. Eu sairia num certo horário, dirigindo- me para lá." Tudo muito bom, tudo muito bem...."

O trem levava poucos passageiros, espalhados pelos vagões. Chamo " trem", mas é " veículo leve sobre trilhos". Cada qual, ali, tinha um objetivo. Ensimesmados, íamos em linha reta para a concretização do nosso objetivo, mas no meio do caminho havia uma curva. Pois lá, ao lado do morro, o trem parou abruptamente. Nossa! Foi um susto! Se alguém estivesse de pé, certamente, iria ao chão. Passados alguns segundos, o espanto:---O que aconteceu? ---Eu estava no primeiro vagão. Rapidamente, as pessoas que estavam nos outros correram para o primeiro. Daí, a estupefação deu lugar à liberação das ideias. Parecia uma Torre de Babel, cada um falando em línguas diferentes.

---Um acidente! Que horror! Pelo jeito, pegou em cheio!

---Meu Deus! Não! Eu não quero nem saber! Tenho pressão alta. Vai me fazer muito mal!

---E eu! Sou cardíaca! Bem que algo me dizia para não sair hoje. Que azar!

--- Ainda por cima, é uma condutora. A moça deve estar passando mal.

--- Mulher? Afastamento, na certa! Vai ficar traumatizada!

--- Ah, meu senhor! Fora o psicólogo e o remédio psiquiátrico. Terá que fazer um longo tratamento.

A essa altura, vários se amontoavam nas portas. Eu, só pensando no desencontro, também pensava na porta.

---Ah! Se essa porta se abrisse...mas, talvez, fosse um pouco alto para eu me jogar. Com a osteopenia, eu teria uma fratura exposta. Não tem jeito...

Aí, a novidade. --- Vejam! Dois guardas motorizados!--- gritou um. Logo chegarão o Resgate e a polícia técnica.

Naquele momento, todos ligaram seus celulares, apontando as câmeras para os lados, já que ninguém tinha acesso à frente do veículo, restrito à condutora. Um homem, o mais alto de todos, compreendeu tudo. Viu um guarda carregando um bicho- preguiça. Em seguida, depositou- o à beira do caminho, direcionando- o para o morro. Todos viram a cena, em seguida. Aplauso geral! Gritos e assobios!

As pressões voltaram ao normal. Os corações foram diminuindo o disritmado compasso e se aninharam mornos dentro do peito, como uma avezinha em seu ninho. Aquela senhora ( eu), preocupada com a demora em chegar ao destino, quedou- se a pensar em como , num momento, um fato inusitado pode afetar a tantos.

---- É hoje! Vou conhecer o mar! Ele me chama. Tenho que ir. Desceu com grande dificuldade, numa lentidão de horas mortas. Quando estava na metade do caminho, os trilhos do VLT. Foi ali que houve o impedimento. Depois, aquele monstro chegando e estacando a centímetros dele. Para quê? Para que um humano animal acabasse com sua grande esperança: o mar!

Mirtes dos Santos Silva Freitas.

8/9/22

32 . Primeira Comunhão

Fomos criados dentro dos preceitos cristãos. Minha mãe era católica não praticante. Interessante...aprendi que praticante é quem frequenta a missa e recebe os sacramentos. Pra mim, minha mãe era mais do que praticante, apesar de não ir à missa. Bem que ela gostaria, mas ninguém pode imaginar o quão difícil era para ela. Em casa, jamais negava água ou um prato de comida a um pedinte. Doava um pouco dos mantimentos que comprava para passar o mês. Auxiliava os vizinhos no que fosse possível e, piamente, acreditava em Deus e nos santos. Aqui, um parêntese: foi nesse ano que aprendi duas palavras: piamente e bancarrota.

Voltando: minha mãe guardava, com carinho e respeito, uma antiga Bíblia ofertada por um pastor estrangeiro. Tem uma dedicatória endereçada a ela. Hoje, é relíquia de família. Possuía, também, um crucifixo pregado na parede do quarto. Muitas vezes, eu a vi ajoelhada, rezando. Também fazia promessas e acendia velas. Ensinava- nos o sinal da cruz, o " pelo sinal" e algumas orações.

Todos os dias, durante certa época, ouvia as palavras do padre Donizetti, radiofonizadas. À Hora do Ângelus, seis da tarde, colocava um copo com água junto ao rádio. Usávamos filtro de barro ou moringue. A água ficava muito fria e, em contato com o ar, formava bolhinhas. Ela dizia que era água fluida, abençoada pelo padre. O horário em que ele falava, diretamente de Tambaú, era sagrado. Os sinos tocavam e ouvíamos a Ave- Maria, de Schubert, creio eu. Depois, palavras de fé e esperança e a bênção. O anjo do Senhor estava presente. " Angelus Domini nuntiavit Mariæ". Era um momento de recolhimento. Só a música já nos deixava compenetrados. Minha mãe elevava os pensamentos ao alto. Afinal, Maria é a mãe de todas as mães. Além das orações e palavras destinadas aos ouvintes, o padre também falava sobre a Menina Izildinha.

Para iniciar nossa compreensão sobre a missa e a maneira de nos comportarmos, minha mãe resolveu que, aos domingos, era necessário irmos à Matriz. Saíamos de casa pouco depois das nove, para a missa das dez. Duas coleguinhas iam conosco. Eu tinha completado onze anos, e a Neuza beirava os nove.Ida e vinda a pé. Que folia! Íamos cortando as ruas. Naquela época, várias pessoas tinham geladeira de madeira. Minha madrinha tinha uma. Então, havia entrega de gelo em domicílio. Grandes pedras de gelo que, embrulhadas em folhas de jornal para melhor conservação, eram colocadas na geladeira. Pelas ruas do Centro, lá ia o caminhão, balançando... Resultado: um bloco batia no outro e soltava pedrinhas que caíam ao chão. Ficavam com um pouco de areia. Não importava. Deixávamos as pedrinhas derreterem um pouco para ficarem limpas e nos regalávamos. Eram um refrigério. Risos de satisfação! Ainda havia outro divertimento: tocar a campainha das casas e sair correndo. Soube, há pouco, que era a diversão do Sílvio Santos, quando tinha nossa idade. O coração acelerava, tamanha a emoção. Afogueadas, descabeladas, chegávamos à Matriz. Às vezes, o sino já estava badalando. Um caminhar apressado das freiras, com seu longo, lindo e severo hábito, saindo do " São Gabriel", já nos deixava espertas. Só havia assento nos últimos bancos, pois a Igreja estava sempre lotada.

Pena que um incêndio destruiu todo o nosso encantamento em 6/9/2000.

A reconstrução não foi fidedigna. Longe disso. A igreja atual não representa a outra. Creio que até os santos se entristeceram.Reporto- me a um outro incêndio: o da Catedral Notre- Dame de Paris, ocorrido em 15/ 4/2019.

Darão a ela o mesmo tratamento que deram à Matriz? Certeza que não.

Às vezes, porém, falava diretamente ao povo. Falava uma língua estranha, que poucos eleitos poderiam traduzir. Como se diz no popular: boiávamos. No mais, era um senta- levanta, senta- levanta, que nos deixava atordoadas. Só no ano seguinte, comecei a entender algumas palavras daquela língua nascida no distante Lácio. Digo, comecei, porque ela e o professor Smaniotto barraram minha aprovação para a segunda série. Engraçado. Acho que sofro da " Síndome de Estocolmo". Apaixonei- me pelo meu algoz. Amo Latim.

A Comunhão--- Enfim, a véspera do grande dia. Tudo devidamente conferido por minha mãe: anágua engomada, vestido longo, sapatos brancos, o arco com o véu, a bolsinha feita com o mesmo tecido do vestido, asluvas, o Missal, o terço...Minha mãe era a habilidosa costureira da família. Nosso enxoval foi feito na base da economia. Ela deveria estar ansiosa para ver as filhas entrando na Igreja. Eu, mais ansiosa ainda, quase não dormi. Estava preocupadíssima, pois alguém me disse que a hóstia deveria ser engolida inteira. Se, por acaso, fosse ingerida em partes, viraria sangue. Ingênua, acreditei e não disse isso para minha mãe. Passei a noite agoniada, temendo pelo pior.

No dia seguinte, em jejum, acompanhamos nossa mãe. Íamos circunspectas. Seríamos as protagonistas. Era dezembro. Não me recordo dos detalhes. Não me recordo de ter confessado antes. Aliás, isso de confissão era um problema para mim. Eu só tinha dois pecados em mente: respondi para minha mãe e bati na minha irmã. Sempre achava que dois pecados eram insuficientes, mas era difícil achar o terceiro. Talvez encaixasse um, dizendo que menti. Pensando bem, isso era verdade. Volta e meia eu mentia. Tolinha, eu pensava que o padre iria se lembrar, na próxima vez, dos pecados confessados por aquela pequena pecadora. Então, ainda me preocupava em inverter a ordem.

O retorno foi só felicidade! A nós se juntaram outras crianças que também participaram do evento. Seguimos a pé pela rua Frei Gaspar, risonhas e saltitantes. Abençoadas. As mães nos acompanhavam, satisfeitas por terem cumprido mais uma etapa.

Para nós, crianças, a vida era um mar de rosas.

Mirtes dos Santos Silva Freitas.

8/12/21

31. A parteira

30. Catiapoã, meu recanto

29. São Pedro e as chaves do céu( Mt.16,19)

28. O poço e a estudante

27. O guarda seu Luiz

26. A Sétima Arte

25. A Menina Filomena

24. Macatuba e o Anjo

23. Os ciganos

22. As vacinas

21. Aleluia!!!

Todos os dias tinham um gosto especial para nós, na década de 1950. Durante a semana, inclusive aos sábados, eu e a Neuza estudávamos no Grupo Escolar. A caçula ainda era pequena e nosso irmão apenas iniciou os estudos em 1958. As aulas tinham a duração de três horas. Não cansavam. Eram uma obrigação e uma distração. Íamos e vínhamos, saltitantes. Avental branco, um grande laço branco na cabeça, imitando uma borboleta e tamancos rústicos de madeira, como aqueles usados pelos portugueses que trabalhavam no cais do Porto. Éramos duas passarinhas, com asas abertas para voar.Em casa, além de ajudar nossa mãe em algum afazer doméstico, fazíamos as tarefas escolares. Não eram muitas. Cópia do livro de leitura, operações aritméticas simples, leitura no Caderno de Pontos de Deborah Pádua Mello Neves. Sua obra é célebre. Escreveu mais de cem livros. Soube, agora, que faleceu com cento e um anos, em 2020. Ora! Ora! Uma verdadeira Matusalém! Ela nos iniciou em História, Geografia e Ciências. Não era fácil fixar tantos conhecimentos abstratos, distantes de nossa vida. Decorar os ossos da face? E os do crânio? E os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas? Capitais dos Estados? Certo que tínhamos menos estados, mas havia muita confusão. Só sabia de um " jipe cheio de caju"(Sergipe- Aracaju). No mais, Dona Deborah, eu tinha dez anos, somente!

Findas as tarefas, alforria! Era hora da folia. Não sabíamos para onde correr. Na verdade, corríamos pelo quintal e pelo nosso espaço de rua. Chamávamos duas coleguinhas. Pronto! Já era uma turma. Brincávamos de roda, com aquelas lindas músicas antigas: " A roseira"." A mão direita tem uma roseira/ que dá flor na primavera..."; " Terezinha de Jesus"." Terezinha de Jesus/ deu uma queda, foi ao chão..." " Ciranda, cirandinha..."," Senhora Dona Sancha...". Para descansar, havia o passa- anel e a estátua. Também, a recitação de quadrinhas.Para ficarmos tontas, vendo a Terra girar, havia o corrupio. Para gastarmos mais energia, pulávamos corda na versão " foguinho" e brincávamos de pique- esconde...Aos domingos, dia de folga, quero dizer: dia de brincadeira dobrada. Como era bom ser criança!

Uma época, porém, diferia de tudo o que relatei. Começava, já, na Quaresma. As rádios engavetavam as marchas carnavalescas e tocavam músicas lentas. Nas Igrejas, os semblantes eram tristes. O Jesus Cristinho, com seu manto roxo, repousava. Aqueles santos, com cabelos humanos, permaneciam cobertos, em recolhimento. Visitávamos a Igreja Matriz, que ficava vazia e sombria. Era uma bela Igreja. Foi destruída pelo fogo, em setembro do ano 2000. Quem a conheceu, sabe: era uma. Hoje, é outra. Bem, sabíamos que era Quaresma, porque nossa mãe nos falava. Também nos mostrava um arbusto florido, chamado canudo- de- pito ou aleluia. Aquela florada amarela representa, para mim, os últimos dias de Cristo.

Num belo domingo, víamos muitas pessoas passarem com um galho de palmeira. Ah! Era o Domingo de Ramos! Depois, a derradeira semana. Comíamos peixe, mais amiúde, comprado na Peixaria da dona Anita.

Finalmente, o dia inesquecível! Sexta- feira Santa, dia em que Jesus morreu. Dia de luto completo em nossa casa. Seriedade de minha mãe, imposta às crianças.--- Nada de rádio. Nada de cantoria. Cessem os folguedos. Hoje, não se brinca, nem se fala alto. Ninguém pega em vassoura, nem em tesoura.---Sei de famílias que não usavam o pente. Passavam o dia desgrenhadas, verdadeiras assombrações.

A quietude era tão grande, que até o tempo parava. O dia ficava estanque, frio e sombrio.O relógio descompassava. Não adiantava fazer: tique- taque, tique- taque. Aquele era o dia que tinha, no mínimo, quarenta horas. Dávamos graças, quando a noite entrava em casa. Nunca a cama fora tão esperada. Só o sono era capaz de nos livrar daquela melancolia.

Sábado? Sim! Outro dia nos sorria. Aí, era um vaivém incessante ao portão. Lá no poste, de anônima autoria, estava o boneco- homem amarrado. Calça e paletó, chapéu surrado na cabeça, pernas pendentes. Também, nesse dia, o relógio parava. Dava duas da tarde e não dava meio- dia. Opa! Falta pouco! Não sei de onde vinham tantos moleques, munidos de porretes. Doze horas! Caíam sobre o Judas, inclementes! Alguém ateava fogo naquela barriga de palha. Doze e... minutos.O coitado já estava malhado e destruído. Os algozes se dispersavam, felizes por terem se vingado do traidor de Jesus. Certos? Errados? Depende da visão de cada um. Só sei que aquele desejo de vingança já vinha no sangue. Só sei que, hoje, continua latente. O acontecimento presenciado por nós era um divertimento, mas deve servir de reflexão. A justiça se faz com a Justiça que necessita, e muito, ser aprimorada. Não deve ser feita com porretes e armas.

O dia seguinte chegava com as alvíssaras. Jesus ressuscitou! Regozijo! Introjetávamos o simbolismo cristão.

Ainda não tínhamos sido corrompidos pelos ovos de Páscoa.

Mirtes dos Santos Silva Freitas.

Domingo de Páscoa. 4/4/2021.

20. Águas de março

Há, exatamente, sessenta e cinco anos, em mil novecentos e cinquenta e seis, as águas de março causaram duas catástrofes inesquecíveis na Baixada Santista. Uma delas foi no início do mês e a outra, no final. Tenho lembrança do dia vinte e cinco, um domingo.

Morávamos na Rua 3, numa encruzilhada. Para os supersticiosos, já significa mau agouro. Nós não achávamos isso. Éramos felizes, sem que o básico nos faltasse.Crianças, não tínhamos expectativa quanto ao futuro. Eu e a Neuza já estudávamos no Grupo Escolar. Os dois menores só brincavam.

Agora, preciso explicar o porquê de eu ter me referido à encruzilhada. Se fosse em outro local, não teria a mínima importância. O problema é que nossa casa, de esquina, ficava no local mais baixo que se poderia imaginar. A rua, alta nas extremidades, formava, até, um morrinho. Eram dois pontos altos, convergindo para a nossa moradia. Cruzando-a, mais um ponto alto e, ao lado da nossa casa, no sentido oposto, um brejo indo até a via férrea. Essa, por sua vez, era muito alta. Ainda por cima, os terrenos vizinhos eram alagadiços. Resultado: morávamos numa ilha.

Bem, devo dizer que nos dias ensolarados éramos privilegiados. O pântano desabrochava. Havia lírios- do- brejo, cândidos, lindos, perfumados. Trata- se de uma planta palustre, também chamada de " mariposa", flor nacional de Cuba. Com o mesmo grau de candura, havia os copos- de- leite. E o que falar sobre as taboas, com seus pendões castanhos, que se rebentavam numa espécie de paina? Também havia o chapéu- de - couro, com suas alvas flores; os aguapés arroxeados, com manchinhas amarelas, formando um cacho delicado e vistoso; a treporava, com florinhas azuis; a erva- madre, a erva- de- bicho, a taioba comestível e a venenosa...chega! Não estou aqui para falar de Botânica!

Antes de ir direto ao assunto, devo acrescentar que havia uma vala acompanhando o terreno. Ali, também, tínhamos de tudo: desde o insuportável pernilongo até as belíssimas e diáfanas libélulas, ou lavadeiras. Elas sobrevoavam a água, pousando sobre o alimento vivo: as larvas. O local era um criadouro de sapos, rãs e, consequentemente, de girinos. E as cobras? Sim. Tínhamos. Em certas noites, trevosas ou enluaradas, ouvíamos o coaxar aflito das rãs. Eram as cobras, providenciando um banquete. Para terminar a descrição do nosso entorno, tenho que acrescentar a presença das sanguessugas. Elas me assustavam mais do que um filme de terror. Zé do Caixão não me meteria tanto medo.

Retorno, agora, ao temporal. Começou à tarde, já assustador. O céu desabava. Como eu disse, com um terreno tão baixo e alagadiço nos dias chuvosos, qualquer aguaceiro nos causava apreensão. Tudo foi num crescendo. O final de tarde virou noite, antes da hora. A energia elétrica, que já nos faltava com qualquer chuvisco, foi desligada. Como isso era frequente, meus pais sempre tinham velas e a lamparina a querosene. O pavio, nela submerso, com uma linguinha para fora, alimentava a chama que alumiava os pequenos cômodos. A chuva, cada vez mais intensa, começou a nos amedrontar. A água, despejada em catadupas, vinha das partes mais altas. No terreno do brejo, permanentemente alagado, porém, não havia escoamento. Do lado oposto, a ferrovia era uma barreira intransponível. E a chuva foi aumentando. Os habitantes da vala, anteriormente delimitados pelo capim, ficaram desorientados. Desalojados do seu habitat, espalharam- se, confusos.

Dentro de casa, a preocupação deu lugar às providências necessárias. O desastre já se avizinhava. Meus pais, aflitos. Nós não sabíamos, ao certo, o que estava acontecendo. A hora chegou, de repente. Primeiro, a cozinha, que era mais baixa, foi inundada. Rapidamente, a água subiu dois degraus e se espalhou pela casa. Era um rio. Meus pais deixaram a porta da cozinha aberta, para facilitar o escoamento. Qual! A correnteza era voraz. O cenário, com a luz bruxuleante das velas, era fantasmagórico!

Nós quatro fomos colocados sobre a mesa da cozinha. Era de madeira. Aguentou- nos. Ficamos quietos, observando nossos pais na correria, tentando salvar o que podiam. As roupas foram entrouxadas e colocadas sobre o guarda- roupa. Minha mãe retirou os alimentos do guarda- comida. Colocou- os bem no alto, a salvo. As xícaras, azuis, azuis, com bordas e asas douradas,que estavam numa prateleira baixa, resolveram escapulir. Seguiram na enxurrada, porta afora. Viraram barquinhos. Isso, porém, foi pouco. O grande mesmo foi o que aconteceu com minhas pernas. Eu já tinha nove anos. Meio porque mal cabíamos os quatro sentados sobre a mesa, meio porque queria balançá- las na água gelada, deixei- as dependuradas. Não pensei que algo ruim pudesse acontecer. Mas aconteceu! Quando olhei para baixo, vi enormes pintas pretas coladas nas pernas. Aí...berros! Berros lancinantes! Eram as sanguessugas. Eu sabia que elas só desgrudariam quando estivessem fartas de sangue, do meu sangue! Salvou- me meu pai. Rapidamente, derramou álcool sobre elas, que se desgrudaram e desapareceram na corredeira.

Após o triste episódio, homens altos e desconhecidos surgiram na cozinha, para nos resgatar. Na verdade, um deles era nosso vizinho. Saímos, os três mais velhos, nos braços deles, na escuridão. Havia, apenas, a ajuda de uma lanterna.

-----A cisterna! Cuidado com a cisterna! Por aqui! Por aqui!-----gritava o vizinho.

Sim.Num lado do caminho havia uma cisterna. Naquela época, era uma palavra desconhecida por mim. Inferi, então, que se tratava do nosso poço. Coitado! Sua tampa de madeira , também, resolveu fugir. Estava escancarada uma boca, pronta a nos engolir. Isso não aconteceu, felizmente.

Fomos levados para a casa desse vizinho, num ponto mais alto daquele trecho sem saída.

Uma vizinha, há não muito tempo, contou- me que, naquele dia, tarde da noite, ouviu gritos. Era minha mãe, com a caçula no colo e um relógio- despertador na mão, pedindo guarida. Meu pai, certamente, estava com ela.

Os moradores das partes altas pouco se incomodaram com a força da chuva. Admiraram- se ao saber , no dia seguinte, que uma legião de desabrigados foi acolhida nas Escolas, nas Sociedades de Bairro, no Hospital São José.

Morros desabaram. Pai e mãe, que tinham ido ao Cine Anchieta( SV), ao chegarem em casa, só encontraram uma avalanche de pedras e barro. Cinco dos filhos, com idades entre quatro e catorze anos, foram soterrados! Destruição e dor!

Voltando ao dia seguinte, acordamos em casa alheia. Meu irmão tem uma lembrança nítida daquele momento. Chegando ao terraço, apenas viu um lago, um grande lago, sobrepujando toda a vida vegetal que descrevi no início. Na inocência dos seus cinco anos, já com uma queda para o romantismo, exclamou:

-----Que lindo!

Mirtes dos Santos Silva Freitas.

21/3/2021

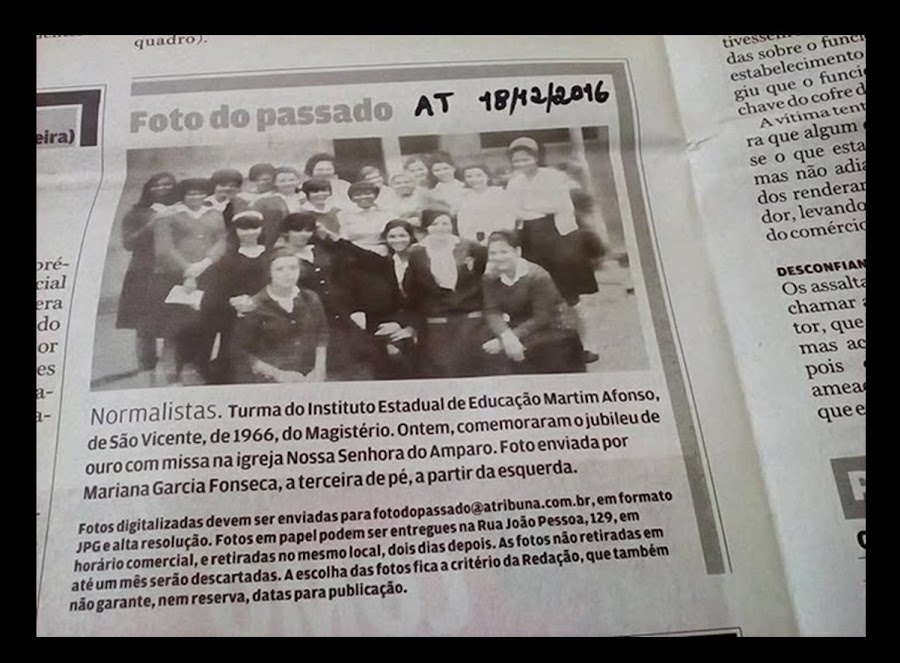

Formandas do magistério do I.E. Martim Afonso em 1966.

19. Um professor.....O Professor

1958. Durante os onze primeiros anos de minha vida, eu era uma cunhantã que vivia junto a um pequeno afluente, viajando em uma casca de noz. Circulava por um restrito quadrilátero, explorando o entorno do meu bairro. Estudava num Grupo Escolar com, apenas, quatro salas de aula. É o que se costuma dizer hoje: vivia no meu quadrado.

De repente, dei um salto.Caí num grande, imenso rio. Amazonas? Talvez. Conheceria, em breve, as emoções da pororoca. Silêncio! Reconheço essa música. Ela surge de minhas remotas lembranças. É a lenda da " Cobra Grande".(Waldemar Henrique da Costa Pereira)

" Credo! Cruz!

Lá vem a Cobra Grande

Lá vem a boiúna de prata

A danada vem rente à beira do rio

E o vento grita alto no meio da mata

Credo! Cruz!".......................................

Curioso! Eu teria aulas de Música. A disciplina tinha o nome de Canto Orfeônico e o professor se chamava Luiz Gomes Cruz. Foi ele quem nos ensinou a música da Amazônia lendária e cheia de mistérios. Encantada, comecei a nutrir um profundo respeito por aquele que me acompanharia pelos anos seguintes, até minha partida, em 1966.

As aulas do Professor Cruz eram diversificadas. Quando o sinal tocava, lá vinha ele, confiante, com uma mansidão estampada no rosto e nos gestos. Nunca levantou a voz para chamar nossa atenção e se preocupava, sempre, em saber se estávamos aprendendo.

Naquela época, os professores trajavam camisa social e terno. O Professor Cruz usava , predominantemente, terno cinza, claro ou escuro. Outros usavam cores diferentes.As professoras usavam saia e blusa ou vestido. Nenhuma usava calça comprida, considerada traje masculino. Mulheres não podiam utilizar tal vestimenta em Órgãos Públicos, inclusive, na Igreja.

Após a chamada nominal, o Professor Cruz iniciava a aula. Empenhado em nos iniciar em Educação Musical, desenhava a pauta na lousa, com as linhas suplementares inferiores e superiores. Colocava as claves de Sol e de Fá. As notas passeavam pelas linhas e espaços. Distinguíamos a nota naquele solfejo ritmado. Ele nos apontava a semibreve, com sua batuta. Ta- a-a-a. Agora, era a mínima quem se apresentava: Ta-a! A lousa, antes despida de significado, sob seu comando, sugeria o passeio daquela barquinha de noz, flutuando nas ondas dos sons musicais.

Nem só de solfejo vivíamos. A emoção estreitava o laço entre aquelas meninas, a cada música que ele nos ensinava. Primeiro, ele usava o diapasão, para fixar o lá e, dali, afinar toda a melodia. E era "A Preta do Acarajé", de Dorival Caymmi, que muito me impressionava: " Dez horas da noite/ Na rua deserta/ A preta mercando/ Parece um lamento/ Ê o abará.".......ou, então, " God bless América ----Deus salve a América", de Irving Berlin: " Quando nuvens negras/ como um negro véu/ descem sobre as serras/ empanando o céu...."Como era bom ter aquela pessoa dedicada e constante, lapidando nossa sensibilidade! E os Hinos do nosso amado Brasil? Maravilhosos! E os cânones? " Mestre Sapo"...." Meu sininho".....

Tive a sorte e a honra de ter convivido com aquele Professor que só me fez bem e de quem guardo ótimas lembranças. Ele foi a única pessoa que nos falou sobre o Esperanto, a Língua Universal que congraçaria todos os povos.

O Professor Cruz nasceu em 1907. Começou a lecionar em 1925.Foi maestro, compositor de hinos escolares, poeta.

Escreveu para jornais e revistas.Foi membro da Associação Santista de Teatro Amador. Lecionou em mais de uma dezena de Escolas. Ingressou no " Martim Afonso", em 1943. Deixou- nos um grande legado: O " Hino do Martim Afonso" e o " Hino da Normalista". Ainda sinto a emoção de recordá- los, ligados àquele senhor baixo, simpático e amigável que nos viu crescer.

No final de 1966, as meninas, agora moças, partiram para o futuro deixando, para trás, o velho professor. Qual teria sido o sentimento dele? Com certeza, o sentimento do dever cumprido. E o que mais? Saudade de uma turma preparada para difundir seus ensinamentos.

Em 2016, quando completamos cinquenta anos de Magistério, cantamos, emocionadas, o " Hino da Normalista". Também homenageamos o Professor Cruz, com uma medalha personalizada, que enviamos ao seu filho Luís. Ele já tinha partido. Fora encarregado de reger um coral de anjos, com sua velha batuta, imortal e etérea.

Recordo- me do meu último dia de aula no " Martim Afonso".Faço um breve retrospecto: ingressei naquele Estabelecimento em uma casca de noz. Graças ao Professor Cruz e a muitos outros, percorri o grande rio e cheguei à foz. Enfrentei a grande onda e caí no oceano. Sobrevivi. Continuo navegando........................

Em tempo: Informações a respeito do Professor Cruz encontradas em Vias Públicas de Santos/ SP- Novo Milênio. Há uma rua, em Santos, com seu nome.

Mirtes dos Santos Silva Freitas

10/ 9/ 20.

18. Incêndio no I.E. MARTIM AFONSO

Poucos hão de se lembrar do incêndio na Secretaria do " Martim Afonso", nos idos de 1958. Indiretamente, faz parte de minhas lembranças, porque agreguei um valor sentimental ao fato.Sei, hoje, por pesquisa, que colocaram fogo nos prontuários dos alunos, na noite de 13 para 14 de outubro do citado ano.

Sei que foram queimadas as escriturações dos alunos do Curso Normal.Não sei se houve danos às notas de outras turmas.

Lembro- me bem do dia 14.Naquele dia, aprontei- me, como de costume,e almocei.Peguei os livros e cadernos e despedi- me de minha mãe.Ah! Sem esquecer a caderneta vermelha, que era carimbada, diariamente, pela Sra. Neves Prado Monteiro,uma boníssima pessoa, que era nossa Inspetora de alunos. Na tal caderneta estava anotada nossa vida escolar: comparecimentos, ausências, suspensões( Cruz credo!) e notas: azuis, as queridas, e vermelhas, as abominadas. Como ia dizendo, saí de casa em direção à minha querida Escola, orgulhosa de ser Afonsina. Saia de casemira, pregueada, blusa branca, gravata preta, meias brancas e sapatos pretos, do tipo colegial. No bolso da blusa, se não estou enganada, havia um emblema com a sigla GEMA, bordado manualmente.

Meu caminho para o " M.A.",naquele ano, era pela Rua Pérsio de Queiroz Filho(não sei se já tinha o nome de Avenida). Ora, esqueci- me de dizer que morava no Jardim Nosso Lar, lá no fundão do Catiapoã. A rua era extensa e parecia mais extensa ainda, porque era um imenso areal ou areião, como dizíamos. Era, quase, uma areia movediça. Nela, nossos pés afundavam e parecia que nos transformávamos nos astronautas da Lua, em câmera lenta.De um lado, o Golf Clube, todo cercado de árvores.Nas árvores, em dias quentes, um número incalculável de cigarras, cigarrinhas e cigarronas entoava seus cânones intermináveis.Até parece que eram ensaiadas pelo saudoso Prof. Luiz Gomes Cruz, que lecionava Canto Orfeônico.Para lá das árvores, no verde gramado, ricos felizardos manejavam seus tacos de golfe, mirando a bolinha branca, tão desejada por muitas crianças.Às vezes, eu via a bolinha alçar vôo e se esconder dentro dos orifícios do gramado.Seus donos sorriam, felizes. Eu apressava o passo,transpirando, naquela rua interminável.

Agora, vamos aos fatos.Dia 14 de outubro. Como esquecer tal data? Cheguei à pracinha do Catiapoã. Por ali, moravam algumas colegas. Dali, no mesmo horário, todas saíam, aos pares ou em pequenos grupos. Rostos infantis, sorridentes, preparando- se para o futuro. Cheguei, então, à casa da primeira colega. Chamei- a.Ela se dirigiu ao portão. Estranhei, porque estava sem uniforme. Disse- me, então:

---Mirtes, hoje não haverá aula. Puseram fogo na Secretaria e queimaram as notas dos alunos.

---Como? Quem?

---Não sei.Meus irmãos não tiveram aula de manhã e me avisaram que não haverá aula hoje.

Despedi- me da colega. Dei meia- volta.

Minha passagem pela pracinha foi de júbilo. Um resquício das chamas que devoraram aqueles papéis tomou corpo em minha mente.

Que sorte! Era outubro. Eu acabara de completar doze anos e já me preparava para receber minha primeira bomba. Estava com notas vermelhas em Desenho Geométrico, Trabalhos Manuais e Latim. Aliás, nem sabia se essa Língua era prima do Grego e tia do Árabe, de tão indecifrável que era. Sim, era Latim, porque o padre rezava a missa na tal incompreensível Língua. Aliás, nosso professor, Antônio Smanhotto, alto e magro, com seu terno preto e gravata da mesma cor, parecia mesmo ser um padre.

Eu era muito ingênua, mas aquela chama em minha mente logo se apagou. Raciocinei: se as folhas com as notas foram queimadas, vão pedir a caderneta. Não adianta. Verão que tenho notas vermelhas.

No dia seguinte, nenhum abalo. O Diretor Edu Botelho Baraúna, como sempre, passou por nós, sem nos cumprimentar.Não houve conversa sobre o que ocorrera. Todos se comportaram, galhardamente.

Hoje, após ter lido alguns livros de Aghata Christie e de saber sobre a existência de um certo Sherlock Holmes,não deixaria por menos.Faria minha investigação particular.

---Por onde entrou o maroto? Maroto, não! Criminoso! Era aluno? Era irmão de aluno? Era pai de aluno? Usava luvas? Jogou álcool ou querosene? Usou fósforos Fiat Lux ou marca Olho? Talvez isqueiro? Nada! Acho que ninguém tem respostas para isso.Espero que, pelo menos, o gajo tenha se confessado ao padre.

Sei, hoje, que houve uma saída inteligente para que os alunos não fossem prejudicados.O Governador da época, Sr. Jânio da Silva Quadros, publicou o Decreto de número 34638, em 29/1/1959,resolvendo o caso das notas perdidas, considerando as notas dos anos anteriores. Tudo foi acertado. Só o meu caso continuou piorando.Em dezembro, foi consumada a reprovação sumária, sem direito à segunda época, já que " um é pouco, dois é bom, mas três é demais!"

Ao chegar em casa, minha mãe perguntou:

--- Mirtes, não houve aula hoje?

--- Não, mãe, puseram fogo na Secretaria da Escola.

É... só eu sei!!!

17. " A farra do boi"

Não. Não falarei a respeito da farra do boi, um costume que há, ou havia, em Santa Catarina.Seria difícil escrever sobre algo que nunca vi. Falarei sobre a farra do boi, que havia em São Vicente.

Durante os anos de minha infância e adolescência, bois extraviados do confinamento corriam, desnorteados, pelas ruas de São Vicente. Não se tratava das vacas que eram criadas para fornecer leite. Eu mesma fui alimentada pelo leite de vaca de uma vacaria, que havia em uma propriedade onde, hoje, fica o Hospital Ana Costa, situado à Av. Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.Isso aconteceu em 1948. Nossa! Como sou velha! Colhendo fatos, cá e acolá, também soube que alguém da família Bei criava vacas num terreno situado no final da Rua 3 ( atual Pio XII), num morrinho chamado Morro do Piolho.

Concordo que tergiversei, mas não era sobre esses bois que eu queria falar. É que o assunto foi se estendendo em minha cabeça e, de repente, formou- se uma boiada. Agora, Mirtes, concentração! Como diria o Mandetta: foco! Tanto na Vila Matteo Bei, como no Jardim Nosso Lar, em 1958, ano em que ingressei no glorioso " M.A.", e em mais alguns anos posteriores, a situação foi a mesma. Os bois soltos, desesperados, correndo pelas ruas, provocavam um misto de medo e excitação!

Naquela época, o gado vinha em vagões, nos trens da Sorocabana. Coitados! Dava pena vê- los! Os vagões eram gradeados com umas ripas largas. Eles colocavam o focinho junto às grades, no afã de sorver o ar, espremidos e desconfortáveis. Vinham de pé, com o corpo magoado pelo balanço do vagão, sentindo calor e sede. Certamente, seus cérebros bovinos não atinavam com tamanha dor. O trajeto era longo. Certamente, vinham do interior até a Estação de Samaritá. Lá, eram colocados nos vagões e descarregados na Estação Ferroviária, no Centro, defronte ao Bairro Catiapoã. Dali, iam para o confinamento em um mangueirão. Desconheço a localização do mesmo. Lá, os animais descansavam e eram alimentados. Depois, eram levados para o Matadouro Municipal de Santos, onde eram abatidos. São Vicente não tinha Matadouro. Tivera- o, entre os anos de 1891 e 1916.

Enquanto os bois ficavam no mangueirão, os moleques das redondezas engendravam suas estrepolias. Diziam que eram eles que abriam a porteira e davam liberdade aos bois. Talvez não fosse isso. Talvez, alguns animais aproveitassem o descuido dos condutores e fugissem, em desabalada carreira. Não sei. Só sei que um, ou mais de um boi, fugia, desatinado. A Cidade virava um grande campo. Virava uma farra! Bois apareciam nas ruas do Centro e em vários bairros: Catiapoã, Jardim Nosso Lar, Jardim Guassu, Parque São Vicente, Jóquei Clube e não sei mais onde.

Agora, a parte divertida. Em qualquer lugar desses bairros, se aparecesse um boi, pode ter certeza, apareciam muitos moleques. Eram abelhas em flor adocicada. Enquanto os adultos se protegiam e trancavam suas crianças, os ousados garantiam a diversão.

Diziam que os animais não gostavam da cor vermelha. Logo, aparecia um destemido com a saia vermelha da mãe, ensaiando para toureiro.

Se o boi empacava, o tipo fugia, já se sentindo estripado. Eu e meus irmãos, aboletados na janela do chalé, quase estourávamos de tanto rir.

Felizmente, nunca dei de frente com um desses animais. Sei que minha irmã caçula, Zilda, quando tinha sete ou oito anos, passou por maus bocados, quando, certo dia, foi ao "Grupo Escolar Duque de Caxias". Disseram a ela para tomar cuidado, que havia um boi solto. Ela, com medo, ficou dando voltas pelo quarteirão.Felizmente, nada aconteceu e conseguiu chegar à Escola, sã e salva.

Ah! Naquela época, mesmo sendo a Escola distante da residência, os alunos iam e vinham sozinhos. Hoje, são escoltados pelos pais, até a fase adulta.Os bois já não amedrontam.O perigo espreita, de todos os lados.

16. A carrocinha

Muitos, no início, pensarão que o título nada tem a ver com os " Amigos do Martim Afonso". Esclareço: não tem, mas tem. Como assim? É que fatos que ocorreram enquanto eu estudava no glorioso " M.A" vêm à minha mente e se insurgem com tanta veemência, que não posso me furtar de narrá- los. Assim sendo, fatos como a existência da carrocinha merecem um lugar de destaque entre meus escritos.

Antes de eu ingressar no " Martim Afonso", residia em um bairro chamado " Vila Matteo Bei", hoje, Beira Mar.A rua chamava- se Rua 3, hoje, Rua Pio XII. Recebeu o último nome, logo após o falecimento do Papa, ocorrido em 9 de outubro de 1958. Aliás, aquele foi um mês aziago.O Papa morreu e houve o incêndio na Secretaria do " Martim Afonso". Ah! Também descobri que seria reprovada, já que a caderneta escolar estava salpicada de notas vermelhas. Delongas à parte, vamos para o primeiro ato: a cachorrada. Cães livres e insanos.

Naquele tempo, quase todas as pessoas tinham seus animais de estimação. Eu disse: estimação. Não, adoração. Não eram " pets". Simplesmente, Duque, Rex, Diana, Chimbica, Princesa, Tarzan, Lili....nós tivemos muitos, tantos, mas únicos, um de cada vez, que nosso repertório não tinha mais nome para escolher. Aí, tivemos um cachorro com nome americano,veja só: Dog! Enquanto ele existiu, nunca nos demos conta de que Dog é cachorro.

Em nosso bairro só morava uma classe média pobre, salvando- se uns dois comerciantes, mais remediados. Os cães seguiam o ritmo dos donos. Para começar, eram vira- latas, de médio e pequeno porte. Peludos, eram hospedeiros de mil pulgas. Sei que os mais jovens nunca viram uma. Meus netos são um exemplo. Seguindo o ritmo dos donos, também eram magros, direi, normais. Esbeltos, não esquálidos. As fêmeas viviam sempre gordinhas, carregando trigêmeos, quadrigêmeos ou quíntuplos em suas barrigas. Não havia anticoncepcionais e desconhecíamos castração. Veterinários? Qual! Muitas morriam de parto.

Em casa, os cães comiam as sobras de nossas refeições. Quando a sobra era pouca, minha mãe acrescentava, com parcimônia, um pouco de comida da panela. Vez ou outra, comprava um osso no açougue e, no jantar, quando havia sopa, o osso do tutano era uma iguaria para os dentes caninos.Ah! Ah! Embora a palavra canino se refira a cão, nem todos os dentes do cão são caninos. Pasmei! Eles possuem, até, dente siso. Por causa do contingenciamento alimentar, era melhor ter machos. Não procriavam. Não enchiam a casa de filhotes que, se ninguém aceitasse adotar, seriam criados por nós, dando mais despesa.

Naquela época, não existia Pet Shop, nem ração. Mesmo que houvesse, minha mãe diria:---Dinheiro não nasce em árvore.

Segundo ato: nos horários em que não havia aula, nosso grande quintal era pequeno, para mim e para os meus três irmãos: Neuza, Gilberto e Zilda. A rua defronte a nossa casa era a extensão do lar. Nosso cão nos acompanhava, gozando de total liberdade. Se, no momento, fosse uma cadela, ficaria reclusa.

Era bem o costume machista de uma tia nossa que dizia:---Prendam suas cabras, que meus bodes estão soltos. Até hoje, sinto ojeriza por essa frase. Quase não a escrevi, de tanta raiva. Com as cadelas, porém, é preciso cuidado.

Volta e meia, indo ou vindo da Escola, tínhamos que nos desviar daqueles ajuntamentos, que se formavam em torno de uma cadela no cio. Eram dez cães, ou mais, brigando por causa da infeliz. Não eram gentis. Havia luta corporal, num embate físico de titãs.

Tínhamos que nos desviar. O pior acontecia quando um levava dentadas da matilha. Eram bocas arreganhadas, dentes buscando sangue, chumaços de pelos pretos, brancos, cremes, malhados....bem, exagerei!

Por essas e outras, principalmente, pela transmissão da raiva canina, é que havia a necessidade do saneamento feito pela carrocinha.

O caso dos cães doentes, raivosos, merece uma outra história, com o desfecho sempre triste.

Terceiro ato: entra em cena....a carrocinha!

Foi tão importante a existência dela, que o grande Mazzaropi até fez um filme, colocando- a como coadjuvante, em 1955.

Voltemos. Num belo dia ensolarado, lá em cima, no início da rua, ela aparecia, sem alarde. Vinha conduzida por um motorista e por um funcionário, que, já adianto, seria maldito por todos. Digo lá em cima, porque morávamos na parte baixa da rua, após uma pirambeira. Por ela, os carros não passavam.

Se o dia estivesse bom, havia crianças brincando na rua, em pequenos grupos. Estávamos, todos, aproveitando nossa longa infância, com variadas brincadeiras. De repente, os gritos!!! Solidários, todos percebiam o perigo iminente. Gritavam, empurrando seus cães para dentro. Alguns, espertos, já sabiam do que se tratava. Outros, bobocas, fugiam dos pequenos donos, indo em sentido contrário.

Aí, atentas aos gritos, surgiam as mães. Coitadas! Trintonas ou quarentonas, às vezes, já tinham o corpo de matronas, sem nenhum preparo físico. Barriga de tanquinho? Qual o quê! A barriga só ralava no tanque cheio de roupas. Silicone? Não! Tudo caía, sob o peso da gravidade. Musculação, só com o escovão, para dar brilho ao assoalho, emplastado com a cera em lata. Isto não importa. O importante era o cãozinho ser salvo da captura e escapar, assim, da câmara de gás. Então, era largar os chinelos e correr pela rua. Descalços, já estávamos todos nós, que adorávamos andar livres, sempre com os pés no chão.

O ator principal, o protagonista, era o laçador. Quanta destreza! Quanto empenho! Hoje, muitos se exibem em campeonatos de tiro, acertando um alvo imóvel. Pura jactância! Pois o laçador conseguia lançar seu laço, lá adiante, capturando o cão em plena fuga. Calculava o exato instante em que a cabeça do animal iria se encaixar no seu instrumento de trabalho. Era um boiadeiro urbano. Atente, porém, que após cair no laço, não havia choro nem vela.

Entrava no camburão. O dono tinha três dias para resgatá- lo, após o pagamento de uma multa. Muitos não tinham dinheiro para a despesa inesperada. Lacrimejante, via seu cãozinho se afastar, encostado na grade, pedindo para ficar.

Finalmente, no quarto ato, o laçador da carrocinha, funcionário, que ganhava seu dinheiro, sendo execrado em todos os lugares por onde passava, mas sendo obrigado a mostrar serviço, lá se ia com sua carga que, dizem, se não fosse liberta pelo dono, viraria sabão. Era uma carga perecível.Fatalmente, alguns iriam morrer.

Sei, agora, que esse costume continuou até a primeira década do século XXI. Muitos se condoeram, durante décadas, com a situação. Até existe uma música, cantada pelo palhaço Carequinha, que começa assim:"A carrocinha pegou três cachorros de uma vez....."

Tempos que já vão longe....lembranças de minha meninice.

15. A carrocinha( uma variante)

Esta é uma história fictícia, quase impossível de ter acontecido, por seu teor inusitado.

Farei um breve relato da situação, já que discorri a respeito no texto anterior. Tudo poderia ter acontecido na antiga Rua 3, atual Pio XII. A rua era de terra, como a maioria das ruas de São Vicente. As pessoas eram pobres e a maioria tinha filhos. Havia famílias de quatro filhos, como a nossa, e com bem mais: sete, oito. Quase toda família tinha um cão, ou mais. Juntando tudo, racionais e irracionais, a população era grande e a rua, movimentada.

Num belo dia ensolarado, eis que surgiu, bem defronte à venda da Dona Cândida, a indesejada. Já era nossa conhecida. Tinha prazer em nos visitar, embora fosse sempre mal recebida. Era a carrocinha. Foi aquele frisson! Conhece telefone sem fio? Pois é...funciona. Logo, logo, houve grande correria dos participantes diretos e dos simples espectadores. No olho do furacão, o laçador de cães.

Houve um primeiro momento, que representou bem a situação. Sim. No momento em que o laçador enrolou a corda no braço e segurou o laço com a outra mão. Parece que todos os movimentos se congelaram. Foi surreal. Nem Dalí, nem Picasso, teriam pensado em eternizar uma cena como aquela. No exato instante, um portão se abriu. Dele saiu, correndo, um enorme cão preto, em direção ao pobre homem. Era um cão nunca visto por nós. Deveria pesar mais do que eu e a Neuza juntas. Surgiu sanhoso, com sangue nos olhos, disposto a praticar a legítima defesa da honra de todos os caninos da redondeza.

No momento em que o gigante já se erguia para atacar o apavorado laçador, surgiu uma menina loirinha. Ela gritou:--- Quieto, Rin-Tin-Tin! Sente- se!---Ninguém vai acreditar. Ele obedeceu e ficou imóvel. Imóveis, também, ficaram todos os participantes daquele inesquecível dia. Sabe aquela brincadeira de " estátua", da qual tanto gostávamos? Pois todos se quedaram, pasmos,quando a menina deu a ordem ao cão. Cada qual ficou duro, na posição em que se encontrava. Passado o enorme susto, o laçador correu e entrou na carrocinha. A carroceria estava aberta.Foi lá mesmo que ele entrou, no lugar em que ficavam os animais capturados. Um minuto depois, a carrocinha já virava a esquina, em direção à Rua Frei Gaspar.

Nós todos, então, cercamos a menina e seu cão, com muito receio da imensa fera. Quisemos saber mais a respeito dos dois. Muito afável, ela nos disse que era recém- chegada à nossa rua. Disse- nos, também, que seu cão, Rin- Tin- Tin, apelidado de Rinty, era um pastor- alemão, descendente daquele famoso cão, artista americano da televisão e de filmes. Nós não conhecíamos, ainda, a televisão. Se já a conhecêssemos, teríamos apelidado a menina de Cabo Rusty, embora Rusty fosse um menino. Creio que ela não se zangaria, pois seria uma homenagem ao seu Rinty.

Hoje, Rin- Tin- Tin já morreu, mas sua dona é viva. Ambos permanecem em nossa memória. Ele, como Herói e ela, como Protetora dos nossos animais.

Ah!!! Esqueci- me de dizer que o nome dela é Elizabeth.

Qualquer coincidência é mera especulação.

14. O trem

" Café com pão

Café com pão

Café com pão

Virge Maria o que foi isto maquinista?"

Quem não se recorda do famoso poema escrito por Manuel Bandeira, em 1936? Foi o primeiro poema que ouvi e que me encantou.

O trem sempre esteve presente em minha vida.

Faz parte de minhas gratas lembranças, na infância e na juventude.

Nasci em Santos. Quando tinha dois anos, meus pais e eu viemos morar em São Vicente. Meses depois, a Neuza nasceu, ainda em 1948.Endereço: Rua Projetada, sem número.Acho essa informação muito interessante. Excetuando as ruas do Centro, dezenas e dezenas de ruas eram Projetadas.Quem as denominou assim, não pensou na dificuldade de se localizar um endereço.Detalhe: sem o nome do bairro.

Moramos lá, por algum tempo.

Agora, localizando a rua, devo dizer que, hoje, chama- se Avenida Martins Fontes. Foi duplicada e a casa onde moramos ficava bem atrás da Fábrica de Vidros, defronte à Via Férrea. Se, no nascimento, a Neuza não teve importância, teve depois. Ela foi a única a ter a casa tombada. É....? Sim. Tombada pelo tempo. Ruiu.

O primeiro presente de Natal do qual tenho lembrança é, justamente, no ano em que a Neuza nasceu. Minha tia Gentillina e minha prima Neide foram conhecer o nenê e presentearam- me com um trenzinho de ferro.

Ora, ora! Vejam só! E eu morava a poucos metros da ferrovia. Os trens passavam apitando, já avisando que estavam chegando à Estação de São Vicente, poucos metros adiante.

Saindo da Rua Projetada( certamente, projetada pela suma inteligência de algum beócio), fomos morar na Rua 3, que ainda não tinha número, nem energia elétrica. Verdade. Não havia luz elétrica nas casas. Só vela e lamparina, a esposa do lampião. A lamparina era a querosene, mas a vela era imprescindível. Minha mãe a transportava no prato, para lá e para cá. Sua luz bruxuleante alumiava, fracamente, o ambiente. Nos dias de aflição ( criança doente ou temporal), minha mãe dedicava uma vela ao santo ou à santa. Tempestades mereciam o espelho coberto com um lençol. Relâmpagos, aquele grito: ---Valei- me, Santa Bárbara! Também havia os que queimavam ramos trazidos da Missa de Ramos.

Nos dias ensolarados, ao ouvirmos o apito do trem, saíamos para vê- lo. Isso poderia ser feito nos fundos do quintal ou na esquina. Para lá do pântano, víamos a via férrea, bem alta, ladeada pelo capim gordura, sempre florido. Em questão de pântano, éramos pródigos.Tínhamos três: dois à frente do terreno e um na lateral. Era desse ponto que víamos o trem, apitando, apitando. Naquela época, levava passageiros. Os privilegiados iam com a cabeça fora da janelinha, acenando para as figurinhas que viam ao longe.

Sempre gostei de acenar para o trem. Penso que há uma deferência especial em sentir que o outro, lá longe, está se importando conosco. Talvez não seja nada disso. Talvez o outro vá garboso, orgulhoso de sua fraçãozinha de importância e nos acene , sem se importar conosco. Conjeturas minhas. A alma é cheia de nuanças, dobras e dobrinhas. É difícil de ser destrinchada.

No intervalo entre um trem e outro, de vez em quando, passava um trole pela linha. Era uma placa de madeira, creio eu, sobre rodas de ferro, parecendo um enorme carrinho de rolimã. Em cima, viajavam dois funcionários da ferrovia, impulsionando o veículo com uma vara. Pareciam remadores. Penso que verificavam se os dormentes e os trilhos estavam em perfeito estado de conservação.

Nós não sabíamos mas, partindo de Santos, da Estação Ana Costa, havia muitas paradas: São Vicente, Dr. Alarico, Samaritá, Pedro Taques, Solemar, Mongaguá, Agenor de Campos, Suarão, Itanhaém, Camburiú, Taniguá, Peruíbe, Ana Dias, Raposo Tavares, Itariri, Pedro de Toledo, Manuel da Nóbrega, Musácea, Pedro Barros, Jaraçatiá, Miracatu, Biguá, Oliv. Barros, Cedro e Juquiá. De uma ponta à outra, a viagem demorava cinco horas.

Só tive esta informação agora, por uma pesquisa feita pelo Beto, meu irmão.( Santos- Juquiá- Trens de passageiros do Brasil).

A pesquisa acima citada, refere- se às viagens da Sorocabana, no entanto, nas primeiras vezes em que viajei de trem foi pela " Santos a Jundiaí". Antes, o nome era SP Railway. Servia para fazer conexão entre as cidades do Interior e o Porto de Santos. Havia trens cargueiros e de passageiros. No nosso caso, íamos à casa dos padrinhos da Zilda, em Ribeirão Pires. Parecia uma viagem infindável, para uma menina de oito anos.

Demorei alguns anos para, novamente, viajar de trem. Aí, aos quinze anos, fui com uma amiga, também estudante do " Martim Afonso",

visitar um rapazinho e uma mocinha, também estudantes, que moravam em uma das casas junto à Estação Dr. Alarico. A Estação ficava de um lado da via férrea e meia dúzia de casas de alvenaria do outro. O pai do Jairo e da Delfina era chefe de Estação.

Havia, no local, apenas as residências. Nenhum comércio, Escola, nada. A família era Evangélica, da Primeira Igreja Batista de São Vicente. A vida social dos jovens resumia- se ao Ginásio e à Igreja. É pouco? É pouco. Pois lá em casa havia pouca diferença. Escola, de segunda a sábado. Matinê, às vezes, aos domingos.Não tínhamos, ainda, tevê. A grande diferença era o movimento da cidade. O local onde moravam era ermo, só movimentado pelo apito do trem.

Acho que só fizemos duas visitas aos colegas. Sem ter aonde ir, exploramos o entorno. Solo arenoso, arbustos retorcidos, troncos finos, poucas folhas...senti- me em plena caatinga. Perdoem- me os geógrafos, mas foi a ideia que tive daquele bioma. Sei que estou longe de acertar, mas de ilusão também se vive. A lembrança que tenho daquelas visitas refere- se ao rapaz. Foi ele quem me apresentou um cipó enroscado num tronco, com uma vagem e disse:----Mirtes, este é um pé de baunilha.---- Amei! Minha mãe colocava baunilha nos bolos e eu via que eram gotinhas. Agora, ali estava a responsável pelo cheiro delicioso que impregnava nossa cozinha. Se eu fosse militar, prestaria continência a ela.

Voltando de Dr. Alarico, descemos na Estação próxima à Vila Sorocabana, defronte ao Bairro Catiapoã. Ali, havia uma vila de casas, onde moravam os funcionários da ferrovia.

O prédio da Estação, térreo, foi construído em 1957. Tinha várias salas, totalizando 330 metros quadrados. Não me recordo do anterior.

O embarque e desembarque de carga e passageiros, fazia com que houvesse diversas manobras, de máquinas e vagões. As pessoas atravessavam entre eles, expondo- se a acidentes. Foi necessário, então, construir uma passarela que ligasse o Centro ao Catiapoã. Foi feita com ferros galvanizados e tábuas.Era muito alta, motivo pelo qual, a maioria das pessoas não a utilizava, preferindo se expor ao perigo.

Poucos anos se passaram. Casei- me, ainda cursando o Normal, e continuei residindo no mesmo local. Só voltei a viajar de trem, quando foi inaugurada a Estação Vila Margarida. Aí, nosso amor por ele se solidificou. Começamos, então, a fazer piqueniques, no verão. O destino era uma das praias do litoral.

Nossa alegria começava no sábado. Quanta azáfama! Primeiro, era saber quem iria. Geralmente, umas dez pessoas: os de casa e os quase da família. Depois, a lista do que levar: roupas de banho, bebida e comida. Ah! O guarda- sol, a bola e a peteca.

Lá em casa, passávamos o dia, arrumando as coisas, com muita alegria. Era um ir e vir, com a Sonata tocando nossas músicas preferidas. ( Hoje o aparelho é considerado retrô) A Neuza gostava do Chico e do Elvis Presley. A Zilda e eu, do Chico e do Taiguara. O João, do Bienvenido Granda e a Clara, do Roberto Carlos. O Beto era eclético. Não sei sobre a preferência dos outros participantes.

À noite, eu quase não dormia. Ficava perscrutando o céu." Ora, direis, ouvir estrelas!". Bilac sabia das coisas. Antes, já perguntara ao meu pai sobre o tempo do dia seguinte. Apesar da pouca instrução formal, ele era um geógrafo nato. Além dos conhecimentos de Geografia, também entendia de Meteorologia. Eu só sabia que havia três tipos de nuvens. Hoje, sei que há seis. Também me orientava pelas nuvens do Morro Xixová, que via do nosso quintal. Meu pai, porém, ligava o tipo da nuvem ao caminho do vento e acertava, sempre. Apesar de saber que ele estava certo ao afirmar isso ou aquilo, a ansiedade tomava conta de mim. Passava a noite, olhando para o céu. Se fosse céu de brigadeiro, que alegria! Se aparecia alguma nuvem, que aflição!

Manhã de domingo. Manhã, não! Madrugada, quase.Quanta correria!---Pegou isso? Pegou aquilo? Olha a hora! O trem não espera!--- E lá íamos nós, apressados, saltitantes, cada qual com uma sacola, quase de mudança. Comprávamos nosso bilhete na bilheteria e, dali em diante, só tínhamos olhos para o local de onde ele viria. Aqui, uma observação: o bilhete único tinha o nome de singela. Teria origem na palavra single, do inglês? Pressa, pressa! O trem chegou!

Naquela estação, embarcavam poucas pessoas. Entrávamos, rapidamente, procurando nossos assentos. Não me recordo se havia primeira classe, com bancos almofadados. Nosso vagão era sempre o de segunda, o que não nos humilhava. O que nos importava era aquela sensação de liberdade e o prenúncio de um domingo maravilhoso, inesquecível!

" Passa boi, passa boiada, passa galho de ingazeira"...Nos versos de " Trem de ferro", Manuel Bandeira enumerava tudo o que o trem via pela frente. Nossa paisagem era mais modesta, mas não menos interessante. Assim que o trem começava a se afastar da estação, passávamos por um campo, à esquerda, na Esplanada dos Barreiros.A vegetação era muito baixa. Ali, plantas modestas viviam em perfeita harmonia. Podíamos ver, por instantes, o quitoco com seus botões, a carqueja, a planta carrapicheira e a macela florida, dourada. Também não posso me esquecer de uma planta chamada amor- de- homem. Dissipava- se, com o menor sopro. Hoje, ninguém mais vê plantas em São Vicente.

Rapidamente, chegávamos à Ponte dos Barreiros. Aí, o trem afrouxava o passo. Nós, só apreciando a paisagem. Tudo nos parecia maravilhoso! Nas paradas, descidas e subidas de desconhecidos.Acenos...acenos...Lá ia o trem, cumprindo sua jornada.

Algumas vezes, descemos em Mongaguá.Outras, em Itanhaém, mas nosso ponto predileto foi, sem dúvida, Suarão. Lá, encontramos um grande terreno, parte arenoso, parte gramado, sombreado por alguns pés de chapéu- de- sol. Que achado!

Num instante, esticávamos nossa toalha de mesa no chão e colocávamos os quitutes: pães, patês, frutas, uma vasilha com arroz, outra com frango e farofa. Não é à toa que quem faz piquenique é chamado farofeiro. Bebida...acho que água e uma ou duas garrafas de café com leite. Pratos, copos e talheres de alumínio.

Depois de ajeitarmos nossas sacolas, corríamos para o mar. Já íamos vestidos com a roupa de banho. Era só tirarmos a de cima. As ousadas usavam duas peças. Eu, conservadora renitente, nunca abandonei meu comportado maiô.

O dia transcorria, deliciosamente. Alternávamos o mergulho no mar, com as brincadeiras na areia. O sol nos tocava de maneira diferente. Eu virava bronze, ainda de manhã. Os brancos avermelhavam. Isto significava que, à tardinha, já teriam arrepios de frio e febre. A pele se transformaria em pururuca e, nos dias seguintes, as costas ficariam cheias de bolhas líquidas e dolorosas. Protetor solar? Desconhecíamos.

À tardinha, recolhíamos nossas coisas, sem deixar qualquer tipo de lixo. Aí, fazíamos o caminho inverso, pois o trem, logo, logo, chegaria.

Saíamos de Suarão, salgados e satisfeitos.

O sol sorria, sonolento.

13. O bonde

Até os onze anos, não me recordo de ter viajado de bonde. De ônibus, só quando muito necessário. Vez ou outra, fui ao médico,em Santos. Às vezes, íamos ao Casqueiro para visitar meus tios e primos.Só. No mais, ou saíamos a pé, ou ficávamos em casa. Nosso bairro era nosso pequeno burgo.

Meu pai trabalhava nas Docas e, logicamente, utilizava o ônibus. Já utilizara o bonde, no início. Minha mãe só saía por necessidade médica ou para fazer alguma compra, mas era raro. Se comprava fazenda( tecido), ia às Pernambucanas. Se precisasse comprar calçado para nós, media nosso pé com um barbante e comprava um centímetro a mais. Nunca errava. Ah! A compra dos presentes do Papai Noel era sagrada! Cada um recebia o seu, achado sob a cama, no dia 25 de dezembro.Eu já não cria no " bom velhinho", desde os seis anos, mas não abdicava do meu presente. Em todas essas situações, minha mãe dizia que ia " à cidade". Era o costume da época.

Em março de 1958, mudamo- nos para o Jardim Nosso Lar. O " Martim Afonso" ficava muito distante e meus pais decidiram que eu iria de bonde. Compraram o passe escolar e traçaram a rota por onde eu deveria ir, até a parada do bonde.

Saindo do bairro, após andar algumas quadras, eu passava por uma ponte sobre o Canal " Dr. Alcides de Araújo". Naquele tempo, o canal não tinha esse nome, porque o médico ainda era vivo( penso eu). Agora, preciso discorrer sobre a ponte. Sustentada por vários caibros dentro d' água, permitia a passagem de um lado para o outro, por cima de umas tábuas mal pregadas. O sol e a chuva já a danificara. As tábuas estavam empenadas e podres. Havia buracos nas mesmas, o que nos possibilitava ver a camada de iguapés floridos, em todo o leito do canal. Sempre gostei daquelas flores arroxeadas, pintalgadas de amarelo. Um luxo!

Nos dias ensolarados, era relativamente fácil passar pela ponte, sempre com cuidado. Nos chuvosos, porém, havia risco, porque o canal inundava e a água cobria as tábuas. Ainda bem que a água não era muito suja, apenas água da chuva. O canal ainda não tinha sido receptor do esgoto não tratado, que lá existe, na atualidade. Hoje,é puro petróleo (eufemismo).

Havia, também, o caso de a água ser da maré cheia. Aí, não era preciso haver chuva. O tempo podia estar bom.

Atravessada a ponte, lá ia eu pela Avenida Capitão Luiz Horneaux. Não me recordo de calçadas. Talvez, fossem intransitáveis. Eu transitava pelo leito carroçável. Além dos poucos carros que por ali passavam, também havia poças e poças nos dias chuvosos. Ainda há, até hoje.

Quando chegava à metade da avenida, eu já encontrava vários colegas. Era uma alegria! Aí, toca a esperar o bonde na Antonio Emerich!

Na hora aprazada, lá vinha ele! Elegante, educado, não saía dos trilhos.( Aqui, um adendo: saía, sim, descarrilando, às vezes). Vinha naquele balanço gostoso, parecendo meu berço, quando criança, que também era de balanço. Não me recordo se apitava quando estava chegando. Parava no local certo e aguardava nosso embarque. Vinha de Santos, pela Linha 1- Matadouro.

Vários estudantes utilizavam- no. Eram adolescentes ordeiros e simpáticos. Tomávamos nossos assentos, com muita compostura. Íamos conversando. Era aquela parolice inocente, trocando ideias sobre aulas e preocupados com as sabatinas.

Foi naquele início de estudos, que conheci a palavra sabatina. Li, agora, no Houaiss, que sabatina era uma " atividade escolar, geralmente realizada aos sábados, como recapitulação da matéria da semana". No nosso caso, podia ocorrer em qualquer data. Geralmente, era escrita, mas podia haver chamada oral. As provas sempre nos causavam preocupações e ansiedade.

Agora, o assunto principal. Quem não gosta de cantar " Oh! Minas Gerais"? Bem... bem...o que tem a música a ver com o bonde? Respondo- lhe: muito, pelo menos, para mim, pois quem o conheceu " não o esquece jamais!" Para mim, ele era perfeito.

Lá na frente, sem contato conosco, ia o motorneiro. Galhardo, movimentava o veículo, solenemente. O vagão ia atrás, supervisionado pelo cobrador( não me recordo do número de vagões, nem se tinha reboque). Ambos vestiam trajes cáqui e quepe da mesma cor. Dúvida: será que eram azuis? Quase todos os funcionários tinham bigodes e muitos eram portugueses.

O cobrador portava um apito para avisar ao motorneiro, quando este deveria dar a partida. O que mais chamava a atenção de todos era como ele carregava o dinheiro para dar o troco. As cédulas eram dobradas todas da mesma maneira e colocadas entre os dedos. Mal comparando, ele parecia portar um soco inglês.

Quase todas as pessoas se apressavam para pagar suas passagens. Os estudantes pagavam com passes escolares e os outros já levavam o dinheiro trocado, para evitar atrapalhações. Havia, porém, um ou outro " espertinho"! Esse se safava, se não fosse descoberto ou se pulasse do bonde ainda em movimento.

No horário em que íamos à Escola não havia superlotação. Quando havia, o excedente ia do lado de fora, nos estribos, segurando nos reluzentes balaústres. Estribos eram os dois degraus do bonde, que serviam para embarcarmos no seu interior. Por lá, o cobrador se movimentava e os homens também viajavam. As moças, senhoras e crianças viajavam dentro do bonde, tendo prioridade para o assento, no caso, bancos de madeira, com encostos ripados e envernizados. Havia outro tipo de bonde, o Camarão, mas esse não trafegava nas linhas de São Vicente.

Nos espaços livres do interior dos bondes havia muitos cartazes colados. Eram os reclames( propagandas). Aqui, alguns deles:

Suco de Tomate Peixe

Tônico Iracema

Loção Juvênia

Xarope São João

Bromil

Cerveja Paulista

Biotônico Fontoura

Regulador Xavier, o remédio de confiança da mulher

Todos os cartazes tinham a explicação do porquê de serem indicados. Havia muitos para tosse, bronquite e rouquidão. Muitos, também, para a regeneração capilar, demonstrando que havia muita preocupação com os cabelos, femininos e masculinos. Acho que todos os cartazes eram ilustrados.

Hoje, em tempos de pandemia, com certeza, anúncios da IVERMECTINA e da CLOROQUINA.

Quem ilustraria o último? Sei não...

Meus preferidos, pois pois, aí vão:

Nesta vida, tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorneiro.

Veja ilustre passageiro

o belo tipo faceiro

que o senhor tem a seu lado

e, no entanto, acredite

quase morreu de bronquite

Salvou- o o Rhum Creosotado!

Esqueci- me de dizer que, quando chovia, arriávamos as cortininhas e íamos abrigados.Agora, quando o tempo estava bom, era prazeroso sentirmos aquele ventinho! Acho que era isso que nos cativava. Tínhamos uma sensação de liberdade, que só o frescor da juventude pode nos dar. Tive muita sorte! Embora os colegas se agrupassem por afinidade, éramos todos corteses e sabíamos nos comportar.

A viagem era curta. Logo, logo, cruzávamos a Praça Coronel Lopes e chegávamos à Praça Barão do Rio Branco. Lá, descíamos do bonde e nos dirigíamos, entusiasmados, ao "M.A". Não importava se seguíamos pela Frei Gaspar, Jacob Emerich ou José Bonifácio. Todos os caminhos nos levavam ao reino: do Saber e da Cultura. Afinal, estudávamos num Instituto de Educação!

12. A fuga dos guaiamus

Quando moramos no " Jardim Nosso Lar", tivemos dois animais de estimação. Não sei qual a data precisa. Sei que foi por volta de 1960. Hoje, eu deveria dizer " pets", para ficar atual. Naquela época, desconhecíamos o termo.

Ninguém sabe de onde vieram. Talvez tenham vindo de um dos dois canais que havia nos limites do bairro ou, quem sabe, residissem na " Ilha das cabras",uma ilhota lamacenta, onde um homem criava os tais bovídeos. Ele chegava ao local, em um pequeno barco. Às vezes, o solo estava seco e os animais corriam pela ilhota. Às vezes, estava alagado, pela força da maré, que inundava a ilha. Os guaiamus vieram de lugar incerto e desconhecido, para usar uma linguagem detetivesca.

As valas do bairro eram secas, diferentes das que tivemos ao lado do nosso terreno, na Rua 3, em outro bairro. Aquela era um correr de água, que não acabava mais. Nela, vivia uma multidão de seres, cada um garantindo seu sustento na cadeia alimentar. Eram girinos, filhos de sapos, rãs e pererecas, junto aos seus pais. Eram os horríveis ratos, sempre famintos. Eram as cobras, suas ferozes predadoras. Também, havia os mosquitos, nossos algozes. Também aladas, mas um primor de beleza e candura, havia as libélulas ou lavadeiras, beijando a água e se alimentando dos pequenos seres, que ali viviam. Não posso me esquecer dos verdes grilos e dos marrons gafanhotos. À noite, era um cricrilar intermitente, que azucrinava nossos ouvidos. Para arrematar, devo dizer, que ali viviam minhas arqui- inimigas: as sanguessugas!

Agora, imagine! O Jardim Nosso Lar era destituído de atrações. Lá, não havia árvores, nem quintais floridos. Na falta das árvores e das flores,não tínhamos pássaros, nem borboletas. Só tínhamos um coqueiro, na frente do quintal, que meu pai plantou( saudade do Nordeste). Penso que aquele solo era salgado, o que justificaria tamanha infertilidade. Eis que surgiram os guaiamus, caminhando pela vala seca.Azuis, com um forte corpo redondo e grandes patolas, eram dois belos espécimes da família dos gecarcinídeos. Assemelhavam- se a dois lutadores, usando um escudo junto ao corpo e longos braços, preparados para a contenda. Os olhos saltados observavam tudo. Eles eram poderosos!

Logo que vimos os caranguejos, não tivemos dúvida. ---Vamos criá- los!---Aí, meu pai fez um chiqueirinho para eles, junto ao muro dos fundos do quintal. Nada sabíamos sobre a alimentação " caranguejídea". Optamos, então, pela básica, consumida por toda a família, constante de seis humanos, um canídeo e um felino: arroz, feijão, alface, banana, laranja...Agora sei que são herbívoros, sendo, alguns, carnívoros. Também tinham uma banheirinha com água.

Não sei por quanto tempo tivemos os guaiamus. Não colocamos nomes neles, já que não sabíamos se eram machos ou fêmeas. Naquele tempo, ninguém sabia detectar a que sexo pertenciam. Hoje, meu irmão já poderia nos dizer isso, com certeza. Só sei que a fêmea do guaiamu se chama pata- choca. O porquê, meu Houaiss não revela. Incógnita!

O final foi assim: após uma tarde ensolarada de verão, São Pedro, o guardião das chaves do céu, resolveu faxinar o salão. Começou, arrastando os pesados móveis de mogno, interferindo na fiação. Aí, foi um tal trovejamento, que nos deixou apavorados. Ele estava impossível! Acendia e apagava as luzes, causando relâmpagos. Com o esforço, suava em bicas. Logo, começou a chover, torrencialmente. Temerosos, fomos nos deitar. Cão e gato se esconderam sob a cama. Foi uma noite de terror!

O dia seguinte surgiu,ameno e radioso.

Fizemos nosso desjejum e fomos alimentar os rastejantes, porém, o chiqueirinho estava vazio! Não havia dúvidas. Os prisioneiros, descontentes,descobriram um vão e se libertaram. Assim, ocorreu a fuga dos guaiamus!!!

Mirtes dos Santos Silva Freitas

4/8/20

Em tempo: Homenagem a Rita Rosa, minha mãe, que hoje completaria cem anos.

11. Prainha(I)

No início de 1958, mudamo- nos para o Jardim Nosso Lar. Era muito diferente de onde morávamos anteriormente. Era um bairro solitário. As casas eram salteadas e havia muitos terrenos baldios. Não havia árvores, nem flores. Se fosse só isso, poderíamos dizer que era um bairro triste, sem pássaros e borboletas. Era carente de tudo. Só possuía uma padaria e um bar. Bar de bebidas, no qual nunca entramos. Escola? Mercado? Feira? Lojas? Nada. Aí, descobrimos uma prainha. Maravilha! Distante do mar, nem Gonzaguinha, nem Itararé. Era uma grande bacia dágua, até com pequenas ondas, quando o vento batia...

A prainha da qual falo, ficava no final da nossa rua, à direita. De um lado, o canal do Sambaiatuba, com duas grandes comportas e, na frente, uma embocadura que ia dar no Jardim Rádio Clube. Entre esses dois canais havia um grande volume de água, formando um lago.Não sei qual o sabor dela, mas imagino que fosse salobra. A água escoava pelo dique, circundando um manguezal. Havia, até, cardumes de peixinhos nadando na beirada da prainha.O solo era de areia meio lamacenta.

Não me recordo das vezes em que fomos nos divertir na água. Lembro- me, porém, da última. Foi numa tarde ensolarada e quente. Vestimos nossas roupas de banho e fomos, meus irmãos e eu, com nosso pai, até lá. Era perto, talvez, uns cinco minutos. Meu pai sentou- se num barranco e ficou conversando com um desconhecido. Não sei de onde apareceu uma câmara de ar, talvez, de algum caminhão. Foi uma farra! Sentei- me na boia e pedi para que minha irmã Zilda, de seis anos, subisse sobre minha barriga. Que sensação! Boiamos, felizes! A Neuza e o Beto ficaram por perto.

Tudo ia muito bem, mas senti que o peso da Zilda pressionava meu estômago.Aí, o vento virou e foi nos empurrando para o canal do Rádio Clube. Já estávamos nos afastando da margem, quando pedi para que ela descesse. Vi quando afundou e, instintivamente, levantou os braços. Só me recordo de ter visto seu dedo indicador. A Neuza correu para salvá- la.Eu ainda demorei uns minutos para me desvencilhar da boia e alcançá- la, pois meus pés afundavam no solo.

Foi tudo muito rápido. Felizmente, só um susto. Nada aconteceu com ela. Quando meu pai percebeu, já estávamos a salvo. A boia se foi, leve e solta, sumindo pelo canal.

Chegando em casa, contamos sobre os momentos dramáticos para nossa mãe. Estava decidido: prainha, nunca mais! Decisão sábia: " É melhor prevenir do que remediar".

Anos depois, lembrando- me daquele agradável recanto, fui visitá- lo. Desapareceu. Vi, apenas, um grande depósito de esgoto degradando o ambiente.

Mirtes dos Santos Silva Freitas

27/9/20

10. Prainha(II)

" Long, long years ago..."gosto desse início de frase. Está, quase sempre, na introdução de uma história que se perdeu dentre as brumas do passado. No meu caso, a história não se perdeu. Pelo contrário, lembro- me dela, com detalhes. Nossa memória é interessante. Brinca de esconde- esconde...Às vezes, fica camuflada; às vezes, ressurge, de repente. A prainha, que não mais existe, despe sua roupa vetusta e, agora, é a jovem radiante que conheci outrora.

Em 1956 e 1957, os padrinhos de minha irmã Zilda, a caçula, residiam em um bangalô, num local chamado, hoje, de Esplanada dos Barreiros. De vez em quando, íamos lá, com nosso pai, para visitá- los e fazermos um passeio, já que o custo era zero. Saíamos da Rua 3, onde morávamos e tomávamos o caminho da via férrea. Naquele tempo, a estrada tinha mais de quarenta anos. Os dormentes, tomando chuva e sol, já estavam apodrecidos em vários pontos. Ladeando a estrada de ferro, havia muitas touceiras de capim- cidrão e pés de carrapichos, que grudavam em nossas roupas, espetando- nos.

Para tornar o trajeto mais divertido, a Neuza e eu subíamos nos trilhos e, pé ante pé, íamos nos equilibrando de mãos dadas. Era, realmente, necessário muito equilíbrio. Uma dependia da outra; caso contrário, nós duas cairíamos.

Relembrando, agora, posso dizer que São Vicente tinha suas peculiaridades. No Jardim Nosso Lar, as ruas eram planas e não havia vegetação. No Catiapoã, havia a Avenida Pérsio de Queiroz Filho, que não sei se era rua ou avenida, na década de sessenta. De um lado da rua havia o campo de golfe, que chamávamos de Campo dos Ingleses. Dentro, havia alguns quilômetros quadrados de grama cultivada, homogênea e sempre verde. Cercando o campo, havia árvores já velhas, nativas. Em seus galhos, prendiam- se bromélias simples, sempre floridas e com raízes expostas. As plantas eram semeadas pelos pássaros e pelo vento. Junto com as cigarras, faziam parte da paisagem. Do outro lado da rua havia moradias, ora de tijolos, ora de madeira. A rua era um imenso areal, mas nas laterais grassava uma planta perene com margaridinhas de um amarelo resplandente, quase abóbora, às quais chamávamos de mal- me- quer. Hoje sei que seu nome é vedélia. As jovens costumavam destacar suas pétalas, dizendo: mal- me- quer, bem- me- quer.

Terminar no bem- me- quer era motivo de grande felicidade. Significava um amor correspondido.